VIII.

SITUATION DE L’ART DEPUIS L’INVASION DES BARBARES

JUSQU'AU XIIIe SIÈCLE.

La culture des arts demande de la paix ; ordinairement leur niveau s'élève ou s'abaisse, en raison des prospérités ou des déchirements de l'ordre social, de telle sorte, cependant, qu'une longue prospérité, trop énervante pour les âmes, les livre eux-mêmes à l'énervement. Les grandes époques artistiques ou littéraires s'ouvrent presque toujours au sortir de quelques luttes vigoureuses, où toute une génération s'est trempée.

Forte dans la paix de tout ce qu'il lui a fallu d'efforts pour la conquérir, cette ère brillante ne sera pas non plus d'abord sans rudesse ; mais, dans les arts, quand le poli arrive, la fioriture menace. L'infirmité humaine se rachète difficilement d'un défaut, si elle ne le paie au prix d'un autre défaut. L'art, depuis le moment où il se fit chrétien, jusqu'à la Renaissance, où il cessa de l'être aussi pleinement, ne se serait probablement pas conservé au degré d'élévation morale et intellectuelle que nous lui voyons jusque-là, s'il avait pu progresser sans obstacle dans la voie des perfectionnements de formes auxquels il aspire toujours.

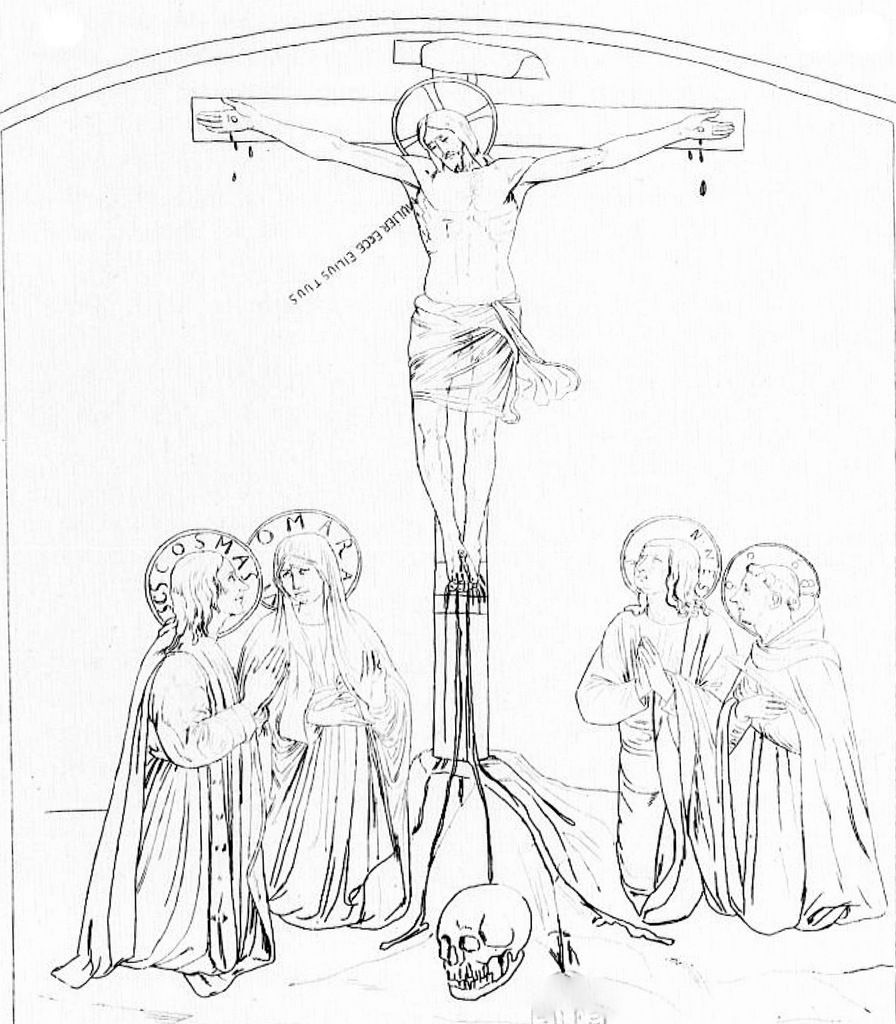

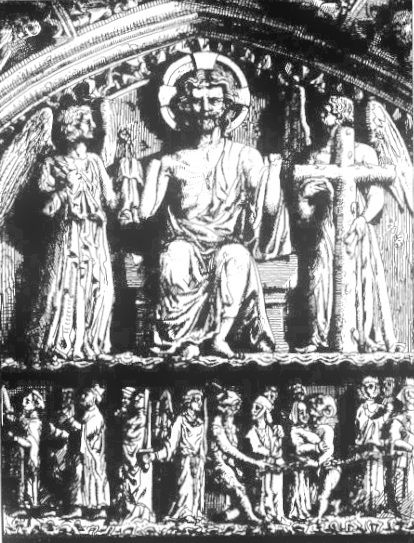

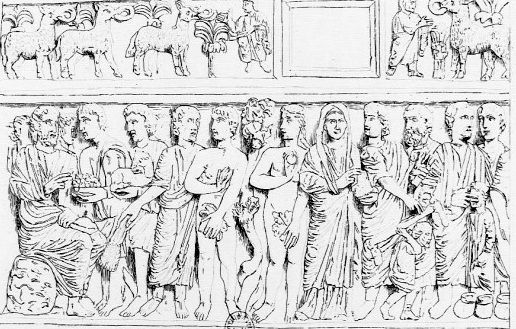

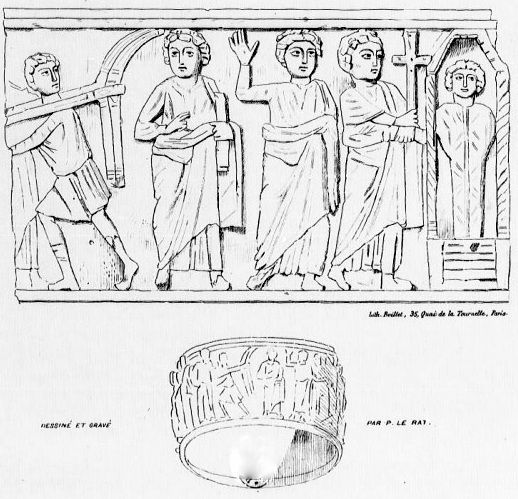

L'art chrétien eut une lueur d'épanouissement au IVe siècle, après que la paix eut été donnée à l'Eglise : la mosaïque de Sainte-Pudentienne, à Rome, les bas-reliefs dont Théodose fit orner la base de l'obélisque élevé dans l'hippodrome de Constantinople, témoignent qu'à la fin de ce siècle, il y avait encore des artistes capables de réagir contre la décadence, et en disposition de le tenter.

Les barbares, bientôt après, vinrent couper court à toute marche ascendante. L'ancienne civilisation, si elle ne fut pas détruite, envahie par un flot toujours renaissant, encombrée d'alluvions successives, fut, dans beaucoup de ses parties enfouie au milieu du bouleversement général. Ce qui en fut conservé, ramené à l'état de germe, fut appelé, avant de reprendre tout son éclat, à repasser par tous les âges d'une croissance nouvelle.

Constantinople fut préservée de l'inondation, mais non sans être singulièrement troublée par son reflux ; et ce fut au milieu d'un empire disloqué qu'elle put conserver dans son sein un foyer artistique. Les succès de Justinien et de ses généraux ramenant un peu plus de paix dans cette ville, les arts s'y relevèrent davantage ; le mouvement se fit sentir en Italie, principalement dans l'Exarchat, demeuré sous le gouvernement des empereurs d'Orient. Ravenne doit à ces circonstances les mosaïques qui la recommandent aujourd'hui, presque seules, à l’intérêt du voyageur.

A Rome, les arts eurent plus à souffrir, mais ils ne furent pas abandonnés, et les sanctuaires des Catacombes, toujours visités par les pèlerins, continuèrent d'être ornés de peintures, jusqu'à l'arrivée des Lombards, qui les saccagèrent.

Un autre genre d'épreuves attendait l'art chrétien ; et, dans ce même empiré d'Orient, où jusque-là il avait trouvé son principal refuge, un soldat moitié barbare, devenu empereur, entreprit de l'atteindre dans sa source, en proscrivant les saintes images. Atteindre le Sauveur dans son image, c'est une manière de l'atteindre lui-même dans la vénération qui lui est due ; et toutes les hérésies qui jusque-là avaient tenté d'atteindre sa divinité trouvaient leur dernier mot dans cette profanation. Les images eurent à souffrir, mais en dernier résultat nous verrons que la persécution tourna à leur profit. Sur le lieu de l'orage, dans le fort de la tourmente, le niveau de l'art dut descendre, faute de culture ; mais, obligés de s'enfuir pour exercer librement leur profession, les artistes, refoulés en Italie, lui rendirent de ce côté autant qu'il perdait de l’autre ; et plus encore, si l'on considère quels fruits l'avenir promettait aux germes qu'ils y déposèrent.

La protection de Charlemagne favorisa ce réveil de l'art, en Occident ; mais son prodigieux empire fut de courte durée, et fécond surtout par ses résultats éloignés. Quand la main du puissant empereur cessa de le soutenir, il céda bientôt lui-même aux flots d'une barbarie qui n'avait été que refoulée.

Tandis que les Normands et les Sarrasins, par leurs déprédations, remettaient tout en question chez nous ; tandis que l'Italie était morcelée par mille petits tyrans, ce fut encore à Constantinople que l'art, délivré de là fureur des iconoclastes, trouva un refuge. Quand Didier, abbé du Mont-Cassin, voulut reconstruire son église au xi° siècle, puis l'orner de mosaïques, il fit venir des artistes de cette ville.

L'Allemagne, sous le gouvernement des Othons, avait eu moins à souffrir que le reste de l'Europe des calamités du x° siècle. Par ses relations avec Constantinople, surtout par le mariage d’Othon II avec Théophanie, fille de l'empereur Romain le jeune (972), qui fut régente pendant la minorité d'Othon III, leur fils, la culture de l'art s'y était relevé plus tôt. De là, les écoles rhénanes ; de là, l'école d'Hildesheim, fondée par saint Bernwald, évêque de cette ville ; delà, le mouvement artistique qui rayonne autour de l'empereur saint Henri.

Saisissons cette occasion pour faire remarquer le rôle capital des saints dans l'histoire de l'art : le goût céleste qui les porte vers les beautés incréées, leur en fait avidement rechercher les images : tout ce qui élève l'âme, tout ce qui la purifie, tout ce qui la détache des soins trop grossiers de cette vie a pour eux de l’attrait ; et quant à la direction de l'art, ils la lui impriment des plus nobles. Ils le préservent des germes de frivolité et de boursouflage, de corruption et de décadence, que ne manquent pas de jeter en son sein, tout en le favorisant de leur impulsion, l'esprit d'ostentation, le désir de briller, et l'attache trop sensuelle au plaisir des yeux.

En France, le grand mouvement artistique du XIIe et du XIIIE siècle prend son point de départ dans les monastères, c'est-à-dire dans les lieux les plus fortement imprégnés de l'esprit des Saints. A Cluny, Pierre le Vénérable; Suger, à Saint-Denis, doivent compter au nombre des principaux promoteurs de l'art. Cîteaux, cependant, se présente comme une grave objection : Suger était un grand homme, mais on ne peut le compter au nombre des Saints, et si l'abbé de Cluny en était un, on doit considérer qu'ils eurent pour adversaire, au point de vue dont nous parlons, saint Bernard, c'est-à-dire le plus grand saint et le plus grand homme de leur temps'.

L'Eglise, dans sa lutte perpétuelle avec l'esprit du monde, lui résiste et travaille à le diriger. Parmi les saints, il y en a qui sont principalement des hommes de résistance, d'autres qui ont principalement pour mission de se mettre à la tête du mouvement social afin de le mener à bien ; les premiers ne résisteraient pas s'ils ne prenaient de l'empire sur les âmes, et ne creusaient aux passions qui les entraînent un lit où elles puissent s'amortir en coulant d'un cours régulier; les seconds ne les dirigeraient pas si, au flot des passions, ils n'opposaient un frein suffisant, C'est à tel point, qu'aie bien considérer, il règne entre eux un même esprit ; toute la différence se réduit, au fond, à des nuances, et cependant elle se fait vivement sentir, si on s'attache aux situations qui la déterminent.

Tout n'était pas chrétien dans la vive impulsion de l'art à l'époque dont nous parlons : ces chimères, ces chasses, ces entrelacs d'animaux fantastiques, qu'accuse le rigide abbé de Clairvaux, en sont la preuve. Des interprètes complaisants venaient en sous-œuvre, nous le savons, et ils trouvaient lieu d'appliquer à chacune de ces figures un symbolisme édifiant : telles d'entre elles représentaient le but qu'il fallait poursuivre, telles montraient, sous des figures hideuses, les vices qu'il fallait honnir. C'était, sous l'une de ses faces, l'esprit du temps : il voulait tout symboliser, et, chrétien comme il l'était, il réussissait à tout voir, et dans les œuvres du présent et dans les œuvres du passé, selon le jour favorable qu'il entendait leur donner. Mais est-ce à dire qu'elles eussent été toutes également conçues dans un esprit aussi irréprochable ?

Sous le nom de Cathares, de Vaudois, d'Albigeois, etc., combien de sectes pullulaient alors, ou allaient pulluler, menaçant d'une corruption prématurée la société chrétienne tout entière, au sein même de l'Eglise, qui l'avait enfantée. Auraient-elles été sans aucune prise sur les imagiers ? Au sein de l'atelier, devenu moins ecclésiastique, le rire respectait-il toujours les choses saintes, et des pensées plus que profanes n'y trouvaient-elles pas, quelquefois, un trop' facile accès ? Le spectacle du vice, dans le grossier déshabillé qu'on lui voit jusqu'au portail de quelques églises, fut-il jamais une utile leçon de vertu ?

Passons.... Quelque part qu'on les prenne, les œuvres humaines ont toujours leurs bas-fonds ; il est beau de voir dans le jet des colonnes, le cœur qui s'élance ; dans les vastes et somptueux édifices, l'image des grandeurs de la cité céleste ; mais, aux sommités même de l'art, de la part des gardiens du sanctuaire, le patronage fut-il toujours exercé sans de trop vaines prétentions, sans de trop faciles complaisances, et dans la somptuosité des édifices religieux, l'éclat terrestre, que l'on se flatte d'attacher à son nom, ne s'est-il jamais substitué aux aspirations qui élèvent sans détour vers le ciel ?

La mission de Cîteaux était tout ce qu'il y avait de plus austère ; il s'agissait de trancher au vif jusque dans la vie monastique, et de ne laisser rien subsister, par-delà les nécessités de la nature, de ce qui pouvait, être un refuge, même un prétexte, pour les convoitises.

Cette réforme était entreprise dans un seul but de sanctification personnelle, pour une élite de religieux, et saint Bernard, en l'embrassant, ne voulait qu'y ensevelir son génie. S'il souleva la chrétienté, c'est que la chrétienté vint à lui. Menacée plutôt encore qu'elle n'était atteinte par des germes destructeurs, elle aspirait vivement, sincèrement, au milieu des-passions qui l'agitaient, au plus pur esprit de l'Evangile. Qui en paraissait inspiré était assuré d'avoir de l'action sur elle. Le lui montrer dans sa plus haute élévation, c'était lui en donner l'attrait, sans l'effrayer de ses aspérités.

Il est cependant dans la vie chrétienne des remèdes héroïques, qui ne peuvent être dérègle commune. Dans le cloître, l'on coupe, l'on retranche, jusqu'aux dernières limites du possible tout ce qui devient dans le monde un aliment au péché. Le cloître est dans son rôle, et le monde entre dans les meilleures voies qui lui soient accessibles en se mettant eu garde contre tout ce que le cloître retranche. Le retrancher pour tous, ce serait non-seulement demander au plus grand nombre plus que leur devoir, au-delà de leur aptitude, et de leurs forces, ce serait rendre le bien impossible sous beaucoup de ses formes i destinées à figurer avec harmonie dans le concert universel.

Les uns se privent de l'instrument, à cause de son danger ; les autres, avertis de son danger, s'en servent avec précaution. Plus la privation est rude, plus l'avertissement est efficace, et le moine empêche d'éclater dans les mains du soldat qui s'en sert-, l'arme dont il évite de se servir. L'on se complète, l'on se corrige les uns par les autres, bien plus que notre œil de chair ne saurait le voir.

Bonnes pour Cîteaux, les maximes de saint Bernard, appliquées à la lettre, auraient été exagérées pour Cluny. Mais quand il y aurait eu quelques singes et quelques centaures de moins parmi les arabesques et les peintures dont abondait la riche abbaye, et quand même on aurait supprimé toutes ces figurés fantastiques, quelle perte y pouvait faire, nous ne dirons pas seulement l'art chrétien, entendu comme tel, mais l'art, le grand art, pris dans sa plus générale acception ?

Vienne un vent impétueux, il semble fait pour tout emporter ; il n'emporte rien de solide, et l'air est purifié : telle fut, par rapport aux beaux-arts, la mission de saint Bernard. L'équilibre s'établit : d'une part, l'on sonda ses propres intentions, de l'autre on s’humanisa ; comprimé par en bas, l'essor se prit plus haut, et le XIIIe siècle arrive avec son épanouissement splendide.

IX.

LE XIIIe SIÈCLE ET SAINT FRANÇOIS.

Le XIIIe siècle fut, pour toutes les parties de l'art chrétien, une époque d'incroyable activité.

Le mouvement dont nous parlons n'est pas tel qu'il provienne d'une seule impulsion, et qu'il ne poursuive, d'emblée, qu'un seul but : jamais les ressorts qui font mouvoir les hommes ne furent plus variés et plus complexes. L'unité de cette grande époque est dans l'esprit supérieur qui la domine, et qui oblige les ennemis mêmes du christianisme à prendre ses livrées : l'impie Frédéric II, par exemple, se donne des airs de chevalier ; il feint une croisade, une conquête de Jérusalem. Cette unité roule sur de grands saints, les véritables vainqueurs des sectes impures, qui menaçaient d'envelopper le monde de leurs réseaux secrets. Le fer de Montfort, en effet, aurait vainement atteint quelques groupes de leurs adeptes, prématurément déclarés, si l'amour de Dieu et de la pauvreté, l'arme de la parole et des saints exemples, n'étaient venus, par les mains de saint François et de saint Dominique, fournir des moyens plus efficaces pour les combattre.

Ces grands saints, comme tous les grands hommes, étaient essentiellement des hommes de leur siècle ; ils l'étaient, comme il le faut être pour compter parmi les saints, c'est-à-dire qu'ils furent les adversaires de ses erreurs, un soutien contre ses faiblesses ; qu'ils pansèrent ses plaies ; mais aussi ils en prirent la couleur et la forme. Le bien et le beau s'adaptent à toutes les situations, et le problème de l'art, comme celui de la vertu, consiste à tirer de la situation même où l'on se trouve, tout ce qu'elle comporte de beau et de bon : de là, des aspects nouveaux, un air de fraîcheur et de progrès dans les œuvres, qu'un siècle caresse comme les enfants de son propre génie.

L'art chrétien primitif était issu de l'alliance des formes antiques et des idées nouvelles : formes antiques tendant à la décadence ; idées chrétiennes, d'une virilité sans pareille ; car l'Eglise, de même que le premier homme, fut créée adulte. Au XIIIe siècle, l'art, issu de cette alliance, achève de se transformer en se développant : résultat d'un double travail d'élimination et d'assimilation : élimination d'un système de beauté et de proportions, vrai dans son principe, mais fondé sur la direction d'un regard fixé trop près de la terre ; assimilation, au point de vue où l'œil du chrétien s'élève, de tous les éléments naturels et sociaux, pour les christianiser. Le chrétien est incessamment obligé, pour demeurer dans la voie du bien et du beau, de se tenir en garde contre les germes de corruption semés dans la nature, dans la société, dans son âme. Alors il fit un sublime effort pour faire entrer dans un plan de magnifique régénération spirituelle toutes les inclinations terrestres, toutes les pensées du monde.

Dans le domaine de l'iconographie chrétienne, l'imagination et la sensibilité prennent un essor tout nouveau. Le symbolisme se complique pour répondre à des idées plus abondantes et plus variées. La légende s'épanche. C'est véritablement comme une fougue de jeunesse qui succède à la maturité primitive. Ce n'est pas l'Eglise qui pourrait être sujette à de pareilles transformations, au rebours du cours ordinaire des âges ; mûre dès sa naissance, elle fut créée jeune, aussi : toujours jeune, et mûre depuis, elle traverse les siècles, sans jamais vieillir. Mais, sous la main de l'Eglise, il est une autre société : cette chrétienté, cette république chrétienne, comme on aurait dit en d'autres temps, qui en est la fille et qui en est distincte, car son but n'est pas absolument dans l'autre vie, comme celui de l'Eglise. Aujourd'hui, à mesure qu'elle voudrait se rattacher uniquement à la vie présente, et se séparer de sa mère, on l'appelle la civilisation moderne : puisse ce nom n'être pas, au contraire, un signe de vieillesse, car, pour elle, bien certainement, si elle peut acquérir, par le progrès des âges, et toujours retremper sa vie au sein de celle- qui la lui a donnée, elle n'est pas à l'abri des infirmités qu'amène le déclin des années 1 Enfant, elle fut sous la tutelle de l'Eglise. Atteignant la force de la jeunesse au XIIIe siècle, plus complètement livrée à la liberté de ses propres inspirations, elle prend cette vive originalité qui s'affirme magnifiquement dans la cathédrale ogivale. Mais le moment où la société est le plus imprégnée de christianisme, dans toutes les conditions extérieures de son existence, est aussi celui où elle est le plus exposée aux entraînements du dehors ; et ce grand siècle chrétien est aussi celui où le courant social laisse distinguer ce partage de ses eaux, d'où proviendra la Renaissance, dans l'art, et la sécularisation de l'Etat.

Si la Renaissance n'avait été qu'un retour à l'étude de la nature et de la belle antiquité, pour mettre une plus irréprochable perfection de formes au service de l'art, et les accommoder aux proportions supérieures auxquelles il s'était élevé dans la région des idées, sa valeur esthétique ne serait pas contestée. En somme, l'ascendant toujours croissant du naturalisme, et la passion de l'antiquité payenne, l'oubli des traditions surtout et l'esprit d'individualisme l'Ont conduite en de toutes autres voies, mais l'histoire de l'art, du XIIe au XVIe siècle, pourrait être considérée Comme une série de tentatives, et il y en eut d'admirablement heureuses, pour ressaisir, au profit des vérités et des affections chrétiennes, la direction du courant dont est née la Renaissance.

Saint François fut l'un des plus grands inspirateurs de l'art, et de la postérité de saint Dominique est issu le Frère Angélique, c'est-à-dire, le plus chrétien des peintres.

S'attache-t-on uniquement à ce qui est le corps de l'art : il apparaît comme un genre de luxe et de richesse, et l'on ne conçoit guère, tout d'abord, comment un amant désespéré de la pauvreté aurait pu compter, parmi ses promoteurs. Le renoncement de saint François à tous les biens de ce monde fut, en effet, sans restriction ; il ne se réserva pas plus la somptuosité en fait de bâtiments religieux, que le moindre reste de richesse, en aucun autre genre. Et si l'un des premiers efforts de son zèle se porta vers la pauvre église de Saint-Damien, à Assise, pour la relever de ses ruines, ce fut pour la rétablir dans un état de décence, nullement pour en faire un monument splendide. Mais poète, mais artiste par les élans de son âme, et chef-d’école, à son insu, il souleva de son souffle le génie du Dante et celui de Giotto. Dans le pays qui le vit naître, tout ce qui le suit, tout ce qui fut grand après lui, procède de lui : l'art se transformait; il descendait, si on le considère sous le rapport des idées; il descendait des sereines hauteurs de la foi, pour se mêler à toutes les affections, à toutes les préoccupations humaines; le séraphin d'Assise lui prêta ses ailes, et lui apprit à se relever d'un trait, par l'amour. L'élévation de l'art fut autre, elle ne fut pas moindre : moins soutenue, peut-être, sur les sommets continus de la pensée, elle put se comparer dans les meilleurs de ses élans mystiques, au vol de l'aigle, au-dessus de toutes les cimes, où se posa jamais un pied humain.

L'influence de saint François ne se fit point aussitôt également ressentir dans toutes les parties de la chrétienté ; mais l'on reconnaîtra que partout où il ne fut pas la source, il fut encore le type de l'esprit qui anima ses contemporains.

Il ne faut pas perdre de vue que nous demeurons sur le terrain de l'esthétique, et qu'il s'agit d'en dégager les lignes les plus caractéristiques, pour les comparer, non pas dans les vicissitudes d'une même époque, ou de deux époques rapprochées, mais selon des termes aussi dissemblables que le peuvent être, par exemple, saint Augustin et saint François, pris, l'un et l'autre, comme l'expression de leur siècle.

Dans le siècle que nous appellerions le siècle de la foi, toujours à notre point de vue esthétique, saint Augustin fut non moins aimant que ie Séraphin du moyen âge, et nous les rapprochons à dessein, afin de faire mieux comprendre qu'une variété, quant à la manière d'aimer, ne constitue pas, au détriment de l'ère primitive, une moindre intensité d'amour. De même la foi se présente neuf siècles plus tard sans l'ombre d'affaiblissement, — comment en douter ? — en des âmes où elle est la base d'un amour séraphique.

Vertus inséparables, car pas de foi vive qui n'engendre la charité, point de vraie charité qui ne repose sur la foi ; mais de leurs aspects différents, il résultera des manifestations variées. D'une part, c'est la foi aimante ; de l'autre, l'amour issu de la foi.

« Vous êtes mon Dieu, s'écrie saint Augustin, s'adressant à Notre Seigneur Jésus-Christ ; Dieu vivant, mon vrai Dieu, mon Père, mon Seigneur, mon Roi, mon Bon Pasteur, mon seul Maître, Mon soutien, mon Bien-Aimé, le pain qui me nourrit, mon seul prêtre, pour l'éternité. Pour me conduire à la patrie, vous êtes ma lumière et mon guide, la voie même qui m'y mène ; vous êtes ma douceur la plus sainte, ma sagesse par excellence, la pure simplicité de mon âme, sa concorde et sa paix, sa garde souverainement sûre, sa meilleure part ; vous êtes mon salut sans fin, ma miséricorde inépuisable, ma patience inaltérable, ma victime immaculée, ma rédemption, mon espérance, la perfection de ma charité ; vous êtes ma vraie résurrection, ma vie éternelle, vous êtes mes transports et ma vision béatifique à jamais…Donnez-vous à moi, ô mon Dieu ; revenez à moi ; je vous aime ; si vous trouvez que c'est trop peu, donnez-moi de vous aimer plus ardemment. »

Impossible de bien rendre ces aspirations embrasées : la crainte d'être monotone nous les fait affaiblir, par la variété de nos tours, nous les délayons dans nos paraphrases, nous supprimons des redondances qui traîneraient sous notre plume. Dans la bouche de saint Augustin, elles ajoutent au pathétique, car elles témoignent du flot surabondant d'une âme qui afflue à l'issue insuffisante de la parole.

Au fond, la langue humaine ne peut pas dire davantage, mais le séraphin d'Assise lui donnera des accents plus passionnés.

« L'amour m'a mis dans le feu, l'amour m'a mis dans le feu ; dans un « feu d'amour m'a mis mon nouvel Époux, quand il m'a mis son anneau nuptial ; le doux agneau plein d'amour, il m'a rendu captif, il m'a percé d'un glaive, il a brisé mon cœur. L'amour m'a mis dans le feu. Il m'a brisé le cœur, je succombe, ce trait d'amour m'a blessé de ses « brûlantes ardeurs ; ce n'est plus la paix, c'est la guerre. Je me meurs « de douceur. L'amour m'a mis dans le feu »

Ce langage de feu n'est pas tellement propre à saint François, qu'il n'ait eu des imitateurs. Jacopone de Todi s'exprime souvent en des termes presque identiques. Le célèbre cantique de sainte Thérèse : Je me meurs de ne pouvoir mourir, n’en semble que la répétition. Avant lui, au contraire, on en trouverait difficilement de pareils exemples.

Le langage de saint Augustin implique une plus pleine possession de son objet ; celui de saint François, un plus vif élan pour le saisir. Le premier s'adresse principalement à la Divinité du Sauveur ; il semble qui 1, dans le second, l'amour se montre plus humainement divin ; c'est bien le Dieu qui est aimé, mais il est aimé plus sensiblement, à la manière dont on aime les hommes, et spécialement en raison des perfections inénarrables que sa Divinité verse dans le sein de son humanité.

Jésus veut être aimé de toutes les manières, et il se plaît à combiner les différences des âges, de telle sorte que, pendant la durée de ce monde, tous les types d'amour étant réalisés là où l'on acquiert ils puissent se perpétuer là où tout se conserve et se complète, dans la plus parfaite harmonie.

Selon les temps, selon les nations, selon les écoles, se distribuent les rôles, avec cette harmonieuse variété qui doit se perpétuer dans l'unité céleste. Chaque phase de la piété chrétienne arrive à sa place, à son heure, et ce n'est pas sans de mystérieux motifs que les riantes pratiques du mois de Marie, la filiale confiance en saint Joseph, la tendre dévotion au Sacré Coeur de Jésus, sont devenus, dans notre siècle si tourmenté de convoitises, le soutien et la consolation des fidèles. De là le ton particulier que prendront les voix dans le concert universel.

Il en est de l'art comme de l'amour : au IVe siècle, il coule ; au XIIIe, il bondit : qu'est-ce que l'ogive et tout le système ogival, sinon un jaillissement, jaillissement continué dans la coupole de Saint-Pierre ? Elle fut lancée, en effet, dans les airs, hors de toutes les données de l'esthétique grecque ou romaine, sous l'empire d'un système qui prétendait cependant en renouveler le goût.

Quand le chrétien passait du dehors dans l'enceinte d'une basilique primitive, en présence de l'autel, il se séparait du siècle et entrait dans une nouvelle vie ; l'acte était Consommé, il était le commensal du Christ, dont il voyait la grande image régner au faîte de l'édifice, et demeurer cenpendant à une faible distance au-dessus de lui. Il en était trop près pour avoir besoin de beaucoup élever le regard. L'ordre et la gravité de ces larges nefs, de ces solennelles rangées de colonnes, étaient en rapport avec la doctrine, répandant comme un fleuve, autour de lui, les eaux où il se sentait plongé, le cours de son amour n'était autre que celui de sa foi, l'un et l'autre abondants et faciles ; alors il convenait que saint Augustin, avec toute la poésie et la sensibilité de son âme, fut un docteur.

Mais quand le siècle lui-même fut entré dans l'Eglise, que toutes les races, toutes les tribus, toutes les conditions se furent faites chrétiennes ; toutes leurs passions y pénétrèrent avec elles, et pour se dégager d'un tel pêle-mêle, il fallut ce jet qui, sous aucun rapport, ne manqua aux âmes. Au lieu du légionnaire des armées romaines, l'on vit naître le chevalier. La vertu antique fut surhaussée de cette héroïque quintessence que l'on appelait l'honneur. Alors l'esprit chrétien dut avoir pour représentant un chevalier et un poète : et pour être fils de Pierre Bernardone, et s'être fait le plus pauvre, le plus humble des hommes, saint François n'en fut pas moins l'un et l'autre.

1. Voir, pour plus de détails, l'Histoire des arts industriels, par M. Labarte, T. II.

/image%2F1006838%2F20240422%2Fob_be39e9_1000027932.jpg)

/image%2F1006838%2F20240422%2Fob_9419a1_1000028351.jpg)

/image%2F1006838%2F20240110%2Fob_1be104_lcl101011401-001.jpg)

/image%2F1006838%2F20231025%2Fob_090c16_picsart-23-10-23-19-43-32-368.jpg)

/image%2F1006838%2F20230923%2Fob_cab313_lupin-opportun-1.jpg)

/image%2F1006838%2F20230913%2Fob_4eb839_lcl101014401.jpg)