IV.

PERPÉTUITÉ DES IMAGES DANS L’ÉGLISE.

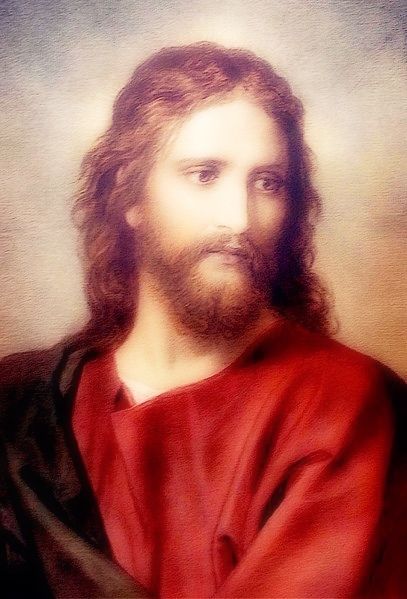

Désormais l'on peut affirmer que l'Église primitive n'a jamais imposé, même à titre provisoire, à la propagation des images, des entraves plus sérieuses qu'il n'en pouvait résulter de ce système de réserve et de discrétion connu sous le nom de discipline du secret. Il n'y a pas d'apparence que, du côté de ses enfants une fois régénérés, elle ait eu à se prémunir contre le retour à des pratiques idolâtriques. Il n'y a pas de point sur lequel les docteurs catholiques soient plus précis que sur la différence radicale qui exclut toute possibilité de confusion entre l'imagé chrétienne et l'idole. L'image représente un être réel et le donne pour ce qu'il est ; l'idole est la représentation de ce qui n'est pas[1], ou de ce qui n'est pas du moins ce pour quoi on la donne. Dans ces temps héroïques où les grâces du Saint-Esprit se répandaient avec tant de profusion sur les âmes choisies, admises à la participation des saints mystères, un chrétien, une fois instruit et baptisé, autant et plus qu'aux époques réputées depuis les plus éclairées, savait trop quels étaient le divin Sauveur, sa très-sainte Mère, les apôtres et les martyrs, pour voir dans leurs images autre chose qu'un souvenir de ces saints et augustes personnages.

Pour expliquer la rareté des images primitives, et l'incertitude qui plane sur leur authenticité, nous avons donné assez de raisons sans qu'il soit nécessaire de recourir à une prohibition de l'Eglise dont on n'apporte, aucun texte. Celui des Constitutions apostoliques, cité par M. Raoul Rôchette, ne s'applique qu'aux faiseurs d'idoles[2].

Les termes si controversés du 36e canon du concile d'Elvire, tenu vers l'an 300[3], peuvent s'entendre dans notre sens autant et mieux qu'en aucun autre. Eussent-ils plus de portée, ils n'auraient encore d'autre autorité que celle d'une mesure locale. Ils prouvent d'abord qu'antérieurement aux dispositions du concile les chrétiens d'Espagne avaient des images, et, selon la plupart des docteurs catholiques, ce concile ne voulut qu'en régler l'usage, soit qu'il prétendît, en défendant de les étaler sur les murs, les soustraire aux profanations [4], soit qu'il jugeât que cette place n'était pas assez respectueuse pour les images qui étaient plus ou moins directement l'objet d'un culte[5], soit qu'il entendît seulement parler des images de Dieu en tant que Dieu [6].

Clément d'Alexandrie[7], Tertullien[8], s'ils ont prétendu formuler, par rapport aux images, un blâme qui n’atteignit rien au-delà de quelques abus particuliers, ou dépassât les règles restrictives que nous connaissons, n'apporteraient contre elles que l'autorité de leur opinion personnelle.

Des auteurs que l'on ne peut accuser d'avoir écrit dans un esprit d'hostilité contre la foi catholique, ou qui même font profession de la respecter, comme Cigognara[9] 7, Emeric David [10]8 ou Raoul Rochette [11]9, s'ils ont admis que les chrétiens des deux ou trois premiers siècles n'ontpas eu d'images, ne l'ont fait qu'en suivant trop légèrement, quelquefois terme pour terme, les théories, protestantes de Beausobre[12], de Jablonski[13] ",- et d'autres écrivains de la même école.

Les théologiens catholiques, comme le P. Pétau, qui ont fait quelques concessions exagérées relativement à la prohibition momentanée dont les images auraient pu être l'objet, n'ont voulu évidemment que dégager la question dogmatique, dont la solution était de la dernière clarté, des obscurités qui pouvaient encore couvrir la question de fait. Que l'Église puisse autoriser et recommander l'usage et le culte des images, qu'elle les autorise et les recommande effectivement, rien de plus certain, c'est de foi. Que la discipline de l'Église, qui aurait pu être très-différente, eu égard aux circonstances, quant à cette autorisation et Cette recommandation, n'ait jamais varié, en effet, sinon sur des points secondaires, c'est ce dont nous avons des preuves, mais d'une valeur toute humaine, qu'on n'a pas toujours eues au même degré; c'est pourquoi la question demeurait libre.

Pour nous, nous croirions que l'usage des images dans l’Église remonte aux temps apostoliques, sur le seul fondement que les Pères du second concile de Nicée l'ont cru, ainsi que tous les défenseurs des saintes images alors, et la plupart de ceux qui les ont défendues dans la suite.

Presque tous se fondaient, pour le croire, entre autres motifs, sur les traditions relatives à l'image miraculeuse d'Édesse, au voile de sainte Véronique, aux portraits attribués à saint Luc, à la statue de Panéas. Ces traditions, fortement attaquées depuis, ne seraient pas justifiées, qu'elles donneraient encore le droit de penser que les premiers chrétiens n'étaient pas sans avoir quelques images très en vénération parmi eux.

Cette considération, cependant, n'est pas ce qui nous frappe le plus : nous sommes surtout saisi de la majesté de ce courant qui fait converger vers une même pensée tant de saints papes, de grands évêques, de Savants docteurs : il y a là, ce nous semble, la manifestation d'un instinct catholique qui difficilement pourrait tromper.

Léon l'Isaurien avait objecté au pape saint Grégoire II que, dans les six premiers conciles œcuméniques, il n'était pas dit un mot des images. « Belle raison ! » s'écriait le saint pontife. « Où avez-vous jamais lu qu'il faille manger et boire pour vivre? L'usage des images nous a été transmis comme une chose non moins naturelle[14]. »

La manifestation extérieure de la Divinité n'est-elle pas, dans un sens, tout le christianisme? Et les images, que font-elles, sinon continuer en quelque sorte cette œuvre de manifestation ? Elles lui tiennent non pas, il est vrai, comme un besoin qu'il y ait nécessité de satisfaire ; mais elles en découlent comme conséquence, aussi naturellement que l'eau de la source, si on ne lui ferme toute issue. L'examen des peintures des Catacombes avait conduit tous leurs interprètes : Bosio, Arringhi, Bottari, Boldetti, Marangoni [15], à faire remonter un bon nombre d'entre elles au moins au deuxième siècle. D'Agincourt était arrivé aux mêmes conclusions par des déductions mieux motivées[16] 2. Aujourd'hui, tout en redressant les jugements de ses devanciers relativement à quelques monuments moins anciens qu'ils ne le supposaient, les derniers travaux de M, de Rossi ont porté à la dernière évidence le fond de la thèse qu'ils soutenaient. Et si nous continuons de présenter le faisceau de témoignages sur lesquels on s'appuyait avant lui pour prouver la perpétuité de la pratique des chrétiens par rapport aux images, c'est uniquement pour mieux montrer dans quel esprit ces témoignages avaient été réunis.

On remarquait qu'à partir de Constantin des faits de toute nature venaient attester la, place considérable que les images tiennent dans toute l'économie du Christianisme : à peine converti, ce prince fit orner de peintures et de mosaïques les basiliques qu'il éleva en grand nombre dans presque toutes les parties de l'empire romain[17]. A Constantinople, au milieu de la place publique, il éleva comme en triomphe l'image du Bon Pasteur et celle de Daniel dans la fosse aux lions[18]. Il plaça un agneau d'or, une statue du Christ en argent, avec une statue de saint Jean-Baptiste de même métal, dans le baptistère de Saint-Jean-de-Latran[19]. Saint Sylvestre avait eu la part principale à ceux de ces monuments qui appartenaient à la capitale du monde : continués par ses successeurs immédiats, saints Marc et Jules[20] , ils servirent de type, nous en sommes convaincu, aux travaux du même genre qui furent commandés par saint Innocent I, saint Célestin I, saint Sixte III, saint Léon le Grand, saint Hilaire, saint Simplicien dans le Ve siècle et, dans les deux siècles suivants par saint Symmaque, par saint Félix III, saint Pelage II, Honorius I, Théodore I, travaux qui souvent ne furent que la réparation des monuments primitifs, et dont la date pour la plupart est constatée par les inscriptions mêmes qui les accompagnent[21].

Ravenne abonde en œuvres du même temps[22]. Saint Paulin en avait enrichi sa ville épiscopale [23] ; il ne manque sans doute, pour établir qu'il en fut de même de beaucoup d'autres villes, qu'un poète qui les ait chantées comme le saint évêque de Nole.

Si aucun autre des anciens Pères ne s'est attaché à décrire aussi directement les peintures et les autres œuvres d'art qui ornaient les églises, combien d'allusions n'y font-ils pas comme à une chose usuelle! En remontant jusqu'au IVe siècle, nous retrouvons les paroles de saint Basile, celles de saint Astérius d'Amasée, de Prudence, de saint Augustin ; ce dernier sait le sacrifice d'Abraham aussi Souvent représenté en peinture que célébré par la parole ; la représentation du Sauveur entre saint Pierre et saint Paul n'a pour lui rien que de très-habituel[24] ; puis voici saint Grégoire de Nysse, admirant la maison de Dieu, devenue sous la main des peintres comme une prairie entaillée de fleurs ; et ces brillantes figures, ajoute-t-il, ne sont muettes qu'en apparence, elles parlent un langage qui pénètre les cœurs[25]. Elles les pénètrent si bien qu'il ne peut voir représenté le, sacrifice d'Abraham sans en être ému jusqu'aux larmes[26].

Les portraits proprement dits n'étaient pas moins communs que les sujets historiques ou symboliques. Une femme de mauvaise vie, à la vue d'une image de Polémon, s'arrête dans la voie du crime [27] ; sainte Marie Égyptienne se convertit en voyant une image de la sainte Vierge [28] ; saint Ambroise voit en songe les apôtres saint Pierre et saint Paul et les reconnaît à leurs portraits [29]. Au second concile de Nicée, doux faits analogues furent racontés des portraits de saint Platon et de saint Nicolas[30] ; saint Jean Chrysostome, qui s'est plu à exprimer son affection pour certaine image de cire pleine de piété[31], rapporte que l'image de sainte Hélène à Antioche se voyait partout sculptée, modelée, sur les vases, sur les meubles[32]. Théodoret dit à son tour combien était répandue celle de saint Siméon Stylite[33].

Quand un usage a pris son extension, vient quelquefois l'abus : c'est contre l'abus que s'élève saint Nil dans sa lettre à Olympiodore ; il ne veut pas que dans les églises, sous prétexte de décoration, on introduise des figures toutes profanes, des satyres et des faunes, des chimères et des centaures ; il veut qu'on y représente les histoires de l'Ancien et du Nouveau Testament [34].

L'on cite encore, comme apportant des preuves de la diffusion des images, saint Jérôme, saint Cyrille de Jérusalem, et saint Cyrille d'Alexandrie[35].

Tous ces témoignages sont antérieurs à la première moitié du Ve siècle. Sur la fin du siècle suivant, nous trouvons le pape saint Grégoire le Grand en présence d'un abus tout différent. Il paraît que des chrétiens avaient rendu à des images certains honneurs qui pouvaient aller jusqu'à la superstition. Sérénus, évêque de Marseille, crut devoir détruire ces images. Le saint pape, sans contester le fait, qui l'avait motivé, blâma hautement cet excès de zèle : il fallait réprimer l'abus, disait-il, mais non pas détruire les images. « L'homme, en effet, a besoin d'être pris par les sens,et les images sont les livres de ceux qui n'en ont pas d'autres[36] . » Ainsi, de siècles en siècles, nous arrivons jusqu'au moment où l’Église étant toujours militante, l'intérêt capital qu'elle met à défendre les images fut le casus belli pour lequel elle livra les plus sérieux de ses combats pendant le cours de plusieurs générations.

V.

CONCILE DE TRENTE.

L'ensemble des doctrines fondamentales, auxquelles les décisions du second concile de Nicée apportèrent le complément, se présentèrent alors comme un faisceau d'une telle puissance de cohésion, qu'aucun sectaire, pendant huit cents ans, n'osa plus entreprendre ouvertement de le rompre. Toujours frémissantes dans les bas-fonds de la nature humaine, les passions, sans doute, ne cessent d'enfanter l'erreur; mais l'erreur ne se produisait plus au grand jour que sous forme de nuageuses arguties; le mal s'appelle légion, mais il ne savait plus rallier ses adeptes qu'au moyen d'initiations ténébreuses. Au grand jour, soumise aux lois de l’Église, la société tout entière en faisait sa loi, et, pour sa parure, les beaux-arts, ne vivant que d'une sève toute chrétienne, prirent alors un magnifique épanouissement.

Vient Luther, imprudent propagateur de vieilles et obscures erreurs, qui minaient par la base la notion même du Christianisme et jusqu'aux principes de la moralité humaine ; il professa un respect hypocrite pour la première antiquité chrétienne, et de ce faisceau de vérités formulées en Orient par la série des premiers conciles œcuméniques, il ne se risqua à détacher qu'un seul dogme, celui-là qui, le dernier attaqué, avait été le dernier défendu ; par cette raison, on pouvait le croire le plus facile à détruire; et si Luther, se pipant lui-même, ne songea pas. personnellement à dépasser son programme avoué, l'ennemi de tout bien, qui s'était emparé de lui, assurément se proposa ainsi de reprendre en sens inverse l’œuvre tout entière des anciens hérésiarques. Ceux-ci, de degrés en degrés, étaient descendus à des erreurs de plus en plus mitigées, mais qui toutes, cependant, contenaient un principe dissolvant, contraire à la réalité de l'Incarnation, et c'est pourquoi l’Église les avait toutes rejetées de son sein avec une égale horreur.

Maintenant que l’Église semblait avoir perdu de son prestige d'autorité, il était habile de faire passer d'abord le poison le plus adouci; et à leur tour, sous prétexte d'atteindre la superstition, les nouveaux iconoclastes donnèrent à l'enfer la satisfaction insensée de voir injurier, et en quelque sorte de voir détruire, dans ses images, Celui dont la vie à la fois divine et humaine défie toutes les attaques.

A quoi aboutirent tous leurs efforts ? A envelopper dans un cercle de glace le semblant de culte que conservaient les adeptes des nouvelles doctrines.

Quant à l’Église, toujours la même, dans la plénitude de sa force intime et dans ses conditions d'épanouissement extérieur, elle répéta, avec de semblables anathèmes contre les briseurs d'images, l'antique profession de foi des Pères de Nicée. En matière de dogme, le concile de Trente n'eut, sur ce sujet, rien à y ajouter; mais Luther et ses émules avaient pris prétexte d'abus réels ou possibles, et le saint concile, seul véritable réformateur, fit en sorte de ne laisser subsister ni le prétexte, ni les abus. Nous répéterons dans leur entier les termes de ses admirables décrets, assuré que nul ne saurait errer quant à l'usage, à l'exécution et au choix des images, et en général quant à la direction de l'art chrétien, s'il les prend, à la lettre: pour règle de conduite.

« Enjoint le saint concile à tous les évêques et à tous autres qui sont « chargés du soin et de la fonction d'enseigner le peuple qu'ils instruisent, sur toutes choses, les fidèles avec soin touchant l'usage légitime des images : leur enseignant que les images de Jésus-Christ, de la sainte Vierge, Mère de Dieu, et des autres saints, doivent être conservées, principalement dans les églises, et qu'il leur faut rendre l'honneur et la vénération qui leur est due : non que l'on croit qu'il y ait en elles quelque divinité ou quelque vertu pour laquelle on leur doive rendre ce culte, ou qu'il faille leur demander quelque chose, ou mettre en elles sa confiance, comme faisaient autrefois les païens, qui plaçaient leur espérance dans les idoles ; mais parce que l'honneur qu'on leur rend est rapporté aux originaux qu'elles représentent, de manière que par le moyen des images que nous baisons, et devant lesquelles nous nous découvrons la tête et nous nous prosternons, nous adorons Jésus-Christ, et rendons nos respects aux saints dont elles portent la ressemblance. Les évêques feront aussi entendre avec soin que les histoires des mystères de notre rédemption, exprimées par peintures ou par autres représentations, sont pour instruire le peuple et l'affermir dans la et pratique, dans le souvenir et le culte assidu des articles de la foi ; de plus, que l'on tire encore cet avantage considérable de toutes les saintes images, non-seulement en ce qu'elles servent au peuple à lui rafraîchir la mémoire des faveurs et des biens qu'il a reçus de Jésus-Christ, mais parce que les miracles que Dieu a opérés par les saints et a les exemples salutaires qu'ils nous ont donnés sont, par ce moyen, continuellement exposés aux yeux des fidèles, pour qu'ils en rendent grâces à Dieu, et qu'ils soient encouragés à conformer leur vie et leur conduite à celles des saints, à adorer Dieu, à l'aimer, et à vivre dans la piété. Si quelqu'un enseigne et croit quelque chose de contraire à ces décrets : qu'il soit anathème. Que s'il s'est glissé quelque abus parmi ces observances si saintes et si salutaires, le saint concile souhaite extrêmement qu'ils soient entièrement abolis ; de manière qu'on n'expose aucune image qui puisse induire à quelque fausse doctrine, ou donner occasion aux « personnes grossières de tomber en quelques erreurs dangereuses. Et s'il arrive quelquefois qu'on fasse faire quelques figures ou quelques tableaux des histoires ou événements contenus dans les saintes Écritures, selon qu'on le trouvera expédient pour l'instruction du peuple, qui n'a pas connaissance des lettres, on aura soin de le bien instruire qu'on ne prétend pas par-là représenter la Divinité, comme si elle pouvait être aperçue par les yeux du corps, ou exprimée par des coupleurs et par des figures.

Dans le saint usage des images, on bannira aussi toute sorte de superstition, on éloignera toute recherche de profit : indigne et sordide ; et on évitera enfin tout ce qui ne sera pas conforme à l'honnêteté (omnis lascivia vitetur, ita ut procaci venustate imagines nec pingantur, nec ornentur), de manière que ni dans la peinture, ni dans l'ornement des images, on n'emploie point d'agréments, ni d'ajustements profanes et inconvenants....

Ordonne le saint concile qu'il ne soit permis à qui que ce soit de mettre ou faire mettre aucune image extraordinaire et d'un usage nouveau, dans aucun lieu, dans aucune église, quels que soient ses privilèges « d'exemption, sans l'approbation de l'évêque. (Session xxv.) »

Le concile, on le voit, après avoir défini les images en tant qu'elles peuvent être l'objet d'un culte, en détermine la haute utilité en tant qu'elles sont un objet d'enseignement. Et, quant aux abus qu'il condamné, nous devons noter soigneusement ce qu'il dit des images susceptibles d'induire en erreur sur les vérités chrétiennes, et de celles qui ont besoin seulement d'explication. Nous nous en souviendrons lorsque nous traiterons en général de l'invention, de la composition, et d'une manière spéciale en abordant les sujets qui tombent plus particulièrement sous les prescriptions du concile, comme les figures par lesquelles il est permis de représenter Dieu considéré dans sa nature divine. Également, en temps et lieu nous rejetterons, conformément à ces prescriptions, toutes les images qui ne remplissent pas suffisamment les conditions de décence et de moralité réclamées par leur destination, et nous nous tiendrons soigneusement en garde contre toute représentation extraordinaire ou seulement inusitée jusqu'à ce qu'elle ait été approuvée par l'autorité compétente.

Le concile de Trente ne signale comme exigeant une approbation que les images d'une forme inusitée ; mais, eu égard à de nombreux abus, Carli pense que même les images de formes usitées ne devraient pas être exposées elles-mêmes sans avoir été approuvées[37].

Les superstitions comme les profits illicites dont les images peuvent être l'occasion à l'égal de tout autre objet d'une vénération quelconque, sont au contraire étrangères à nôtre sujet, et le concile lui-même se contente de les repousser en peu de mots, les jugeant sans doute peu à craindre après les explications qu'il a données et avec la surveillance qu'il recommande.

Voyons au contraire, à la lumière des décisions et des pratiqués de l'Église, en combien de manières les images nous peuvent être profondément utiles et fortement recommandées, afin de comprendre de plus en plus ce qu'elles sont dans leur nature, ce qu'elles doivent être dans leur exécution.

[1] Marangpni, Cose Gentilesche, in-4°, Roma, 1744, cap. xi. Somme de saint Thomas, II,II, 2,-XCIV, a. 2, ad 3. [2] Types imitatifs de l'art, in-8», 1834, p. 10. [3] Placuit picturas in Ecclesia esse non debere, ne quod colitur et adoratur in parietibus depingatur. (Can. XXXVI)

[4] 2. Carli, Bibliotheca liturgica. Brescia, 1833, ouvrage malheureusement inachevé, T. II, p. 113 et suiv. Bona, Rer. Liturgiq., T. 1, p. 328. [5] Capisucchi, Contr., XXVI, 15, où il cite Martin de Ayala, Vasquez et beaucoup d'autres à l'appui de celte interprétation. [6] Benoît XIV, De serv Dei beat., etc., Lib. IV, Pars II, cap. XXI. sect 3. [7] Clem. d'Alex., Pedag., Lib. 111 ; Marangoni, Cose Cent., p. 75. [8] Tertul., De Idolatr., cap. XI ; contra Hermog, cap. I. [9] 7. Cigognara, Storia della scultura, in-fol. Venise, 1813, T. 1, p. 108. [10] 8. Emeric David, Hist. de la Peinture, Paris, 1842, in-18 angl., p. 46. [11] 9. Raoul Rochelle, Types imitatifs de l'art, in-8°, 1834; Tableau des Catacombes, in-12, 1838. [12] 10. Pauli Ernesti Jablonski, Opuscula, T. III, p. 377 à 406, in-8°. Lugduni Batav. 1809. [13] 11. Bibliothèque Germanique, in-12, années 1727 et suiv. Amsterdam, T. XIII, XX, XXV, XXVII, XXVIII, XXXI. [14] Actes du deuxième Concile de Nicée, Actio II, id. VI ; S. Nicéphore, Spicileg. solemn. T. 1, p. 459; Capisucchi, Controversiae, in-fol., Roma, 1677, p. 608 ; Trombelli, De cultu sanct., in-4°, Bologna. 1743, T. II, p. 56; Paleotti, De Imag. sacr., in-4°, Ingolstadt, 1544, p.115. [15] Bosio, Roma sotterranea ; Arringhi, Roma subterranea ; Bottari, Pitture e sculture sacre ; Boldetti, Osservazioni su i Cimeieri ; Marangoni, Storia della capella di sancta sanctorum. [16] 2. D'Agincourt, Histoire de l'art par les monuments, Peinture, p. 20 et suiv. [17] Ciampini, De sacris oedificiis a Constant. constructis, in-folio, Roma, 1603 ; Liber pontificalis, Vita sancti Sylvestri ; Collection des Conciles, Éd. du Louvre, T. XIX, p. 245; Lettre d'Adrien 1er à Charlemagne, même volume; dom Guéranger, Origines de l’Eglise Romaine, in-4°, Paris, 1836, p. 174; de Vogue, Les Eglises de la Terre-Sainte, in-4°, Paris, 1860; Eusèbe, Vita Constant., Lib. III et IV, etc. [18] Eusèbe, Vita.Constant., Lib. III, cap. XLVIII. [19] 5. Liber pontif.,Vita sancti Sylvestri. [20] Lettre d'Adrien Ier à Charlemagne.[21] 7. Ciampini, Vet. mon., T. 1, cap. XXI, XXII, XXIV, XXVI XXVII ; T. Il, cap. VII, XIII, XIV, XVI ; Anast. Vies des Papes saint Innocent Ier, saint Sixte III, saint Hilaire, saint Syminaque, Honorius ; Dom Guéranger, Origines de l'Eglise Romaine. [22] Ciampini, Vet. mon., T. I, cap. XX, XXIII, XXV ; T. II, cap. VIII, IX, X, XI, XII.[23] Paulin, Epist. XII ad Sev., Edit. Migne, XXXII; Poema XXVII, De Fel. nat. IX, V. 511 ; Poema XXVIII, De Fel. nat. x, v. 14. [24] Augnst. contra Faustum, Lib.XXII, cap. LXXIII. [25] S. Grég. de Nysse, Sermon sur S. Théodore. [26] Id., Sermon sur la vie de Jésus-Christ. [27] S. Grég. de Nazianze, In Carm., et 2° Conc. de Nicée, Actio IV; Paleotti, p. 109. [28] 2e Conc. de Nicée, Actio IV ; Paleotti, p. 109. [29] Ambr., Epist. De inv. corp. Gervas et Protas. ; Bellarmin, Controv., T. II, De imag., C.X ; Selvaggio, Antiquit. Christ. Instit., T. III, p. 65. [30] Collect. des Conc, T. XIX, p. 241. [31] 10. Id., p. 302 ; Gretzer, Oper. T. XVII, p. 29.

[32] Chrysost., Orat. a Telesium ; Capisucchi, Controv., p. 608.[33] Theodor., Lib. Theoph., cap. XXVI ; Paleotti, p. 121. [34] Collect. des Conciles, 2°Conc de Nicée, T. XIX, p. 242, Actio IV. [35] Capisucchi, Controv., p. 608 ; Selvaggio, T. III, p. 63. [36] 5. Grog., Lib. VII, Epist. 109 ; Lib. IX, Epist. 9 ; Paleotti, p. 102. [37] 1. Carli, Biblioth. Liturg., p. 103 à 127.

/image%2F1006838%2F20240422%2Fob_be39e9_1000027932.jpg)

/image%2F1006838%2F20240422%2Fob_9419a1_1000028351.jpg)

/image%2F1006838%2F20240110%2Fob_1be104_lcl101011401-001.jpg)

/image%2F1006838%2F20231025%2Fob_090c16_picsart-23-10-23-19-43-32-368.jpg)

/image%2F1006838%2F20230923%2Fob_cab313_lupin-opportun-1.jpg)

/image%2F1006838%2F20230913%2Fob_4eb839_lcl101014401.jpg)