L'ÉGLISE COLLÉGIALE DE N.-D. DU CHÂTEAU DE LOCHES

PREMIÈRE PARTIE

HISTOIRE DE LA COLLÉGIALE (EXTRAIT)

CHAPITRE II

Restauration de Thomas Pactius.— Siège de Loches. — Dreux de Mello. — Visites princières.— Agnès Sorel.

1160-1300

Deux siècles ne s'étaient pas encore écoulés depuis la construction de l'église du château de Loches, que déjà elle menaçait de tomber en ruine. Mais heureusement pour le monument sacré, le chapitre de Notre-Dame avait à cette époque en son prieur un homme plein de zèle et de piété, qui pouvait s'appliquer les paroles de David :

« J'aime, ô mon Dieu, la décoration de votre maison et le lieu que vous avez choisi parmi nous pour votre demeure.»

Cet homme s'appelait Thomas Pactius.

En 1160, Thomas Pactius, nous dit une vieille chronique, s'aperçutque le ciel du milieu de l'église, formé de solives peintes et consumées parle temps, menaçait ruine.

D'autres dégradations plus ou moins considérables compromettaient également la construction de Geoffroy Grisegonelle.

Le prieur du chapitre ne se dissimula pas qu'il ne suffirait point de faire quelques réparations ordinaires pour consolider et restaurer l'église collégiale, mais qu'il s'agissait d'une reconstruction presque complète. Toutefois il ne s'effraya pas des travaux considérables qu'il lui faudrait exécuter; bien plus, il ne voulut pas S'en tenir à une simple réparation; tout en conservant de l'église de Geoffroy ce qui pouvait être conservé, il voulut mettre à profit dans l'oeuvre magnifique qu'il allait entreprendre, les immenses progrès que l'architecture religieuse avait faits depuis deux siècles.

Avec les croisades, en effet, un genre nouveau d'architecture avait pris naissance en France. Les croisés, en traversant les riches contrées de l'Asie, avaient vu de superbes églises, dont les formes élancées, les coupoles élégantes, fendant majestueusement les airs, contrastaient singulièrement avec les églises d'Europe, aux formes lourdes et massives. Ils voulurent à leur retour essayer de ce genre d'architecture dans leurs monuments sacrés. On vit donc dès ce moment l'ogive se mélanger au plein cintre, mais ce mélange se fit timidement; le plein-cintre ne cessa pas encore de dominer en maître dans les constructions religieuses de l'époque; les formes byzantines se montrèrent cependant et donnèrent plus de grâce et de majesté aux édifices sacrés.

C'est ce mélange, ce style de transition entre l'architecture romane et l'architecture ogivale, que Thomas Pactius adopta pour son église.

Se mettant donc à l'oeuvre avec un zèle au-dessus de tout éloge, il fit enlever, nous dit la chronique déjà citée, les solives peintes et consumées par le temps qui formaient le ciel du milieu de l'église, il couvrit l'espace compris entre les deux clochers d'une façon merveilleuse, c'est-à-dire par deux petites tours que nous appelons douves (dubas) ou dômes. Il fit également construire les arcs de pierre et les colonnes qui soutiennent les douves, partie de son argent, car il était riche, partie de celui que donnèrent dans ce but les nouveaux chanoines, à leur réception[1].

Quand nous donnerons au chapitre cinquième de notre travailla description de l'église du château, telle que nous la voyons maintenant, nous essaierons de montrer ce qu'était cette église lorsque Geoffroy Grisegonelle la fit construire, et ce qu'elle devint quand le prieur Thomas Pactius l'eut restaurée, embellie, agrandie. Contentons-nous de dire en ce moment, que, grâce aux soins de l'intelligent chanoine, l'antique collégiale de Loches passe à bon droit pour l'une des plus belles églises que le XIIe siècle nous ait laissées.

Lorsque la Touraine, jusque-là soumise aux comtes d'Anjou et aux rois d'Angleterre en leur qualité de comtes d'Anjou, redevint française par son annexion à la couronne de France, en 1204-1205, la collégiale de Loches courut un grand danger. A cette époque, le gouverneur du château de Loches était Girard d'Athée, entièrement dévoué au roi d'Angleterre, Jean Sans-Terre. Sommé par le roi de France, Philippe-Auguste, de remettre entre ses mains l'importante forteresse, Girard d'Athée refusa d'obéir, et, comme il connaissait la force de la place dont il avait le commandement, il n'hésita pas à courir les chances d'un siège conduit par le roi de France en personne. Pendant, un an Philippe-Auguste fit entourer le château ; sa forte armée ne cessa chaque jour de cette année de lancer ses traits contre les assiégés, de battre avec de puissantes machines les hautes murailles de ce vieux château qui osait faire résistance. Les fortifications durent céder devant une attaque si prolongée; les murs s'écroulaient avec fracas, et cependant les assiégeants ne pensaient point à se rendre; ils luttaient avec une extrême énergie pour maintenir sur les tours ébranlées du château la bannière d'Angleterre.

Enfin vers Pâques de l'année 1205, le roi Philippe-Auguste, entouré de troupes fraîches, donna lui-même le signal de l'assaut, et après une dernière lutte sur les remparts avec les assiégés, les gens du roi pénétraient avec lui dans la place, et les étendards de France flottaient bientôt après sur le donjon[2]. Dans l'enceinte du château, l'église seule se dressait intacte au milieu des ruines qui l'entouraient; par une faveur spéciale de la Providence, elle n'avait pas eu à souffrir d'un siège poursuivi et soutenu si vigoureusement.

Avec le 13ième siècle commence pour l'église collégiale une brillante époque. Les rois, les princes, les seigneurs se montrent généreux envers elle; ils viennent s'agenouiller avec la foi qui régnait au moyen-âge, dans cette église consacrée à la très-haute et très-puissante Reine du ciel et de la terre; ils viennent avec la plus profonde dévotion révérer la précieuse relique de la ceinture de Marie; ils ne quittent pas cet auguste sanctuaire sans y laisser des preuves de leur générosité.

Dreux de Mello, à qui le roi Philippe-Auguste avait concédé la ville et le château de Loches, ainsi que leurs dépendances, en fief et hommage-lige, devint un des principaux bienfaiteurs de l'église collégiale et de son chapitre.

En juillet 1223, il donna et concéda à l'église du château de Loches:

1° Tout le bois nécessaire, tant pour le chauffage des chanoines et chapelains que pour la réparation de leurs maisons et moulins. Ce bois devait être pris dans la forêt de Boisoger, qui s'étendait depuis l'arche de Cornillé jusqu'au pont de Saint-Pierre de Perrusson, en longueur, et depuis la croix de Dolus jusqu'à la Jonchère, en largeur;

2° L'exemption de tout droit de terrage et vinage, sur toutes les terres et vignes situées dans les terrages et vinages de Loches, dont le chapitre jouissait à l'époque de la donation, ou qu'il pourrait acquérir par la suite;

3° Il exempta de taille de guerre et de tous autres subsides celui qui portait le dragon aux processions ainsi que ses enfants. Dans les processions on portait autrefois des figures de dragons pour représenter le diable ou l'hérésie dont l'Église triomphe. On le portait au bout d'une perche, et un enfant avait une lanterne où était un cierge pour rallumer le feu qui était en la gueule du dragon, s'il venait à s'éteindre[3];

Il concéda encore au chapitre le droit de justice, de péage, de vente et de toutes les coutumes, depuis Primes sonnantes, la veille de l'Assomption de la sainte Vierge, jusqu'à la même heure du lendemain dudit jour de l'Assomption ;

5° Il donna aussi la moitié du même droit, depuis la veille de saint Michel, Primes sonnantes, jusqu'à la même heure du lendemain de cette fête ;

6° Enfin, il reconnut et ratifia le droit de haute et basse justice dont jouissait le chapitre.

En juillet 1239, Dreux de Mello concéda encore à la collégiale une rente de cent sous, assignée sur la forêt de Loches, pour la fondation de son anniversaire et de celui d'Elisabeth, sa femme [4].

Sur la demande du Chapitre, le roi saint Louis, par des lettres-patentes, datées de Loudun et données en octobre 1255, approuva la fondation de Dreux de Mello.

Si un simple seigneur se montra si généreux envers Notre-Dame de Loches, que ne firent pas pour elle les rois très-chrétiens et les princes du sang royal qui passèrent souvent à Loches et y séjournèrent quelque temps?

Le 4 octobre 1261, la ville de Loches eut l'honneur de recevoir dans ses murs le fils de Blanche de Castille, le roi de France saint Louis. Le pieux monarque voulut payer le tribut de ses hommages à la Mère de Dieu en son église royale du château, et nous pouvons croire qu'il vénéra la ceinture de la sainte Vierge avec la ferveur et la dévotion d'un saint. C'est probablement à cette époque que le vertueux roi fit à l'église Notre-Dame la rente annuelle de deux livres tournois, affectée sur le domaine, pour un annuaire de sa mère, inscrite dans les archives du Chapitre.

Après saint Louis, l'église du château fut visitée par Philippe-le-Bel, son indigne petit-fils; par Jean II, si malheureux dans ses guerres avec les Anglais, dont il devint le prisonnier; par Charles VII, qui résida assez longtemps à Loches; par Louis XI, si dévôt à Marie, et qui, pour la faire honorer de tous ses sujets, ordonna de sonner chaque jour l'Angelus le matin, à midi et au soir, dans toute l'étendue de son royaume; par Charles VIII, Louis XII et la reine Anne, duchesse de Bretagne. François 1er et son rival Charles-Quint, empereur d'Allemagne, Henri II et Catherine de Médicis, sa femme, Charles IX et Henri III, quand il n'était encore que duc d'Anjou, passèrent quelque temps au château royal de Loches, entendirent la messe dans son église collégiale et usèrent du droit que leur donnait leur naissance ou leur rang pour faire exposer à leur vénération la ceinture de la Mère de Dieu.

D'après le Cartulaire de l'église collégiale, voici la réception faite par les chanoines de Notre-Dame au dauphin Charles (depuis Charles VII), les 5 et 6 novembre1418 : a Le samedi cinq novembre 4418, sur les quatre heures de l'après-midi, le seigneur Charles, dauphin de Vienne et duc de Touraine, fils unique de notre roi, vint pour la première fois à son château de Loches, accompagné d'une suite nombreuse.

« Voulant recevoir dignement le dauphin, en sa qualité d'abbé de notre église, et remplir ainsi notre devoir, après en avoir délibéré entre nous, suivant les antiques statuts de notre église, nous nous sommes rendus processionnellement, en chape de soie, avec la croix, le livre des évangiles et l'eau bénite, au-devant du prince jusqu'aux barrières situées devant la porte du château.

« Après une courte attente, le dauphin arriva; le prieur lui présenta la croix et le livre des évangiles, qu'il baisa avec une grande dévotion et révérence, mais comme l'heure était avancée, ledit seigneur ne s'arrêta pas à l'église.

« Le lendemain matin, à huit heures, nous nous rendîmes sous le porche de notre église, dans le même ordre que la veille; le prieur portait la sainte croix dans ses mains. A l'arrivée du dauphin, le prieur lui donna l'eau bénite, lui fit baiser la croix, puis se mettant à genoux, il lui exposa le cérémonial avec lequel nous allions le recevoir comme abbé de cette église. Au nom du Chapitre et pour l'honneur de Dieu et de la susdite église, le prieur supplia le prince d'observer et d'accomplir les statuts de l'église, dans la cérémonie de sa réception comme notre abbé. Ledit seigneur répondit avec bienveillance qu'il était prêt à observer ces statuts. Alors le prieur mit sur les épaules du prince d'abord le surplis, ensuite une chape de soie, et sur sa tête le bonnet ecclésiastique.

« Puis au milieu des chants du choeur, au son de l'orgue, au bruit des cloches, le duc, notre abbé, entouré d'un grand nombre de seigneurs qui composaient sa suite, fit son entrée solennelle dans notre église, et entendit avec dévotion la grand'messe, dans le lieu qu'on lui avait préparé.

« Quand la messe fut terminée, le dauphin vénéra et baisa la ceinture de la bienheureuse vierge Marie[5].»

A partir de Charles IX, les rois et les princes ne vinrent plus à Loches aussi fréquemment que par le passé; toutefois les chroniques mentionnent que le 14 décembre 1700, le duc d'Anjou, petit-fils de Louis XIV, passa dans cette ville en allant prendre possession du trône d'Espagne; qu'il s'y arrêta avec une suite nombreuse, que le lendemain de leur arrivée à Loches, le roi et les princes qui l'accompagnaient entendirent la messe à l'église collégiale, et qu'après la messe les chanoines leur montrèrent la ceinture de la sainte Vierge.

Les archives de l'ancien chapitre nous ont appris que Philippe-le-Bel ratifia par lettres-patentes les privilèges et immunités dont jouissait la collégiale; que Jean II, encore prince royal, donna à l'église Notre-Dame 60 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle, pour la fondation d'une messe, dite du roi, et d'un service des morts pour lui, les rois et les ducs ses prédécesseurs. Quand il fut parvenu à la couronne, il confirma ce don, en 13a0. La messe du roi était dite chaque lundi par un chanoine; après cette messe, il était distribué 13 sous à chaque chanoine assistant et 8 sous à chaque chapelain.

Charles VI, Charles VII, Louis XI, Charles VIII, Louis XII, François Ier, Henri II, François II, Henri III, Henri IV et Louis XIV confirmèrent aussi par lettres patentes ces mêmes privilèges et immunités. Parmi ces princes, quelques-uns ne se contentèrent pas d'une simple approbation, ils voulurent eux-mêmes donner à l'église collégiale des marques royales de leur munificence et de leur piété.

Charles VII témoigna constamment une affection particulière pour Loches et la collégiale de cette ville; il voulut même que ses chanoines ne pussent être mis en cause devant aucuns juges que ceux du présidial de Tours. Quelques années après, il accorda encore au chapitre le privilège de garde gardienne, tant pour ses membres que pour ses familiers, hommes et femmes, et autres serviteurs. Ce privilège consistait en ce que la connaissance des causes de ceux qui en jouissaient était attribuée aux juges royaux, avec exemption de la juridiction des seigneurs.

Les chanoines de Loches déclinèrent la juridiction du présidial de Tours par une supplique qu'ils présentèrent à Charles VII : ce monarque leur accorda le privilège d'avoir leurs causes commises au Parlement, tant en demande qu'en défense. Ce privilège leur fut accordé aux charges et conditions de faire annuellement deux services solennels pour lui et ses prédécesseurs, l'un le lendemain de la mi-août, et l'autre le lendemain de la fête de saint Hermeland. Ces services se nommaient messes des privilèges.

Louis XI donna de son côté à l'église collégiale une somme de 6,000 livres.

Enfin François Ier ajouta encore aux dons de ses prédécesseurs.

Outre l'exemption des tailles et autres subsides dont jouissaient l'huissier portant le dragon aux processions et ses enfants, le monarque stipula la même faveur à l'égard du valet chargé de faire les communes affaires de l'église, et des deux charpentiers des moulins banaux et des moulins de Corbery[6]. Cette exemption de tailles fut aussi étendue aux bâtonniers du chapitre, en quelque endroit qu'ils fissent leur résidence.

Parmi les domaines seigneuriaux qui appartenaient au chapitre de Loches, nous devons mentionner: le fief du Chapitre, à Nouans; le fief de la Lardière, à Saint-Senoch; le fief de Rondeaux, à Saint-Jean-sur-Indre; le fief de Brouillart, à Genillé; le fief du Chapitre, à Francueil, qui fut vendu en 1515 moyennant cent livres, à Thomas Bohier, seigneur de Chenonceau ; etc., etc. Les fiefs de la Lande et de la Follaine, à Azay-sur-Indre, relevaient à foi et hommage du Chapitre de Loches.

Une femme célèbre dans l'histoire par son patriotisme, et, il faut le dire, par le triste rang qu'elle occupait à la cour de Charles VII, Agnès Sorel, qui habita longtemps le château de Loches, et qui, nous l'espérons pour elle, racheta les fautes de sa vie par sa charité envers les pauvres et par sa mort chrétienne, fit présent à la collégiale d'une croix d'or destinée à renfermer le morceau de la vraie Croix donné à Notre-Dame par Foulques Nerra.

Les archives du Chapitre mentionnent aussi le don, fait par Agnès, d'une statue d'argent doré de sainte Marie-Madeleine, autour de laquelle était écrit: « En l'honneur et révérence de sainte Marie-Madeleine, noble damoiselle Mademoiselle de Beauté a donné cest image en ceste église du chasteau de Loches, auquel image est enfermée une coste et des cheveux de la dicte sainte, l'an 1444. »

Elle donna encore un bénitier d'argent, et plus tard, en reconnaissance de ce que les chanoines avaient acquiescé à son désir d'être inhumée dans leur église, elle fit à Notre-Dame un dernier présent de 2,000 écus d'or.

Voici comment un vieux chroniqueur, Alain Chartier, raconte les derniers moments d'Agnès Sorel, atteinte subitement d'un mal qui la conduisit en six heures au tombeau : « Elle eut moult belle contrition et repentance de ses péchés, et lui souvenoit souvent de Marie Égyptienne qui fut grand'Pl'cheresse, et invoquoit Dieu dévotement et la vierge Marie à son aide, et comme vraye catholique, après la réception de ses sacrements, demanda ses heures pour dire les vers de saint Bernard qu'elle avait escript de sa propre main, puis trespassa. »

Le corps d'Agnès fut inhumé dans le choeur de la collégiale.

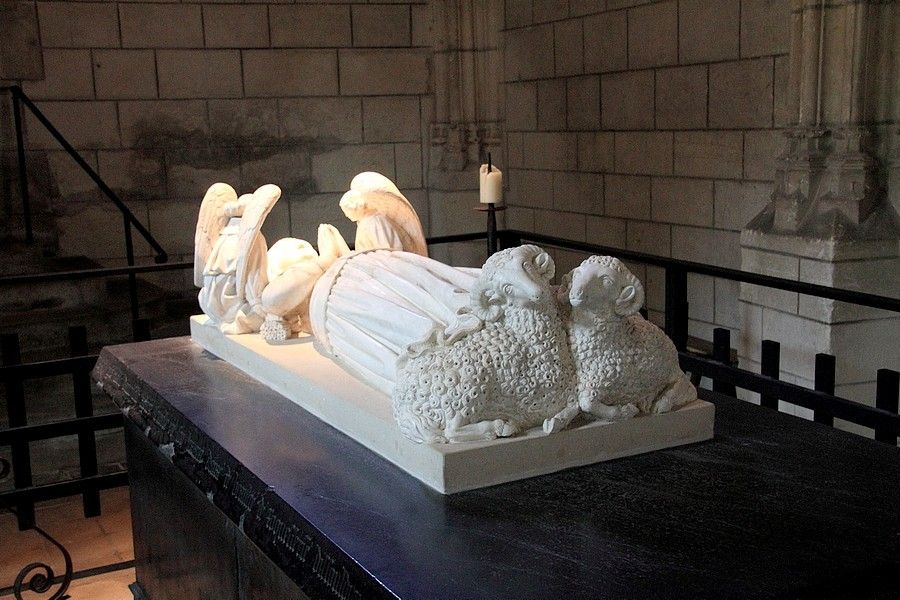

Son tombeau en marbre noir était élevé au milieu de cette partie de l'église; il avait 2 mètres 67 centimètres de long, sur 1 mètre de large et 83 centimètres de hauteur. Sur la table était la statue d'Agnès, représentée couchée, les mains jointes, la tête appuyée sur un oreiller, le tout en marbre; on voyait de chaque côté un ange, placés l'un et l'autre derrière une couronne ducale taillée à cinq faces et creusée pour recevoir la partie supérieure de la tête de la statue d'Agnès; à ses pieds étaient deux agneaux, symbole de la douceur de son caractère [7].

Entre toutes les inscriptions gravées sur le monument funèbre on lisait celle-ci: « Cy-git noble damoiselle Agnès Seurelle, en son vivant dame de Beautté, de Roquesserieu, d'Issouldun, et de Vernon-sur-Seine, piteuse envers toutes gens et qui largement donnoit de ses biens aux églises et aux pauvres; laquelle trespassa le neuvième jour de février, l'an de grâce mil-quatre-cent-quarante-neuf. Priez Dieu pour l'âme d'elle.Amen.»

Comme ce tombeau gênait beaucoup pour le service du choeur, les chanoines obtinrent de Louis XVI, en 1777, l'autorisation de le faire placer en une autre partie de l'église. Il fut mis dans un des côtés de la nef ; il y resta jusqu'en l'année 1794. A cette époque les révolutionnaires le firent disparaître de l'église; enfin en 1809 un préfet d'Indre-et-Loire, M. Lambert, en entreprit la restauration, et par ses soins il fut placé là où il est aujourd'hui, dans la tour du château de Loches qui porte le nom d'Agnès.

Afin de mettre un peu de suite dans notre récit, nous avons groupé ensemble plusieurs faits qui se rattachaient à l'histoire de Notre-Dame de Loches, sans tenir un compte rigoureux de l'ordre chronologique; nous allons reprendre cet ordre, autant qu'il nous sera possible, pour continuer l'histoire de l'église collégiale, depuis le commencement du XIVe siècle jusqu'à la révolution française...

[1] Chronicon ecclesiae beatae Mariae de Lochis. — Thomas Pactius mourut le 27 avril 1168, d'après l'obituaire de la collégiale de Loches.[2] (1) Guillaume le Breton, Philippidos, lib. VIII.[3] Dufour, Dictionn. de l'arrondissement de Loches.[4] Archives du chapitre.[5] D.Housseau, 3828, 3829.[6] Les quatre moulins et la tour de Corbery avaient été donnés à la collégiale par Thomas Pactius. — Chron. ecclesiæ B. AI. De Lochis.[7] Tablettes chronologiques de la ville de Loches.

/image%2F1006838%2F20240422%2Fob_be39e9_1000027932.jpg)

/image%2F1006838%2F20240422%2Fob_9419a1_1000028351.jpg)

/image%2F1006838%2F20240110%2Fob_1be104_lcl101011401-001.jpg)

/image%2F1006838%2F20231025%2Fob_090c16_picsart-23-10-23-19-43-32-368.jpg)

/image%2F1006838%2F20230923%2Fob_cab313_lupin-opportun-1.jpg)

/image%2F1006838%2F20230913%2Fob_4eb839_lcl101014401.jpg)