LE CHÂTEAU

DE SAINT-GERMAIN EN LAYE PAR

FERDINAND DE LACOMBE.

TROISIÈME ÉDITION.

LE CHÂTEAU DE SAINT-GERMAIN EN LAYE.

I

PRÉLIMINAIRES.

Si le voyageur aborde Saint-Germain en Laye par la station du chemin de fer, ses yeux sont soudainement frappés par une merveille architecturale en voie d'accomplissement.

L'antique demeure de nos rois, sombre et massif édifice, non moins utile par la main des hommes que par l'action du temps, emprunte à une transformation nouvelle tout l'éclat et toute la fraîcheur de sa radieuse jeunesse.

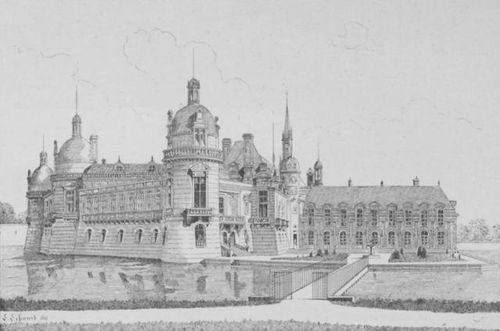

Sous l'intelligente impulsion de l'architecte qui préside à cette riante métamorphose, M. Eugène Millet, les prosaïques pavillons qui flanquaient lourdement les angles du monument s'écroulent sous le marteau pour faire place aux tours légères du XVIe siècle. Les lignes épurées par le style de la Renaissance reprennent leurs formes correctes, et chaque partie du château puise dans cette résurrection l'harmonie du ton ravie à cet ensemble défiguré.

L'oeuvre de François 1erva resplendir, après trois cents ans, dans l'épanouissement de sa beauté première, comme le phénix qui renaît de ses cendres.

Toutefois, le château de Saint-Germain ne reprend pas la destination que lui avait assignée son royal fondateur. Il est voué au culte de la science comme le palais de Versailles, qui l'avoisine, est voué au culte des arts. Pendant que celui-ci fora revivre, par la toile ou le marbre, la série non interrompue de nos gloires et de nos grandeurs nationales, le premier reconstituera nos origines, au moyen des reliques gallo-romaines, que des fouilles persévérantes ou une transmission pieuse et séculaire lui lèguent chaque jour.

Cette pensée était digne d'une ère curieuse de science, digne surtout du prince qui l'a conçue, et qui nous fait connaître lui-même, en un beau langage, l'histoire de nos ancêtres.

Mais là ne s'arrête pas la destination du nouveau musée. En remontant le cours des âges, il rassemble tous les spécimens extraits du diluvium, qui portent l'empreinte de la main de l'homme, depuis l'époque où celui-ci ignorait les métaux, et était réduit à tailler, dans les pierres et dans les ossements des animaux, l'outillage guerrier, industriel ou domestique, nécessaire à sa vie presque sauvage.

Cette collection ouvre la période appelée par les savants l'âge de pierre. Elle est suivie des collections de l'âge de bronze et de l'âge de fer, qui auront pour but de jeter la lumière sur l'enfance des sociétés et les débuts de la civilisation humaine.

Par ses souvenirs, par son architecture, le château de Saint-Germain méritait de survivre à ses splendeurs passées, et d'y survivre noblement. Il compte, en effet, dans les séjours historiques de nos souverains, des titres plus anciens que le Louvre, Versailles ou les Tuileries. Des générations de rois l'ont traversé en y laissant des traces ineffaçables. Les uns l'ont consacré par leur naissance, les autres par leur mort, et tous y ont consommé de grands actes politiques. Enfin, quand il fut délaissé pour les magnificences de Versailles, il ne cessa point pour cela d'abriter des têtes royales. Un monarque découronné, Jacques II, y rencontra une hospitalité digne du trône, et les destinées de l'Angleterre y furent agitées après les destinées de la France.

II

LE PREMIER CHÂTEAU.

Selon quelques auteurs, la monarchie dut à Louis le Gros les loisirs de sa villégiature de Saint-Germain.

C'était vers l'an 1122. Mais l'histoire n'affirme pas que la beauté du site et la richesse des ombrages aient été les uniques motifs qui déterminèrent ce prince à y construire un château. Alors, les temps n'étaient pas bons pour le roi de France. Quand il avait lutté en vaillant chevalier contre les turbulents voisins qui enserraient le modeste héritage de la couronne il lui fallait courir sus à ses propres vassaux qui rançonnaient les villages, et détroussaient les marchands aux portes mêmes de Paris, ni plus ni moins que des héros de la Calabre. Le plus redoutable de ces coupeurs de bourses de haut lignage était le sire de Montlhéry, qui avait établi son repaire dans une tour célèbre, dont les ruines sont encore debout. Un beau jour, Louis le Gros battît le sire et s'annexa la tour. La justice était faite et le jugement bien rendu.

A une époque où le Roi était ainsi contraint de se mettre à la tête de sa police, et d'exécuter ses sentences à coups d’estoc et de taillé, un château fort, édifié sur une éminence, d'où l'on dominait une vaste étendue de terrain aux alentours de la capitale, n'avait rien de superflu pour sa sûreté et pour celle de ses sujets.

Cette villégiature armée devait lui rallier autant d'approbateurs que de partisans. On y trouvait quelque repos dans la solitude des grands bois et loin du bruit des cités ; mais le Roi et sa cour ne s'y amusaient que la main sur la garde de l'épée, à l'abri d'un double cordon de sentinelles et de guetteurs de nuit. Mieux vaut rire derrière une barbacane que de ne pas rire du tout.

Nous serions bien tentés d'offrir à nos lecteurs une description authentique de ce riant séjour hérissé de lances. Nous ne trouvons nulle part de documents certains sur cette construction.

Les écrivains qui ont traité de l'histoire de Saint-Germain en Laye, ne sont pas eux-mêmes d'accord sur le site que cette ville occupait. Les uns veulent que le château originaire ait été construit entre Rueil et le Pecq, à un endroit nommé Charlevanne ; d'autres pensent qu'il a été édifié sur le même emplacement que le château actuel. Cette opinion nous paraît plus plausible, non-seulement à cause de la position dominante sur laquelle il est assis, mais parce qu'un édifice royal, élevé entre Rueil et le Pecq aurait au moins, pendant quelques siècles, conservé des vestiges de ses fondations, et que les chartes les plus anciennes sont muettes sur ce point.

L'œuvre de Louis le Gros intimida de ses fortes murailles, pendant un peu plus de deux cents ans, les perturbateurs de la tranquillité publique. En 1346 -une année funèbre- l’année de la bataille de Crécy et de la prise de Calais, les Anglais remontèrent la Seine en faisant, comme les Normands, le désert devant eux et en semant la désolation sur leur passage. Après avoir incendié Pont-de-l'Arche, Vernon, Mantes, Meulan et Poissy, ils débouchèrent sous les murs de Paris, la torche à la main ; et le prince de Galles, qui faisait ses premières armes infligea le même sort aux villes ou bourgs de Saint-Germain en Laye, de Nanterre, de Rueil, de Boulogne, de Saint-Cloud et Neuilly.

Les murs calcinés du château de Saint-Germain s'écroulèrent dans les larges fossés. Toutefois, la flamme épargna sa chapelle, et deux tours carrées qui flanquaient deux de ses angles.

Restaurateur d'un royaume épuisé par tous les fléaux, Charles V fut aussi le restaurateur de Saint-Germain.

« Moult fit réédifier notablement le chastel de Saint-Germain en Laye », dit la Vénitienne Christine de Pisan, fille de son astrologue, dans l'histoire qu'elle nous a laissée de ce monarque.

Une citadelle, dans une aussi belle position stratégique, était encore moins une précaution de luxe en ce siècle qu'au temps de Louis lu Gros, A la guerre civile, cette fois, au souvenir de la Jacquerie, il faut ajouter la guerre étrangère, la guerre impitoyable de l'Anglais, qui du haut de ses galères, promenait sa convoitise de Cherbourg à Bordeaux. Aussi Charles V ne se contenta-t-il pas de relever Saint-Germain : en même temps qu'il fondait la bibliothèque royale, il dressait entre lui et ses ennemis les remparts de la Bastille.

Ce prince, dit-on, fit raser les derniers restes du château de Saint-Germain, réserva la chapelle et les deux tours encore debout, et fixa sa résidence dans l'une d'elles pendant les travaux de la reconstruction.

Quelle était la structure du nouvel édifice ? Nous tombons encore ici dans l'incertitude. Cependant, nous pouvons accorder quelque créance aux pages d'un manuscrit de la bibliothèque de Saint-Germain, manuscrit légué par un sieur Antoine, porte-arquebuse du roi Louis XIII.

Ce porte-arquebuse était le descendant de serviteurs attachés, d'ancienne date, au service de la couronne, dans le château même. Son témoignage, assis sur une longue tradition, et peut-être sur des documents positifs, n'est pas sans valeur.

Les détails donnés ici par Antoine remontent à une date antérieure à la restauration de Charles V.

« Devant l'incendie, du règne du roy Philippe de Valois, l'an 1346, dit-il, il y avoit fait bâtir une tour très-forte, où il logeoit souvent, revenant de ses conquestes, Le château n'étoit bâty, clans ce temps, qu'en manière de forteresse, n'y ayant aucune cimétrie, avec quelques tours aux angles d'yceluy, entouré d'un large et profond fossé revestu de pierres de taille. Son rempart étoit très-fort, où il y avoit des créneaux meurtriers et abavents, ce qui lui servoit de deffences dans ce temps que la poudre n'étoit pas encore inventée.

« Tout le circuit en étoit bien fermé, n'y ayant que trois ponts-levis pour entrer dont l'un étoit bâty d'une structure très-particulière, en manière d'une grande arcade surbaissée sur toute la longueur du fossé, où l'on passoit même à couvert dans le parc, sans être vu. Ce pont a été démoli quand on a construit le pavillon ou appartement du roy.

« Ce château ou forteresse ayant été diminué, ainsi que je le dis, par cet incendie, étant demeuré ruiné jusqu'au règne du roy Charles cinq, dit le Sage, vers l'an 1368, ayant vu que la situation de ce château étoit très-belle et fort avantageuse, tant pour une forteresse que pour une maison de plaisance, prit la résolution de le rebâtir Burles anciens fondements, et d'y ajouter encore quelques logements pour y pouvoir loger dans les saisons de l'année, c'est ce qui a fait croire à plusieurs historiens que c'est le roy Charles cinq qui a fait jeter les premiers fondements de ce château, n'ayant pas pénétré jusqu'à la source de son antiquité, de plus de deux cents ans devant le roy Charles cinq. »

Murailles épaisses et larges fossés, où clapotait l'eau ; tourelles pointues, et ponts-levis discrets, fenêtres étroites à vitraux plombés, portes ogivales, pignons ardoisés, remparts crénelés, au sommet desquels apparaissent le cimier d'un casque et la pointe d'une pertuisane ; aspect sombre et plein de défiance, tout ce qui constitue le château moyen-âge, dont tant de vestiges subsistent encore pour nous enseigner le passé tout ; en un mot, peut offrir une idée assez exacte du séjour de plaisance de nos rois, jusqu'au moment où François Ier ceignit la couronne.

Pour compléter cette physionomie, restituons au château de Saint-Germain la vaste forêt au milieu de laquelle il surgissait, et ses abords sauvages, et sa masse imposante en un tel site, et son beffroi qui sonnait tes heures lentes dans le silence de la solitude.

Mais le monarque apparaît-il en ces lieux, secouant les ennuis de son Louvre, ou les soucis du gouvernement, nous assistons alors au réveil magique de la Belle aux bois dormant.

L'habitation féodale prend une âme. Les ponts-levis s'abaissent au passage des pourpoints dorés, des destriers et des palefrois. Les gentils pages, les écuyers à la livrée du roi sillonnent la cour d'honneur, et le trèfle de l'ogive s'illumine à la clarté des feux du soir.

Au dehors, le solde la forêt retentit sous les joyeuses chevauchées. C'est l'heure des jeux et des ris, des chants de guerre et des passes d'armes galantes sur la pelouse où flotte l’écharpe brodée par les jouvencelles. C'est l'heure du vol du faucon, des aboiements de la meute ; c'est celle où le cor du châtelain annonce aux riverains de la Seine les ébats de la chasse royale.

Ah ! les mâles amusements que ceux où la suprême ambition de la jeune noblesse consistait à remporter devant les dames les prix de l'adresse et delà valeur, et faire assaut de courtoisie.

III

CONJECTURES ISSUES DE DÉCOUVERTES RÉCENTES.

François 1er fit de Saint-Germain sa résidence favorite. Toutefois une forteresse si bien armée en guerre ne pouvait charmer longtemps un prince qui se proclamait le protecteur des lettres et des arts, et qui attirait les femmes à Sa cour pour soumettre et civiliser les farouches vassaux dont le pouvoir trop indépendant gênait l'exercice de la puissance souveraine.

A sa voix accourait cette brillante émigration italienne à la tête de laquelle marchaient le Primatice et Léonard de Vinci. C'est en empruntant à l'art italien ce qui convenait au sol gaulois, et en le fusionnant avec l'art français, que le Roi restaura ou reconstruisit Saint-Germain, le Louvre, Fontainebleau.

Des sombres murailles du château de Saint-Germain devait sortir la plus brillante des transformations.

Il fallait bien enchanter le séjour où l'on convoquait ces nombreux et hauts seigneurs loin du manoir féodal, et où l'on allait façonner cette cour et la rendre par degrés la plus chevaleresque, là plus aimable, la plus galante du monde.

Quel architecte eut la charge de ces enchantements?

Les historiens de Saint-Germain[1] ne prononcent pas son nom. Ils attribuent la direction générale des ouvrages à un seigneur Villeroi, qui ne pouvait être qu'un intendant des bâtiments do la couronne et non le maître de l'oeuvre.

Androuët du Cerceau, l'habile constructeur du pont Neuf sous Henri III et continuateur du Louvre sous Henri IV, nous a transmis, avec les dessins exacts du château de Saint-Germain produit de la Renaissance, quelques détails curieux sur sa réédification.

Dans son ouvrage intitulé les Excellents bâtiments de France, ouvrage magistral dédié à Catherine de Médicis, il raconte que « le roi François Ier y estoit si ententif qu'on ne peut presque pas dire qu'aultre que lui en fut l'architecte. »

Les affaires du royaume cependant sont choses compliquées, etjî1est permis de croire que ce prince, malgré son goût pour les arts et pour le château de Saint-Germain, n'en suivit pas les travaux pas à pas et qu'il se fit seconder par un de ses architectes en demeurant le Deus ex machina. Il en avait attiré quelques-uns d'Italie et des meilleurs, tels que le Florentin Serlio, à qui l'on doit la tour ovale du palais de Fontainebleau. Pierre Lescot et Jean Goujon étaient ses contemporains, et, sous son règne, le cardinal Du Bellay rappela de la Péninsule Philibert Delorme, qui attacha son nom aux Tuileries.

Félibien, qui publia en 1687 la vie des plus célèbres, architectes de son temps, dit que Serlio travailla au château de Saint-Germain, et nous sommes assez porté à penser qu'il en fut le principal architecte.

Le goût italien qui prédomine dans les constructions corrobore cette opinion. Félibien en tire cette déduction que « les Italiens n'y étaient pas plus savants que les Français ».

On eut la bizarre idée de donner au monument la forme d'un pentagone allongé et fort irrégulier.

« La cour n'est ni carrée, ni ronde, ni ovale, dit le manuscrit d'Antoine, mais elle est remarquable en ce sens que dans ycelle, il peut y avoir en quelque temps et à quelque heure du jour que ce soit de l'ombre et du soleil. »

Cette forme provoqua bien des commentaires. On y a voulu trouver la figure d'Un D gothique, comme un galant souvenir de Diane de Poitiers, version inadmissible, car ce n'est pas le coeur de François Ier, mais celui de son fils, Henri II, que la belle Diane captiva. Un motif plus plausible trouverait satisfaction dans le désir de multiplier les points de vue en multipliant les façades ou dans la nécessité de bâtir sur des fondations antérieures.

Ici, plusieurs avis sont en présence. Des historiens prétendent que François Ier termina les constructions inachevées de Charles V et qu'il éleva les façades d'un étage.

Androuët du Cerceau ne partage point cette manière de voir. « François Ier, dit-il, fit abattre le vieil bâtiment sans toucher néanmoins aux fondements sur lesquels il fit redresser le tout, comme on le voit aujourd'hui, et sans changer ledit fondement, ainsi qu'on peut le voir par le tour d'une assez étrange quadrature. »

Donc, d'une part, une notable partie des bâtiments eût été conservée ; de l'autre, on eût fait table rase et suivi dans la nouvelle construction le périmètre des premières fondations, étrange quadrature.

Or, la restauration qui s'opère en ce moment, les travaux consciencieux et les fouilles qu'elle nécessite, ont amené des découvertes qui contredisent ces assertions. Ces travaux sont loin d'être achevés, leur continuation jettera sans doute encore quelque lumière sur la question, mais l'état dans lequel elle se présente aujourd'hui peut se résumer en ces termes : François Ier n'a pas achevé l'oeuvre de Charles V, il ne l'a pas rasée complètement, il ne l'a pas relevée sur ses anciennes fondations.

Antoine, le porte-arquebuse, approche davantage de la vérité.

« Ce bâtiment, dit-il, fut élevé en peu de temps dans toute son étendue de la hauteur qu'il est à présent d'une tour ancienne restée, où est maintenant posée une guérite en plomb. »

En démolissant le pavillon nord-ouest, un des appendices bâti par Louis XIV et dont il est question plus loin, M. E. Millet a rencontré cette tour carrée de l'époque de Charles V, l'ancien donjon probablement, qu'il a remise au jour avec les modification qu'y avait apportées l'architecte do François Ier. Les murailles sont complètes. Elles ont 2m,50 d'épaisseur dans leur partie inférieure, c'est-à-dire jusqu'à la plus haute des deux balustrades, et 1 mètre seulement dans leur partie supérieure, dont le pourtour est d'autant plus étroit.

L'origine de ce vestige de l'antique forteresse est facilement reconnaissable à la nature de sa pierre, au revêtement extérieur, à la façon de l'ouvrier, à la coloration et à la dégradation que les matériaux doivent à leur âge.

Les parois ont conservé dans leurs bandeaux la trace des divers étages. Le dernier de ceux-ci se termine par une voûte également de l'époque de Charles V.

Sa belle forme, ses nervures hardies annoncent nettement l'architecture du XIVe siècle.

Mais voici sur cette authenticité des indices plus décisifs encore. M. E. Millet a découvert, au sommet de la tour, un créneau du même siècle, qui doit sa conservation à une circonstance assez heureuse. Au temps éloigné où y fut érigé le premier campanile, on avait appuyé la cage de l'horloge contre le mur dans lequel est taillé ce créneau. Dans ce but, on l'avait simplement bouché avec quelques pierres cimentées, en sorte que lorsque les autres créneaux furent remplacés par des balustres, celui-ci échappa à la transformation. Il est aujourd'hui rendu à sa forme primitive.

Sous les créneaux courait une corniche restée en assez bon état de conservation. Un peu plus bas s'ouvre une fenêtre de la même date et dont la destination était de mettre en communication les défenseurs delà tour dans les étages supérieurs. Enfin, on a reconnu les traces, des barbacanes qui battaient la courtine.

Des signes de reconnaissance aussi prononcés ne sauraient tromper l'oeil d'un archéologue un peu exercé. Ils ont été respectés au double titre de souvenir précieux et d'enseignement architectural.

Ils suffisent pour reconstituer dans la pensée du visiteur, l'aspect défensif de la tour, Elle surmontait de deux étages le mur crénelé qui enserrait l'édifice. Le premier de ces étages, dans lequel s'ouvraient des meurtrières, était abrité par un toit sous lequel les défenseurs échappaient à l'oeil de l'assaillant. Le deuxième, percé de créneaux, au nombre desquels comptait celui qui existe encore, était couronné par un toit pointu en forme de pyramide.

Ainsi, l'oeuvre de Charles V n'a pas péri tout entière.

Elle survit dans une tour qui dresse avec orgueil ses murs régénérés. Elle survit encore dans des vestiges souterrains devenus, par suite des fouilles récentes, des indices du plus haut intérêt pour l'archéologie.

Sous la tour que nous venons de décrire est creusée une cave qui communique avec une salle basse à parois épaisses, prolongée sous la cour du château de seize mètres environ. A l'un de ses angles sont restées intactes la base d'une tourelle et six marches évidemment destinées à communiquer avec les étages supérieurs et non point avec le sol de la cour. Un peu plus loin se dessine un escalier dont la voûte rampante, composée d'arcs superposés, existe encore. Les murs de cette salle indiquent la direction d'une construction antérieure qui reposait sur leurs vastes bases ; ils sont perpendiculaires à la façade ouest, du château, celle qui regarde l'église paroissiale, et forment un angle de 25 degrés à peu près avec la façade du nord tournée vers le parterre.

En 1864, on creusa le sol pour la pose de contreforts intérieurs à partir de l'escalier conduisant à la tour de Charles V, ainsi que pour la reprise d'un autre contre-fort sur la cour. Pendant la durée de ce travail, M. Millet rencontra deux murs du XIVe siècle, identiques par leurs matériaux à ceux de la salle basse, dans une direction exactement parallèle à ceux-ci et distants entre eux de cinq mètres. Quel usage peut-on assigner à ces murailles si elles ne sont des débris bien accentués de l'escarpe et de la contrescarpe qui bordaient le bâtiment assis sur la maçonnerie de la salle basse ?

Le 3 janvier 1865, en opérant d'autres fouilles pour augmenter l'épaisseur d'un mur de refend, à l'est de l'escalier d'honneur et à l’extrémité de la façade du nord, la pioche mit à découvert deux autres pans de muraille d'une longueur de §ix mètres environ, parallèles aux premiers et de même construction. L'un de ces pans est pourvu d'un éperon carré très-saillant qui plongeait probablement dans le fossé.

Ces vestiges se rattachent suivant toute apparence à ceux qui furent mis au jour l'année précédente. Ils n'en sont pas toutefois le prolongement direct. Ils indiquent Un retour destiné peut-être à élargir ce côté de l'enceinte et à en augmenter les points de défense, sans enlever à l'ensemble de la face du nord la direction perpendiculaire suivant laquelle elle atteignait la face de l'ouest.

Si l'on considère en outre, dans ces débris souterrains, leur parallélisme, d'une part, avec ceux des murs de la tour carrée dont ils sont comme une suite, d'autre part, avec les grands côtés de la chapelle, la portion la plus, ancienne de l'édifice, on peut en conclure que la construction antérieure à l'œuvre de François Ier affectait une forme rectangulaire. C'était la figure habituelle des forteresses du temps.

Trois côtés du rectangle sont nettement dessinés par la chapelle, la façade de l'ouest restée sur les fondations primitives et les murs souterrains.

La direction des lignes de la tour carrée corrobore cette opinion.

Le quatrième côté, eu égard aux derniers pans de mur signalés, a dû être l'objet d'une modification qui enlevait au quadrilatère sa régularité. Cette donnée est encore obscure. Androuët du Cerceau, en attestant que François Ier renversa le vieux château-fort jusque dans ses fondements, n'a certes pas compris la chapelle dans cette exécution. Un architecte de son mérite ne pouvait se méprendre sur l'antiquité de sa construction, due suivant toute probabilité, à saint Louis, à une date antérieure même à l'édification de la Sainte-Chapelle de Paris.

La chapelle du château de Saint-Germain, gracieuse d'aspect, appartient au style ogival le plus pur. Son origine est écrite dans les nervures qui marquent les arêtes de sa voûte hardie, dans ses colonnettes à faisceaux, dans ses fenêtres gothiques d'une structure artistique et savante. Elle mesure 24 mètres de long sur 10 de large.

Elle ne porte cependant pas l'empreinte du créateur de la Sainte-Chapelle, Pierre de Montreuil. La conformité qu'elle offre, en certains points, avec les monuments gothiques de la Bourgogne et de la Champagne, semble indiquer qu'elle fut érigée d'après les plans d'un architecte appartenant à l'une ou à l'autre de ces provinces. Cette hypothèse repose sur les dessins des passages inférieurs qui la pourtournent dans l'intérieur des piles, au-dessus de l'arcature basse et sur celui des chéneaux dont le dessous est apparenta l'intérieur.

Elle présente, en outre, un fait unique ou du moins sans analogie connue dans la construction gothique.

Ses fenêtres sont rectangulaires au lieu d'être ogivales dans leur partie supérieure, de manière à laisser tout l'intervalle entre les contreforts totalement à jour, sans rien enlever à l'édifice de son caractère architectural. Les contre-forts et les arcs intérieurs qui supportent à eux seuls la toiture et les voûtes affirment le motif bourguignon.

La position de la chapelle a fait naître une nouvelle conjecture dans l'esprit de M. E. Millet, relativement à la forme pentagonale du château.

Dans l'axe de l'abside était percée la croisée principale obstruée sous Louis XIV pour l'édification d'un pavillon. Ne peut-on supposer que l'architecte delà Renaissance, afin de respecter cette fenêtre, a continué le bâtiment du sud suivant une direction oblique et imprimé cette direction à l'aile qui lui est opposée ?

Il n'avait eu garde, en effet, d'engager l'abside dans ce bâtiment, mais deux petites travées seulement pour faire le raccord, de manière à permettre à la lumière de descendre sur le choeur.

Si tel ne fut pas le motif de l'obliquité de deux ailes par rapport à la façade de l'ouest, ce fui du moins une idée heureuse que la conservation de la croisée de l'abside.

Les architectes du moyen-âge, qui joignaient au sentiment de l'art le sentiment religieux, n'eussent jamais songé à sa suppression. Jamais ils n'eussent imaginé ces autels à la romaine surchargés d'ornements, qui montent à la voûte en laissant l'abside dans l'obscurité.

Il leur paraissait plus poétique et plus digne de la majesté du sanctuaire que le soleil levant dorât l'autel de ses premiers rayons. Ce resplendissement de l'aurore à travers les vitraux gothiques, ce lever de l'astre du jour, source dévie et de lumière, inondant de ses feux naissants la table du sacrifice, jetaient dans l'âme du fidèle une sorte de pieux ravissement et lui inspiraient une pensée de gratitude pour les bienfaits du Créateur.

[1] Antoine Abel Goujon, Rolot et de Sivry.

IV

LA RENAISSANCE.

En résumé, François Ier, qui voit dans la magnificence du site de Saint-Germain et dans l'opulence de sa futaie giboyeuse tous les charmes d'une retraite royale, se décide à réédifier la résidence de ses prédécesseurs.

Mais il ne faut pas regarder cette entreprise comme un caprice de son omnipotence. Elle lui est inspirée par des sentiments et des mobiles plus relevés, par le goût des belles choses ; par l'ambition de doter ; le royaume de monuments conformes à l'esprit nouveau et par la nécessité de pousser l'humanité dans la voie du progrès sans lequel les générations s'immobilisent et s'atrophient, mobiles et sentiments qui se manifestent aujourd'hui sur le trône par les plus éclatants résultats.

Les premiers artistes, du monde vont concourir à cette transformation. Quand des architectes comme Philibert : Delorme, Pierre Lescot, Jean Bullant et Serlio auront agrandi ou relevé les demeures royales, que les pinceaux du Primatice, d'André del Sarto, de Léonard de Vinci, en auront décoré les lambris d'œuvres immortelles, que Jean Goujon y aura fait revivre le marbre, quand Bernard Palissy les aura revêtus de ses riches émaux, le Roi poëte et chevalier y réunira la cour la plus brillante du monde et se fera un titre de gloire d'y donner l'hospitalité aux savants et aux érudits de son temps, Jean Lascaris, Michel Bruto, Alamani, Clément Marot, Ronsard, Budé et peut-être Érasme et Thomas Morus.

Le château de Saint-Germain était une forteresse quadrangulaire. François Ier jette à terre ses murs crénelés, mais respecte le donjon de Charles V et la chapelle de Louis IX, et donne à la nouvelle construction une forme pentagonale.

Sur le côté de l'ouest, dont il conserve les fondations, il élève une magnifique galerie qui répond à des besoins nouveaux, c'est la salle des fêtes et des spectacles de la Cour, — cent quarante-et-un pieds de long sur quarante de large, —c'est sans contredit la plus belle et la plus remarquable du royaume.

Sa façade est encore debout. Les briques dont elle est composée ont été masquées depuis, à une époque difficile à préciser, d'un enduit qui simule la pierre de taille. Elle surpasse en hauteur les murs du premier château, ce qui a fait dire à quelques écrivains que François Ier avait élevé d'un, étage la construction de Charles V. Celte disposition a engagé le donjon dans l'enceinte exhaussée, il est donc impossible à l'architecte actuel, en raison de la surélévation, de rendre à cet antique souvenir sa physionomie primitive.

La salle des fêtes, qu'on appelait aussi la salle de Mars est ornée d'une cheminée monumentale du XVIe siècle, de pierres et de briques rouges en parfait état de conservation. Les armés de France et la Salamandre, sculptées au-dessus du manteau, constatent l'authenticité de son Origine.

Par une erreur inexplicable, les fleurs de lys, deux et une sur l'écu de Francs, ont été dessinées une et deux sur cette cheminée par le ciseau de l'artiste.

La nécessité de cette vaste galerie fit malheureusement sacrifier la face ouest de la chapelle, contre laquelle elle fut adossée.

Voici comment ce détail vient de se révéler. En sondant cette face, l'architecte a trouvé sous la maçonnerie une admirable rosace, découpée à jour et du même style que les fenêtres.

Le sol de la cour fut exhaussé, mais, pour respecter le vaisseau de la chapelle, dont le dallage n'avait plus le même niveau, on dut y pratiquer sept marches.

Une grande partie des détails trahit une direction italienne dans les constructions et un parti pris du monarque de créer un spécimen d'architecture dont il avait trouvé le modèle au-delà des Alpes.

A l'intérieur de la cour, les murailles s'élèvent en arcs superposés et non dépourvus d'élégance. Des tourelles qui existent encore furent établies aux angles rentrants pour le service des étages.

« Le bâtiment fut élevé en peu de temps, avons-nous lu dans le manuscrit du porte-arquebuse Antoine. Les travaux en cours d'exécution ont pu confirmer cette assertion. On a reconnu qu'une portion de la cour a été bâtie en pierres de taille et l'autre en briques recouvertes de ciment. Il faut en conclure que, pressé par le temps, l'architecte a manqué de matériaux et que, pour ne point attendre l'arrivée de la pierre, il s'est contenté de briques probablement cuites sur place.

Au dehors se dressait aux angles, à part celui du donjon, une tour ronde surmontée d'une plate-forme de laquelle on pouvait, autant que le permettait la forêt, découvrir le pays environnant et suivre de l'œil la marche d'un ennemi.

L'édifice entier fut couvert d'une terrasse. C'était, en France, le premier exemple d'une telle construction.

Un développement de terrasses de 3,000 mètres environ de superficie pouvait passer, sous notre climat, pour une grande nouveauté.

Il existe encore d'autres dispositions qui ne correspondent point aux habitudes de l'époque. On a eu recours à l'emploi du fer pour maintenir l'écartement des voûtes de l'étage supérieur. Nos architectes n'avaient pas l'usage de cette méthode, qui a eu pour conséquence une certaine déviation dans les contre-forts et dans les galeries supérieures.

On a écrit que dans l'intérieur de la cour étaient scellés quatre médaillons de Bernard Palissy. Ces médaillons, déposés après la Révolution au musée des Petits-Augustins, et qui représentent des sujets allégoriques, font aujourd'hui partie des collections du Louvre. Ils proviennent incontestablement de la décoration de quelque salle du château, mais non de la cour, car ils ne s'adaptent pas aux cadres qui surmontent symétriquement les éperons à-la hauteur de l'appui de l'entre-sol et qui, seuls, eussent pu les recevoir.

Les larges fossés furent conservés. On les traversa sur deux ponts, l'un couvert, à l'angle du bâtiment qui regarde le parterre et la rivière, l'autre exclusivement réservé pour le roi et son cortège, et donnant sur la place actuelle du château. Une petite passerelle, destinée au service, se trouvait près de l'abside de la chapelle.

Une heureuse combinaison de la pierre et delà brique rouge dans les cintres des croisées, dans les pilastres et les frontons imprimait à l'édifice une physionomie méridionale des plus pittoresques. On en ceignit la base d'une ligne de mâchicoulis qui rappelait le moyen-âge et supportait une galerie couverte comme suspendue à ses flancs. On entoura la terrasse d'une balustrade découpée à jour telle qu’un diadème au royal monument. Enfin, sur cet ensemble harmonieux, on jeta à profusion les vases sculptés, les riches gargouilles, les encorbellements et les médaillons dont la ciselure perpétuait les attributs du souverain : chiffres (FF), salamandre et couronne de France.

Du côté de l'occident, une construction spéciale fut destinée aux divers services du château et au logement des troupes de garde.

Androuët du Cerceau, qui contempla cette merveille dans tout son éclat, l'a dessinée avec amour, mais il ne nous en a laissé qu'une assez aride description.

Nous y empruntons ce qui suit : « Les parements, tant en dedans qu'en dehors, sont de brique assez bien accoutrée. En aucuns corps de logis, y a quatre étages. En celui de l'entrée, y en a deux, dont le deuxième est une grande-salle. Les derniers étages sont voultés, chose grandement à considérer à cause delà largeur des membres. Vrai est qu'à chacun montant y a une grosse barre de fer traversant de l'un à l’autre avec gros crampons par dehors tenant lesdites voultes et murailles liées ensemble et fermes. Sur ces voultes et par tout le dessus du circuit du bâtiment est une terrasse de pierres de liais qui fait la couverture, lesquelles portant les unes sur les autres et descendant de degrés en degrés commencent du milieu de la voulte un peu en pente jusqu'à couvrir les murailles. Et est cette terrasse à ce que je crois la première de l'Europe par sa façon et chose digne d'être vue et considérée. » Des divers points de cette terrasse, dont la réputation devint européenne, l'œil plonge dans un horizon merveilleux et infini.

Antoine constate la complaisance que mit la nature à créer le site de Saint-Germain et révèle, à ce sujet, un moyen de télégraphie que l'ingénieuse galanterie pouvait seule imaginer : « Henri IV ayant fait allumer du feu la nuit sur l'un des côtés du haut du château, il fut vu de celui de Montceaux, qui en est éloigné d'environ quinze ou seize lieues, où était pour lors Gabrielle d'Estrées[1]. »

V

APPRÉCIATION SUR LE CHÂTEAU AU XVIe SIÈCLE.

Cet édifice, pour se défendre, ne comptait pas seulement sur ses fossés profonds, sur ses ponts-levis, sur ses tourelles, sur ses mâchicoulis et sa position dominante, il était, avec toutes ses dépendances, entouré d'une enceinte continue, percée de portes monumentales, et l'on regardait au XVIe siècle Saint-Germain en Laye comme une des bonnes forteresses du royaume.

Une carte de l’lsle de France et lieux circonvoisins gravée sous Henri IV, nous fournit la nomenclature exacte des villes fortes de la province à cette époque. Déjà Paris était bien protégé par les canons d'alentour, et voici les places de guerre dont cette cité était environnée dans le rayon le plus rapproché : Saint-Germain, Poissy, Pontoise, Mesnil, Saint- Denis, Lagny, Brie-Comte-Robert, Corbeil, Melun, Chartres, Montlhéry, Monlfort-Amaury et Neauphile. Le discours de l'Entreprise de Saint-Germain, en février 1654[2], entreprise dans laquelle la reine-mère voulut bien découvrir une conspiration, et qui aboutit à la décapitation de la Mole et de Coconnas, mentionne l'importance de cette place et nous fait connaître le personnel exact de sa garnison en cette année.

« Plusieurs, dit l'historien, ne voyoyent aucune apparence en cests entreprise qu'on disoit avoir été dressée par le duc d'Alençon et le roy de Navarre contre le roy, et ce pour diverses raisons. Premièrement, on considéroit la force et l'assiette du château de Sainct-Germain, qui est telle que trente mille hommes ne le sçauroyent prendre sans canons.

» En second lieu, il y avoit des gens de pied tant François que Suysses bien armez, en nombre deplus de quinze cens ; les archez de la garde du roy, sa garde d'Écossois, sa garde ordinaire des Suysses, la garde de la royne-môre, la bonne compagnie de gentilshommes amenés par le duc de Lorraine, ceux du cardinal de Lorraine, des ducs de Guise, d'Aumale

etaullres de ceste maison, tenue ennemie du duc d'Alençon et du roy de Navarre, faisoient nombre en tout de trois mille hommes, outre le demeurant de la cour, composé de gens au commandement de la royne-mère et de ses officiers.

» Qui croira que deux ou trois cents hommes de cheval eussent été si inconsidérés que d'avoir entrepris de venir tuer le roy et la royne sa mère avec leurs conseillers dans un chasteau si fort, si bien gardé et fortifié de gens de guerre, comme, dit-on de seigneurs, gentilhommes et soldats qu'cstoit celui de Sainct-Germain, dans un beau grand bourg ou les maisons valent tant (comme gens de guerre sçavent) contre ceux qui veulent faire invasion ou exécuter entreprise dedans ? »

VI

HENRI IV ET LE CHÂTEAUNEUF.

Ces hautes murailles pourvues de fossés, ces ponts levis qui rappelaient l'ère féodale, n'eurent pour Henri IV que de faibles charmes. Un château-fort lui paraissait plus agréable à prendre qu'à habiter. Celui de Saint-Germain, qui conservait un faux air de citadelle perdue dans les bois avec son double cordon de sentinelles et de mâchicoulis accommodés au stylé de la Renaissance, et sa cour unique, qui guettait un rayon de soleil le matin à l'orient, le soir à l'occident, avait un aspect bien sévère aux yeux d'un souverain vaillant comme Mars, mais pratique avant tout.

Que d'attraits ne présenterait pas au contraire une habitation de plain-pied sur la colline qui commande la Seine, à l'aise dans de vastes cours où circuleraient librement chevaux et carrosses. Quel agrément dans un entourage de fleurs, d'arbustes, de ruisseaux et de cascades qui s'inclineraient en pente douce jusqu'à la rivière !

Comme on respirerait à l'aise au milieu de cet immense horizon. Les tours de Notre-Dame, vibrantes encore du tocsin de la sédition, n'y apparaîtraient que juste comme il convient au dernier plan d'un beau panorama, dans un lointain brumeux.

Quels ébats prendraient les enfants de France sur les tapis verts d'une luxuriante Verdure et sous le ciel des champs, qui n'a rien de commun avec le ciel des cités. Et pour les grands, quel rire de bon aloi dans lécher oubli de la question du jour, qui, en ces temps-là, s'appelait la Ligue, la Réforme, la Faction espagnole ou la Conspiration de Biron !

Ainsi pensait Henri IV, ainsi fut-il fait selon sa volonté.

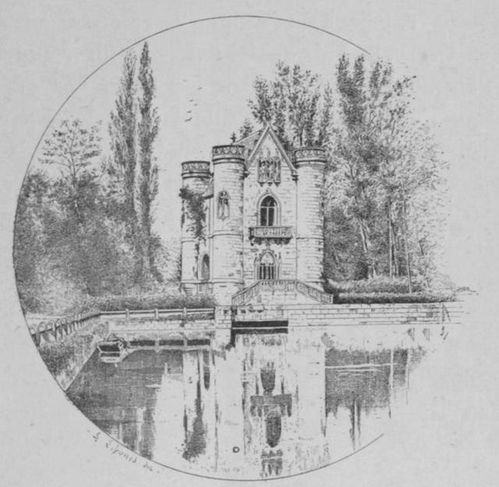

A 400 mètres du château de François Ier s'éleva une nouvelle ligne de beaux bâtiments coupés en leur centre par un portail de douze colonnes de pierres ciselées. Ils circonscrivaient une cour d'honneur hexagonale, et plusieurs autres cours. Deux ailes perpendiculaires à la façade principale s'étendaient jusqu'au point culminant de la colline du Pecq et se terminaient par deux pavillons encore debout et dont l'un, bien connu, conserve le nom de pavillon Henri IV.

Ils étaient soutenus par une terrasse monumentale, garnie de balustrades sculptées. On la quittait par deux rampes en fer à cheval pour se perdre dans des jardins et sur d'autres terrasses échelonnées en gradins jusqu'à la Seine.

Sur le versant de la colline, à la voix du prince, un monde va surgir du néant. Un génie mystérieux préside à l'enfantement d'une œuvre complexe que les contemporains ont célébrée à l'égal de la huitième merveille du monde. Suivant eux, les fabuleux jardins de Babylone ou d'Armide cessent d'être une fiction de la poésie. Ils ont pris un corps, ils existent.

Les mécaniciens les plus consommés de France et d'Italie, les jardiniers, les statuaires, l'art hydraulique, s'y disputent la palme du goût et de l'industrie.

Un président de la généralité de Lyon, Claude de Maçonnis, vient de découvrir le moyen d'élever les eaux au-dessus de leur source. Ce secret, origine de féeriques surprises, sera exploité sur une grande échelle.

Veut-on savoir à quel degré d'enthousiasme montent les récits des écrivains de l’époque ? « Henry quastrième, dit Du Chesne, a fait bâtir un nouveau chasteau sur ceste croupe do montagne pratiquée sur les flancs du rocher, plus proche de la rivière, auquel il n'a rien épargné de ce qui pouvait éclairer sa gloire et relever son honneur au haut poinct.

« L'escalier qui est à l'entrée, où sont gravées les images d'Hercule et d'un iyon, les fontaines, les ruisseaux frais et argentins qui coulent au fond des petits vallons pour rafraîchir les plantes et les fleurs des parterres, et compartiments des jardins, y sont admirables ; mais, sur tout cela, les grottes auxquelles il semble que les plus rares merveilles de la terre, ayant résolu de suborner les sens, enivrer la raison, et peu à peu dérober l'âme de ceux qui les regardent ou entendent, leur font perdre le sentiment, soit de l'oeil, soit de l'ouye. »

Il est vrai que dans une disposition savante de verdure, de fleurs, de grottes et de bassins, toute la mythologie s'agitait sous la force motrice de l'eau.

Les Tritons nageaient, Persée plongeait le dragon dans les ondes, et volait vers Andromède ; les nymphes donnaient des concerts en promenant leurs doigts de marbre sur le clavier d'un orgue, et les oiseaux répondaient à ces accords par leurs chants joyeux. Fidèle aux traditions de la Fable, Orphée faisait vibrer les cordes de sa lyre, et les animaux accouraient à cette mélodie.

Ailleurs, des décors d'un luxe inconnu jusque-là préludaient aux magnificences de l'Opéra, et des troupes d'automates lancées sur la scène offraient aux visiteurs les représentations les plus riantes ou les plus dramatiques.

Ce site enchanté, le plus beau du monde, objet d'envie et d'admiration pour les étrangers, n'était pas le seul mérite du château neuf, ainsi surnommé par opposition à son aîné, le vieux château de François Ier.

A droite et à gauche, sur l'emplacement du boulingrin et des quinconces de marronniers, se développaient, symétriques et fleuris, de vastes jardins, délices du monarque, jardins qui communiquaient de plain-pied dans les appartements. Celui de droite était la promenade favorite de la reine, celui de gauche eut les préférences de Henri IV. Protecteur de l'industrie séricicole, il y avait/ait planter une allée de mûriers blancs, destinés aux vers à soie, dont il se plaisait lui-même à faire l'éducation. D'accord avec Sully sur les sources de la richesse d'un pays, il voulait établir une magnanerie à Saint-Germain.

Ainsi, loin de la discorde et des armés, se reposait le plus populaire de nos rois. Là se passa l'enfance des dauphins, Louis XIII qui fut 'élevé dans ce paradis terrestre, Louis XIV qui y vint au monde.

Les annales du château neuf sont riches en anecdotes.

Le président Fauchet, auteur des Antiquités françaises et gauloises, se recommandait à la sollicitude du monarque.

Comme ce magistrat était pourvu d'une belle tête et d'une belle barbe, Henri IV crut faire assez pour la gloire de l'écrivain, en plaçant son image en bronze dans les jardins de Saint-Germain sous la forme d'un fleuve et en la lui montrant.

Le président avait sans doute éprouvé, comme au temps d'Homère, que la gloire ne nourrit pas l'homme de lettres, il quitta l'hôte royal en lui décochant ce trait de Parthe : »

J'ai trouvé dedans Saint-Germain

De mes longs travaux le salaire.

Le roi de bronze m’a fait faire

Tant il est courtois et humain.

S'il pouvait aussi bien de faim

Me garantir que mon image,

Ah ! Que j'aurais fait bon voyage

J'y retournerais dès demain.

Viens, Salluste, Tacite, et toi

Qui as tant honoré Padoue,

Venez ici faire la moue,

En quelque coin ainsi que moi. »

Bon prince autant qu'homme d'esprit, Henri IV riposta à cette boutade par Une pension de 600 écus et le titre d'historiographe de France.

Encore une aventure ; on ne la lira pas sans intérêt.

Il s'agit d'un incident qui mit en danger les jours de Henri IV et de la reine.

Nous en empruntons le récit à un petit ouvrage sur ce prince : Les amours du grand Alcandre, attribué à mademoiselle de Guise, fille du Balafré et de Catherine de Clèves.

« Il se présenta une occasion qui causa bien du bruit, et véritablement fut étrange. Ce fut que le roi et la reine étant allés à Saint-Germain, leur carrosse, en entrant dans le bac de Neuilly, versa dans la rivière. Ils n'avaient alors avec eux que le duc de Montpensier et la princesse de Conti. Le roi ni le duc de Montpensier ne furent point mouillés, ayant assez à temps sauté par-dessus la portière ; mais les dames burent un peu sans soif et coururent fortune. Quelques jours après, le roi étant allé voir la marquise de Verneuil, elle lui dit combien elle avait été en peine pour lui en cette chute; mais que si elle y eût été, le voyant sauvé, elle n'eût pu s'empêcher de crier : La reine boit.

C'était légèrement impertinent. Le journal de l’Étoile ajoute : « Cet accident guérit le roi d'un grand mal de dents qu'il avait, dont le danger étant passé, il s'en gaussa, disant que jamais il n'y avait trouvé meilleure recette. Au reste, qu'il avait mangé trop salé à dîner, et qu'on avait voulu le faire boire après. »

Cet événement décida la construction d'un pont à Neuilly ; Ce monument no dura que trente-cinq ans et fut remplacé par le magnifique pont que l'on voit aujourd'hui et dont la longueur est de 250 mètres. Il fut inauguré avec solennité par le roi Louis XV, qui le franchit le premier dans sa voiture.

Les splendeurs du château neuf éclairèrent à peine trois règnes ; elles dataient du commencement du XVIIe siècle. En 1660, une des terrasses qui soutenaient les jardins s'écroula, et entraîna dans sa ruine un Mercure monumental de bronze qui trônait, soutenu par quatre dauphins, au centre d'un bassin de marbre jaspé. Ce groupe, originaire de Florence, fut transporté à Versailles.

L'agrandissement du vieux château, par Louis XIV, Versailles ensuite, décidèrent la perte du château neuf.

Abandonné pour d'autres grandeurs, il tomba dans un délabrement complet. L'excès de sa beauté fut une des causes de sa décadence. L'infiltration des eaux destinées à l'ornement de ce gracieux amphithéâtre de terrasses et de jardins le conduisit à un dépérissement précoce.

En 1776, le comte d'Artois, auquel il fut cédé, le fit démolir pour le reconstruire sur de nouveaux plans. Le moment était mal choisi ; on détruisait dors, l'entreprise avorta.

Aujourd'hui il ne reste plus, de l'œuvre de Henri IV, que trois pavillons restaurés, avec quelques vestiges défigurés de ces belles terrasses —la huitième merveille du monde : —sic transit gloria mundi.

VII

LE CHÂTEAU SOUS LOUIS XIV.

Élevé sous les ombrages du château neuf, Louis XIII, y termina ses jours.

Ce prince ne s'occupa du vieux château que pour en modifier la chapelle. Mais ce fut une modification malheureuse et dont l'architecte qui l'exécuta ne dut pu tirer grand honneur.

Au temps de saint Louis, on descendait dans le sanctuaire par une seule marche. Sous François Ier, l'exhaussement du sol environnant obligea d'en construire sept. Cette différence de niveau déplut à Louis XIII. Il établit une communication de plain-pied avec la cour, en élevant le sol de la chapelle, disposition qui troubla l'harmonie générale, altéra les proportions, ce que ne compensait pas l'avantage médiocre d'une entrée plus commode.

M. Millet a déblayé ce dallage pour restituer à l'édifice son développement intérieur. Sous la pierre il a rencontré l'arcature inférieure du monument avec ses colonnettes, les piles qui séparaient les travées, le fleuron-du couronnement du pignon principal et d'autres débris en grand nombre. Ces fragments, contemporains de saint Louis, étaient mélangés avec d'autres fragments de l'époque de François Ier : balustres, gargouilles et couronnes royales. La surélévation exigée par Louis XIII s’était produite au moyen de cette agrégation d'éléments hétérogènes.

Ce prince ne recula pas devant une mutilation plus regrettable encore : ce fut la destruction dos belles croisées rectangulaires semblables à celles de la cour, et illuminées par les feux du midi. Elles furent sacrifiées pour continuer le passage couvert qui contourne le premier étage du château.

Louis XIII orna l'intérieur de la chapelle avec opulence.

Il y construisit une tribune royale, répandit l'or sur les murailles, les revêtit de peintures estimées, dues au pinceau d'Aubin Voüet, et plaça au-dessus du maître-autel la Cène de Nicolas Poussin, devenue une des toiles les plus précieuses du Louvre.

Cette richesse d'ornementation-était-elle de bon goût malgré sa valeur artistique ? N'enlevait-elle pas à l'édifice sacré son caractère, en interrompant la régularité de ses lignes et en déguisant la sévérité de sa forme gothique ? C'est dans cette chapelle que fut baptisé, à l'âge de quatre ans, le dauphin, fils, de Louis XIII. A l'issue de la solennité, ce monarque, dont l'agonie commençait, reçut le jeune prince et lui demanda quel, nom on lui avait donné, — Je m'appelle Louis XIV, dit l'enfant, réponse caractérisque où perce le sentiment exagéré de la puissance, royale qui lui fera dire un jour : «L'État, c’est moi. »

Après la mort de Louis XIII, la reine régente et le jeune roi abandonnèrent Saint-Germain. Le château fut habité par Henriette d'Angleterre, veuve de

Charles Ier, fille infortunée de Henri IV, qui, au Louvre, gardait le lit faute do bois. Comme elle n'avait à Saint-Germain qu'un pied-à-terre, on démeubla les appartements.

Or, six ans plus tard, pendant la Fronde, la Cour fut forcée do s'enfuir à Saint-Germain, et madame de Motteville raconte en ses mémoires que cette invasion brusque et inattendue y fit renchérir la paille. A peine y put-on trouver des logements pour le roi et la reine. On se vit réduit à congédier les pages de lu chambre qu'on ne pouvait loger.

Un jour, Louis XIV, dont la Cour s'augmentait par la création de la maison militaire et celle d'une quantité de charges nouvelles, se trouva trop à l'étroit dans la demeure de ses pères et en ordonna le développement.

Colbert confia cette mission à Mansard, dont la réputation commençait à poindre. Les travaux durèrent de 1675 à 1582, et coûtèrent un million six cent mille livres.

Mieux eût valu, à l'exemple do Fontainebleau, élever un, deuxième château aux côtés de l'ancien, en lui imprimant ou non, le caractère de la première œuvre.

On eût pu encore développer l'édifice au moyen d'ailes symétriques qui eussent embrassé une nouvelle cour du côté de la forêt ; l'espace ne manquait pas : ni l'un ni l'autre de ces projets ne furent adoptés, et l'on se demande comment un architecte auquel la postérité doit tant de belles œuvres, déguisa avec si peu de goût la délicate création de François Ier.

Pour avoir détruit l'originalité du monument sans la remplacer, il faut supposer que Mansard n'eut pas le choix des moyens.

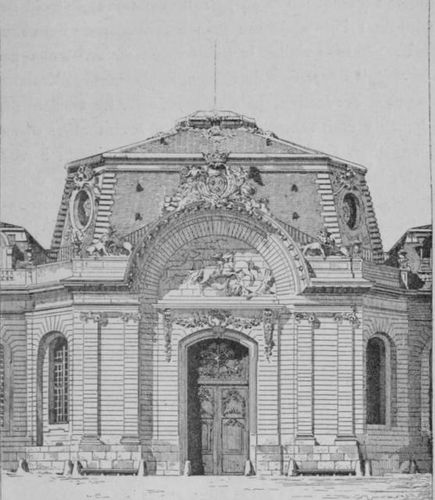

Voici en effet sa décision. Il abattit les élégantes tourelles qui arrondissaient les angles des hautes murailles, à l'exception du donjon, qui resta à peu près intact, et enveloppa ces angles dans cinq énormes pavillons assez, semblables à des bastions. Les façades, si bien découvertes pour ne rien perdre des beautés du site, disparurent en partie sous cette informe maçonnerie qui projetait de grandes ombres sur ses environs et noyait les appartements dans une demi-obscurité.

Il fallut sacrifier, pour arriver à l'intérieur des pavillons, de vastes salles qui leur servirent de vestibules, en sorte que l'espace gagné fut loin d’être considérable. C'est en vain que par la combinaison de la brique et de la pierre on s'efforça d'accommoder ces appendices puînés au style italien du monument primitif, on ne réussit, qu'à dénaturer un ensemble coquet, à l'écraser, sous cette quintuple masse et à rétrécir la perspective dans un arc de cercle borné.

Le passage couvert qui contournait le château disparut pour faire place à un balcon de fer dont les supports seuls sont remarquables par le travail de la serrurerie.

Un écrivain du nom de Lelaboureur, ami de madame de Scudéry, lui raconte dans un opuscule de 1669, intitulé : « Promenade de Saint-Germain en Laye, que depuis deux ans on y a construit par ordre de Colbert un magnifique balcon le long des appartements du roi et de la reine, du côté qui regarde le nord.

« Toute la Cour, dit-il, donne le nom de terrasse à ce balcon, et, en effet, il est assez large pour qu'on l'appelle ainsi. M. Lebrun, avec qui nous avions fait la partie, nous mena d'abord sur cette terrasse. La compagnie fut surprise et charmée d'une vue si accomplie, il n'y eut personne qui ne s'imaginât être transporté dans l'ancienne Assyrie ou dans l'ancienne Egypte par la machine do quelque songe, et se trouvât dans ces jardins suspendus dont on fait tant de bruit. »

Cette fameuse terrasse a disparu dans la reconstruction de la nouvelle façade. Mansard fit élargir et creuser les fossés pour recevoir la maçonnerie do ses pavillons. Les terres qu'on en tira élevèrent le sol d'environ trois pieds du côté du parterre. On les maintint par un mur de soutènement.

Le pont-levis et le pont couvert disparurent.

L'entrée d'honneur en face des bâtiments de service ne présentant pas l'espace suffisant pour la circulation et le développement du cortège royal, une autre porte fut ouverte entre les deux pavillons de la façade de l'est. Des gravures de l'époque y représentent le défilé des carrosses du roi à travers une double haie de Suisses et de Garde-Françaises dont les rangs s'élargissent en éventail. "

Des modifications successives ont altéré la physionomie de cette entrée, que l'on mura alors que le château fut attribué à la justice militaire. Néanmoins on voit encore au-dessus de la porte deux Victoires du XVIIe siècle, soutenant la couronne royale au-dessus de l'écusson de France. Ces deux derniers attributs sont restés inachevé ?

Le pavillon nord-ouest reçut le campanile de l'horloge. Renversé en 1683 par le feu du ciel, il fut rétabli et recouvert en plomb. Ce point culminant fut choisi par Cassini pour ses observations astronomiques.

En même temps que Louis XIV agrandissait ainsi le château, il y créait ou développait les dépendances : le manège, l'hôtel du Maine, le chenil, le jeu de paume, l'orangerie, la surintendance, les écuries et l'hôtel extraordinaire des guerres.

D'après un manuscrit, reproduit dans l'ouvrage de Dulaure sur les environs de Paris, il résulte que, de 1675à 1682, période de transformation du château, on dépensa, tant pour ce monument que pour ses annexes, la somme de 2,700,000 livres.

Un fait assez caractéristique, c'est qu'à peine réparé et modifié, le château fui abandonné par Louis XIV.

Le monarque rêvait d'autres splendeurs, et Versailles sortit d'un marais. Mansard y fut plus heureux qu'à Saint-Germain.

Saint-Simon apprécie en ces termes cette désertion : «Saint-Germain, lieu unique pour rassembler les merveilles de la vue, l'immense plain-pied d'une forêt toute joignante, unique encore par la beauté de ses arbres, de son terrain, do sa situation, l'avantage et la facilité des eaux de source sur celle élévation, les agréments admirables des jardins, les hauteurs des terrasses qui les unes sur les autres pouvaient aisément se conduire dans toute l'étendue qu'on aurait voulu, les charmes et les commodités de la Seine, enfin une ville toute faite et que la position entretenait par elle, môme, le roi l'abandonna pour Versailles, le plus triste et le plus ingrat de tous les lieux. »

En 1689, Jacques II, roi d'Angleterre, vint demander asile au roi de France. C'était une occasion d'utiliser Saint-Germain. On donna pour demeure au roi découronné le château restauré.

Lorsque Mansard réédifiait le vieux château, Lenôtre entreprenait la restauration des jardins. En 1676, il éleva cette admirable terrasse qui commence au pavillon Henri IV et va se perdre dans la forêt en longeant les futaies sur une étendue de2 400 mètres.

Elle doit à la- magnificence de son panorama sa réputation européenne.

François Ier avait songé au point de vue en abattant autour du château les arbres qui le masquaient.

Au nord, un jardin les remplaça. Lenôtre substitua à de modestes plates-bandes une ingénieuse combinaison de pierres et d'arbustes, de buis taillés, de bassins et de fleurs, et créa un parterre enchanteur, comme on n'en voit qu'à Versailles.

La façade du château s'harmonisa avec ces plantations. Un perron de 80 pieds de large régnait sur toute la largeur du jardin et permettait d'y descendre.

En face régnait un autre perron de 160 pieds de long surmonté de deux autres perrons de 20 pieds chacun.

Cette décoration qui ne manquait pas d'une certaine grandeur, disparut avec l'orangerie vers le milieu du XVIIIe siècle.

L'histoire de Saint-Germain en Laye consacre quelques anecdotes à Louis XIV.

Nous empruntons la suivante à Voltaire [1] :

« Le roi, qui excellait dans la danse grave, dansa dans les ballets jusqu'à 1670.Il avait alors trente-six ans. On joua devant lui à Saint-Germain la tragédie de Britannicus. Il fut frappé de ces vers :

« Pour toute ambition, pour vertu singulière,

» Il excelle à conduire un char dans la carrière,

» A disputer des prix indignes de ses mains,

» A se donner lui-même en spectacle aux Romains. »

« Dès lors, il ne dansa plus en public, et le poète réforma le monarque. »

Le 20 janvier 1681, on représenta sur la même scène, dans la grande salle des Fêtes et devant la plus noble et la plus brillante des assemblées, un ballet : le Triomphe de l'Amour, où les femmes parurent, dit-on, pour la première fois.

Dulaure prête à Louis XIV une faiblesse dont d'autres historiens se sont faits les complaisants échos, mais qui ne mérite qu'une confiance médiocre.

Il prétend que ce souverain abandonna Saint-Germain par effroi du clocher de Saint-Denis, dont la silhouette se dressait à l'horizon. « Cette résidence, ajoute-t-il, en présentant sans cesse à sa vue le terme de sa gloire et le lieu de son tombeau, l'aurait maintenu dans des idées lugubres et affligeantes. »

Le motif peut paraître ingénieux à ceux qui ne songent qu'à glaner des originalités piquantes dans les champs moissonnés de l'histoire, mais il est puéril et indigne d'un prince qui montra dans le cours de son existence les sentiments d'un grand coeur et donna les preuves d'une énergie qui le place au-dessus des terreurs de la mort. Gomme ceux de sa race, il sut mourir en roi.

S'il délaissa Saint-Germain, c'est que Saint-Germain ne répondait plus à la splendeur du trône et aux aspirations du plus magnifique et du plus prodigue des rois de France.

VIII

LE CHÂTEAU DU DIX-NEUVIÈME SIÈCLE.

Malgré les libéralités de Louis XIV, qui permirent à Jacques II de soutenir le luxe d'une cour princière, on peut faire dater du séjour du roi d'Angleterre à Saint-Germain- le commencement de la langueur et de la décadence du vieux château.

Ce favori disgracié descendit du faîte de la grandeur aux échelons les plus bas des misères humaines. Il eut pour dernière destination d'abriter les douleurs et le repentir du condamné.

Nous allons le suivre brièvement dans ses tristes vicissitudes.

Jusqu'au jour de la Révolution, la royauté se borna à prévenir la ruine des bâtiments dépossédés de leurs hôtes.

En 1793, on les convertit en prison provisoire pour les suspects. Le Comité de salut public de Paris examina si la cour même de l'antique palais de nos rois ne conviendrait pas à l'emplacement d'une guillotine, afin d'éviter les frais de transport des victimes et d'accélérer l'exécution des sentences.

Le 9 thermidor paralysa l'effet de cotte sollicitude touchante pour les intérêts du trésor et les arrêts de la justice, et le bourreau n'eut pas le loisir de souiller cet asile.

L'année suivante, on décréta le morcellement du parterre. Quelques parcelles de terrain furent soumissionnées et livrées à la charrue. Il eût été véritablement regrettable de ne pas nourrir les héros de l'émeute avec le blé récolté dans les jardins du tyran. Cependant le bonheur d'une telle idée, ingénieuse au point de priver les habitants de leur unique promenade, ne fut pas apprécié par le conseil général de .la commune. Il eut le mauvais goût de crier à la profanation et fut assez puissant pour l'arrêter.

Le fisc révolutionnaire se dédommagea sur les bâtiments du château, et les mit en location. Puis, le couvent des Loges, abandonné par les religieuses Augustines, fut transformé en poudrière.

En 1798, la ville de Saint-Germain fut classée au nombre des places de guerre, de la République, et le château reçut une garnison de vétérans.

Un arrêté du Premier Consul y ordonna, en 1803, l'établissement d'un hôpital pour le traitement des maladies contagieuses. Cette mesure n'eut pas de suite devant l'opposition unanime de la population.

Le 8 mars 1809, un décret impérial y organisa l'école de cavalerie dont la chute accompagna celle de l'Empire.

Deux ans après, le gouvernement racheta le couvent des Loges et ses dépendances pour en faire une maison d'éducation destinée aux orphelines de la Légion d'honneur.

En 1815, le château, qui avait servi d'ambulance au moment de l'invasion, fut occupé par un corps de troupes de 10,000 Anglais qui trouvèrent moyen de s'y loger.

Sous la Restauration, le Roi assigna Saint-Germain comme résidence à deux compagnies de ses gardes du corps, celle de Gramont et celle de Luxembourg. On caserna la première dans le château ; la deuxième, d'abord dispersée en ville, fut ensuite concentrée dans un bâtiment construit pour elle, en 1823, par le génie militaire de la maison du roi, et qui sert aujourd'hui de caserne d'infanterie. Le 11 juillet 1816, le duc de Gramont posa la première pierre du manège actuel, vaste édifice dont la charpente est construite à la manière de Philibert Delorme[2]. En 1826, la chapelle, dévastée par le vandalisme révolutionnaire, reçut une sorte de restauration assez décente pour qu'on pût y célébrer le service divin.

Charles X accorda 50,000 francs pour les réparations les plus urgentes.

En 1832, le duc d'Orléans, colonel de hussards, et le duc de Nemours, colonel d'un régiment de lanciers en garnison à Saint-Germain, offrirent un bal dans la galerie de Mars.

Depuis le règne de Louis XIV, c'était la première fois qu'un reflet des splendeurs royales illuminait le vieil édifice. Les échos joyeux de la fête retentirent encore sous les arceaux sonores des vastes salles dénudées ; la salamandre de François 1erapparut au feu des girandoles, mais cet éclat des anciens jours vécut ce que vivent les roses.

En 1836, une ordonnance royale de Louis-Philippe établissait un pénitencier militaire dans la demeure de ses ancêtres.

Les chambres des rois, des reines et des dauphins furent divisées en cellules pour y abriter les soldats flétris par le conseil de guerre.

L'évacuation du pénitencier militaire eut lieu le 10 juillet 1855. Ce fut un Napoléon qui prit sous son égide le palais des Valois et des Bourbons en le faisant passer dans les attributions de son ministre d'État.

En 1862, Sa Majesté décida sa restauration complète, et ordonna qu’il serait consacré à l'installation d'un musée gallo-romain.

Deux partis se présentaient à l'architecte : la restauration pure et simple do l'édifice tel que nous l'avait légué Mansard, c'est-à-dire avec sa lourde exubérance, ou la réédification de l'œuvre de la Renaissance.

Le premier était une amplification bâtarde, le second une reproduction exacte d'un travail qui, par son type original et artistique, posait un jalon dans son époque.

M. Millet n'hésita pas. Dans quelques années, Saint-Germain possédera le château de François Ier, entièrement relevé par des mains modernes, il est vrai ; mais du moins tel qu'il apparut à nos aïeux.

Cette physionomie native en fera un monument national et authentique, un souvenir historique d'une haute valeur, Un enseignement Unique en France pour l'archéologie.

La tâche de l'architecte n'était pas facile. Non seulement la structure originaire de l'édifice avait disparu sous l'étoffe dont Mansard l'avait habillé ; mais cette doublure elle-même avait subi de telles mutilations qu'elle était méconnaissable dans certaines de ses parties.

On ne fait pas supporter impunément à un château royal la complexe métamorphose d'une école militaire, d'une caserne et d'une prison. On ne remplace pas sans une altération inévitable, une salle de gardes par une forge, les chambres à coucher des princes par des cachots, les fossés par des préaux sans ponts. Afin d'augmenter le nombre des cellules du pénitencier, on avait dédoublé les étages ; afin de diminuer les jours, on avait entassé le moellon dans les belles fenêtres à plein-cintre. Pour isoler les prisonniers ; on avait exhaussé le mur d'enceinte et supprimé l'entrée royale. On avait, au temps de l'école de cavalerie, substitué à la galerie supérieure qui tombait en ruines, un mur d'appui grossier, et imaginé dans la cour je ne sais quel balcon qui détruisait l'accord des arcs trois ibis superposés.

La chapelle de saint Louis, ce charmant vaisseau du XIIIe siècle ; n'a conservé d'intact que sa voûte et les fenêtres qui prennent jour sur-la cour. Mansard avait eu la singulière idée de bâtir un étage sur la toiture pour éviter la solution de continuité entre les terrasses.

Si l'on ajoute à-ces désastres les outrages du temps et de la révolution ; les réparations malencontreuses ou inintelligentes, on peut se faire une idée de l’affublement dont un siècle et demi d'abandon, de démolitions ou d'additions successives, sans goût et sans discernement, avait chargé le château.

C'est en ce chaos qu'il fallait apporter la lumière.

Elle brille aujourd'hui sur les façades réédifiées, d'un éclat qui fait préjuger de son futur resplendissement. L'architecte renverse les cinq pavillons de Mansard et nous rend pierre pour pierre les cinq façades et les riantes tourelles de François Ier, avec le donjon de Charles V. Il nous rend toutes ces belles fenêtres avec leurs cintres, leurs pilastres et leurs frontons mi-partie pierre, mi-partie brique, et les arceaux multiples dont la savante superposition est l'honneur de l'édifice.

Il jette à terre le balcon en serrurerie de Mansard, remplace un toit disgracieux par une balustrade circulaire, restitue au monument son élégante ceinture de mâchicoulis et sa couronne de balustres sculptés.

Et comme on- emprunte au splendide écrin d'une femme opulente le complément de sa parure de fêtes, il répand à profusion, mais avec un goût exquis, sur cet ensemble harmonieux, les détails les plus coquets d'une ornementation d'accord avec l'art et l'histoire.

L'entrée royale, les ponts sûr les fossés reprendront leur place naturelle. Dans la cour, les médaillons aux L entrelacées, moulures en plâtre du règne de Louis XVIII, seront remplis par des peintures sur faïence émaillée, représentant les images des princes et des hommes célèbres qui ont illustré l'âge de la Renaissance.

A l'intérieur des appartements, M. Millet relève les hautes cheminées disparues, les lambris effondrés, le arceaux ruinés, il ressuscite les décorations vermoulues et les sculptures ravies par le temps, il apporte la vie et la lumière à cette masse sombre et déformée qui attendait patiemment son heure.

La chapelle sera pour lui surtout l'objet d'une étude spéciale et d'un travail consciencieux. Mais ce n'est pas celle de François Ier qu'il offrira au retour des solennités religieuses, ce sera le sanctuaire vénéré du XIIIe siècle. De même que la science avec quelques débris échappés à la corrosion terrestre reconstitue l'être effacé du globe, de même l'architecte avec les restes précieux du saint édifice, le reconstituera dans son intégrité et le surmontera d'une flèche dans le style de celle de la Sainte-Chapelle.

A ce labeur l'artiste éminent consacre ses veilles et sou talent, il fait du château de Saint-Germain une œuvre digne des premiers et glorieux fondateurs, digne de notre âge, digne de la postérité, digne enfin du prince illustre qui rend ce monument à la vérité historique.

[1] Siècle de Louis XIV.[2] Nous recueillons dans l'Histoire de Saint-Germain, par M. Abel Goujon (1829), quelques détails intéressant sur le casernement des gardes du corps.

Ils trouvent ici une place opportune :

« Vis-à-vis du grand manège, dit cet auteur, entre l'avenue du Boulingrin et la rue de Paris, se trouve la grille de sortie des anciennes grandes écuries du roi, qui complètent aujourd'hui, sous la dénomination d’écurie des gardes du corps du roi de la compagnie de Gramont, le casernement de cette compagnie. L'entrée principale est sur la rue de la Verrerie.

« Elles sont composées de Jeux de corps de bâtiments élevés dans un vaste, l'une du l'hôtel du Maine, l'autre formant un côté de la rue de Paris, depuis la rue de la Verrerie jusqu'à la côte. Les extrémités ont été construites en même temps que la place circulaire qui annonce l'entrée de la ville.

La distribution intérieure est en tous points vicieuse ; les pièces

Sont les unes basses, les autres élevées, les unes petites et pouvant à peine loger cinq chevaux, d'autres vastes et susceptibles d'en recevoir cinquante.

« Pendant la Révolution et jusqu'à l'installation de l'École spéciale de cavalerie du château, ces bâtiments et le jeu de paume dont on fit un manège, servirent à la troupe en avait en garnison. Depuis cette époque, ils furent soumis à la même administration que le château dont ils étaient une dépendance.

« La grande cour est d'une utilité majeure pour la cavalerie.

Elle offre une superficie d'environ treize cents toises. En suivant la rue de la Verrerie depuis le chenil jusqu'à la rue de Paris, il n'existait autrefois que l'hôtel du Maine ; mais une portion en ayant été vendue pendant la Révolution, il n'est resté que les écuries rétablies en 1814,et une partie du terrain sur lequel on construit aux frais de la Liste civile de nouvelles écuries.

« Le jeu de paume, bâti sous Louis XIV pour l'amusement des seigneurs de la cour, a soixante pieds de long sur vingt-cinq de large. Les croisées qui l'éclairent sont à vingt-cinq pieds du sol.

Du côté du nord, il est mitoyen avec une maison occupée par le contrôleur des bâtiments royaux. Derrière était une Vaste cour de cinquante toises de long sur trente de large-Au sud, le jeu de paume s'appuyait sur une dépendance du chenil, remplacée en 1818 par une maison où sont établis les bureaux du génie militaire.

« Le jeu de paume sert actuellement de manège pour le dépôt de la compagnie des gardes du corps qui est de service, le grand manège étant réservé pour celle qui tient garnison dans la ville.»

IX

CONSIDÉRATIONS SUR LA POSITION DE SAINT-GERMAIN.

Comme point stratégique, la position de Saint-Germain fut heureusement choisie par les princes qui posèrent la première pierre du château. Cette forteresse qui commandait le cours de la Seine et dominait une étendue de terrain assez vaste pour que l'œil se perde dans des horizons infinis, c'était l'aire de l'aigle souverain de la nue.

Au pied de la colline sur laquelle se dresse le château ; le fleuve décrit une de ses nombreuses courbes dans lesquelles il semble se complaire, et il faut ou la franchir deux fois, ou en suivre les rives en passant sous Saint-Germain, pour se rendre de Mantes à Paris, à moins de tourner les coteaux de la Celle-Saint-Cloud et de gagner Versailles. Poissy, appuyé sur Saint-Germain, était donc un bon élément de défense. Ces deux places entraient utilement dans le système de protection de la capitale, et si elles n'arrêtèrent pas les Anglais lors de l'expédition du prince Noir, ce fut parce qu'on les avait dégarnies de troupes pour couvrir la monarchie sur un autre point.

En raison des circonstances, Saint-Germain ne joua jamais un rôle accentué dans la défense du pays.

Ce fut une sauvegarde pour les rois désireux de se mettre à l'abri des orages de la capitale plutôt que pour leurs sujets. Henri III y brava la Ligue, Anne d'Autriche et Louis XIV y trouvèrent un refuge contre la Fronde.

La trop grande distance qui sépare cette, ville de Paris et le voisinage du mont Valérien ne l'ont point fait entrer dans le nouveau plan de défense de la capitale et dans la combinaison des forts détachés.

Le 1er juillet 1815, une colonne prussienne de l'armée de Blücher d'environ quinze cents hommes déboucha par le bois du Vésinet et effectua le passage du pont du Pecq. Une redoute, quelques canons en batterie sur cette terrasse, auraient eu facilement raison de cette troupe.

On avait détaché pour garder ce passage un officier dont le nom n'a pas été conservé, avec vingt-cinq hommes seulement. Des vieillards se souviennent de l'avoir vu à la tête de cette poignée de gens, grave, silencieux, et de l'avoir entretenu peu de temps avant l'arrivée de l'ennemi. Il se sentait sacrifié, car l'illusion n'était pas permise. Aussi répondait-il aux objections qu'on lui faisait sur son petit nombre, par quelques mots empreints d'une froide résignation. C'était un de ces hommes qui ne raisonnent plus, une fois qu'ils ont un devoir à remplir.

Il barricada le pont le mieux qu'il put, reçut les Prussiens à coup de fusil, tint ferme tant qu'il eut un a souffle de vie, donnant l'exemple du calme au milieu des ravages de la mort, et tomba à son tour pour ne plus se relever. Après ce beau trépas, les survivants de ces vingt-cinq héros, qui avaient amplement satisfait à l'honneur, se retirèrent fièrement, soutenant la retraite avec leurs dernières cartouches, sans laisser un prisonnier, et se replièrent sur le corps d'armée du général Vandamme, qui opérait dans les environs de la Celle Saint-Cloud.

Et il n'y a pas une pierre sur les rives de la Seine pour dire au voyageur ce dévouement qui paraît d'autant plus noble qu'il était d'avance reconnu stérile !

Par un ciel limpide, la plate-forme du donjon de Charles V est un admirable observatoire.

Au nord et par-delà la maison des Loges, le château de la Muette et la forêt, le spectateur aperçoit le cours de la Seine, Confions au point où l'Oise se déverse dans le fleuve, Pontoie dans un lointain brumeux, et toute la série des bourgs et des villages compris entre cette ville et Meulan.

A l'ouest se déroulent Poissy et son riche territoire, la forêt de Marly, celle des Alluets et le pays qui s'étend jusqu'à la Mandre.

Au midi, c'est le versant des coteaux sur lesquels s'élève la Celle Saint-Cloud, et qui s'interposent, émaillés de villages suspendus à leurs flancs, entre le chemin de fer de Versailles et le cours de la Seine.

A l'est enfin, l'observateur a sous les pieds la ville de Saint-Germain, les vestiges du château neuf, le bourg du Pecq, le viaduc élancé du chemin de fer, et le lit de la Seine déroulant, au sortir de Paris, ses replis argentés. A sa droite, c'est l'aqueduc aérien de Marly, ce sont encore Louveciennes, Bougival, Rueil, Nanterre, la Malmaison et le mont Valérien couronné de bastions. A gauche, la forêt de Saint-Germain, le château de Maisons, œuvre de Mansard, Mesnil, et Carrière-sous-Bois.

En face et au second plan, les îles verdoyantes du fleuve, la forêt du Vésinet d'où s'échappe en panaches blancs la fumée des locomotives, et là campagne pittoresque semée de châteaux et de villas du Pecq à Chatou.

Dans le fond du tableau voilà Courbevoie, Asnières, Saint-Ouen, Saint-Denis, les buttes Montmartre, Paris, enfin, devant lequel se dresse l'Arc de triomphe, Paris que dominent les dômes ou les tours de ses grandioses monuments.

L'eau, les vastes plaines, les grands arbres, les clochers gothiques, une opulente végétation, la voie ferrée, le mouvement des bateaux sur le fleuve, la silhouette de la grande ville, toutes les beautés de l'art et de la nature en ce milieu, l'un des plus riches du monde, contribuent d'une façon harmonieuse à la magnificence du panorama.

X

FAITS HISTORIQUES _ MADAME DE SÉVIGNÉ

A SAINT-GERMAIN.

Quelques faits intéressants pour notre histoire sont restés gravés dans les annales de Saint-Germain en Le trépas du paladin Roland, et le désastre de la chevalerie française, dans la sombre embuscade de Roncevaux, furent, si l'on en croit les romanciers, résolus sous l'ombrage discret de ses futaies.

La tradition rapporte qu'il y avait au moyen-âge, dans la partie de la forêt qui appartient au Vésinet, une table de granit sur laquelle Ganelon de Hauteville et les conjurés signèrent le pacte sanguinaire qui vouait à la mort Roland, les douze pairs du royaume et les seigneurs des Ardennes. Cette pierre légendaire s'appelait la Table de la trahison. Elle a disparu, mais l'enceinte mystérieuse dans laquelle s'ourdit le complot renferme un carrefour appelé encore l’Étoile de la trahison.

Charlemagne, suivant le même récit, livra les coupables au bûcher sous le feuillage des chenet, témoins muets de leur terrible serment.

— A l'époque où fut édifié le premier château, celui de Louis le Gros, florissait, aux environs du royal manoir, un monastère dont le prieur se décernait superbement le titre de seigneur spirituel et temporel de Saint-Germain en Laye, de par certains privilèges octroyés par le souverain.

Comme consécration de son droit de juridiction, ce potentat mitre avait planté des fourches patibulaires à la frontière de sa paroisse ; sur la route de Poissy.

A cette nouvelle, le gardien du château des rois, un homme d'épée, outré de ce qu'un moine, fût-il prieur, s'arrogeât les attributs de la puissance souveraine, s'insurgea contre cette prétention. Il ne craignit pas, ce fort, d'entrer en lutte avec un dignitaire de l'Église. Toute escarmouche lui parut inutile.

Pour éviter la discussion qui n'était peut-être pas le plus brillant de ses avantages, il s'en fut droit à la potence qui lui portait ombrage et l'abattit sournoisement.

Grande rumeur au parlement de Paris. ~ « Cedant arma togae, s'écrièrent les juges, sire prieur, vous et vos successeurs vous aurez, malgré la colère de l'épée, le droit dépendre les vilains. » Et un bel et bon arrêt, dûment enregistré, confirma la sentence.

Le gardien du château tempêta bien un peu, mais le roi s'amusa du conflit, et le droit subsista. Toutefois les prieurs ne l'exercèrent que comme.il convient à des gens qui ont horreur du sang. Les vilains ne furent pas pendus haut et court. On n'usa qu'une seule fois du gibet, pour y attacher un larron-si justement célèbre, que tous les vilains de la contrée l'envoyèrent eux-mêmes au diable, en -s'opposant à ce qu'il allât se faire pendre ailleurs.