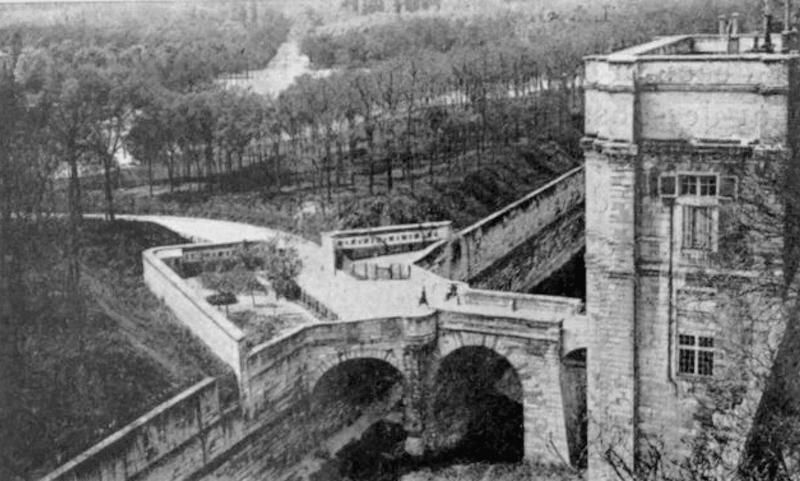

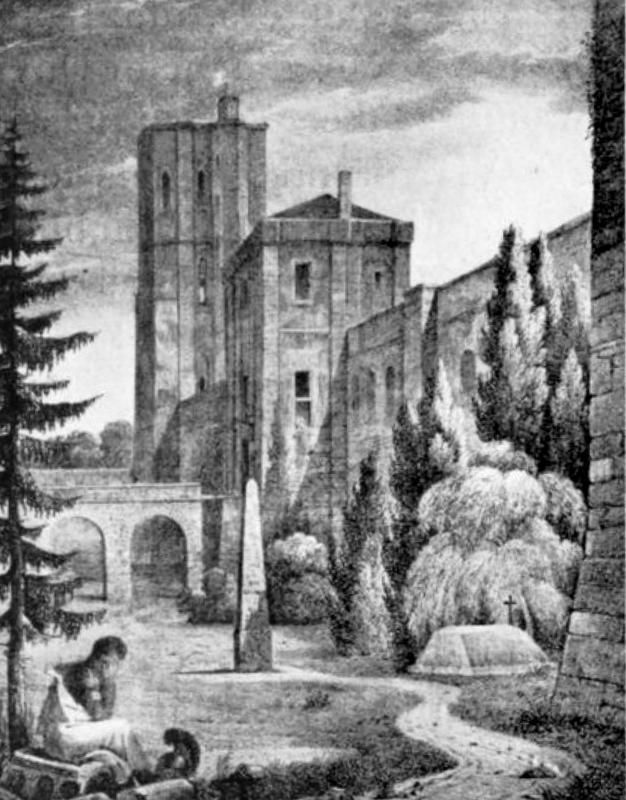

ENTRÉE DU CHÂTEAU DU CÔTÉ DU POLYGONE (A droite tour dans laquelle a été jugé le duc d'Enghien).

CHAPITRE PREMIER.

HISTOIRE SOMMAIRE

A l'époque celtique, une vaste forêt couvrait tout le plateau compris entre les hauteurs dites * actuellement de Montreuil, la Marne, la Seine, et les marais situés au Nord de Lutèce. Les Romains, après la conquête du pays, auraient remplacé le culte du dieu gaulois Teutatès par celui de Sylvain.

Qu'il y ait eu dans les parages de Vincennes un temple consacré à cette divinité, c'est probable, car une inscription trouvée au XVIIIe siècle dans les décombres d'une tour de l'abbaye de Saint Maur-des-Fossés nous apprend qu'un monument, ainsi qualifié, fut restauré sous Marc-Aurèle. Mais l'indication de son existence ne nous renseigne pas sur son emplacement.

Le premier document nous permettant de sortir du domaine de l'hypothèse est un titre de l'abbaye de Saint-Maur-des-Fossés daté de 847, qui fait mention de la forêt de Vilcena, appartenant à la paroisse de Fontenay. En 980, 1037 et 1075 des chartes nous révèlent que cette forêt est devenue la propriété de la Couronne. Dans une bulle d'Eugène III de 1147, elle est appelée Vulcenia.

Ces anciens noms de Vilcena, Vilcenna, ou Vulcenia, se transformeront en Vicenne et Vincennes.

On n'entend parler pour la première fois de constructions qu'en 1162 : Louis VII (1113-1189) avait dans la forêt un rendez-vous de chasse, un hospitium. Philippe Auguste (1180-1223) agrandit cette première habitation qui devient un manoir au milieu d'un parc, le roi ayant fait enclore le bois d'une haute muraille, afin, nous dit Rigord, d'y conserver les daims, cerfs et autres animaux semblables qu'Henri Il d'Angleterre lui avait envoyés comme cadeau.

Saint Louis (1226-1270) affectionne le séjour « du Bois ». Le souvenir de la justice qu'il rendait sous les grands chênes est populaire : « maintes fois il advint qu'en été le bon roi allait s'asseoir au bois après sa messe, et s'accostait à un chêne, et nous faisait asseoir autour de lui, dit Joinville.

Et tous ceux, qui avaient affaire, venaient lui parler sans empêchement d'huissiers ou d'autres gens. Et alors il leur demandait de sa propre bouche : « Y a-t-il quelqu'un qui ait sa partie ? » et ceux qui avaient leur partie se levaient. Et alors il disait : « Taisez-vous et l'on vous expédiera l'un après l'autre. »

Le pieux monarque fait construire une chapelle dédiée à Saint-Martin pour recevoir une épine de la sainte Couronne, que lui avait vendue Baudouin II de Courtenay (1248). Il réside souvent dans le manoir avec toute sa Cour; il y assemble le Parlement en 1252 et 1253 ; il y passe une partie de l'année 1255, et c'est de là qu'il part en 1270 pour sa funeste expédition de Tunis où il trouve la mort.

Philippe III (1270-1285) a la même prédilection que son père pour le « Bois », dont la solitude cadre avec son caractère mélancolique. Il épouse dans la chapelle Saint-Martin, Marie, sœur du duc Jean de Brabant (1274), et y reçoit le même jour l'hommage d'Edouard Ier, roi d'Angleterre. Un peu plus d'un an après, un drame, dont les origines sont assez obscures, jette pour la première fois une ombre de tristesse sur la résidence de plaisance : Louis, fils aîné du roi, issu d'un premier mariage de celui-ci avec Isabelle d'Aragon, meurt subitement. La rumeur publique accuse la jeune reine d'avoir empoisonné l'héritier présomptif, On prétend même que cette marâtre a formé le projet de se défaire des trois autres enfants du premier lit, afin de réserver l'accès au trône à sa propre lignée.

Elle se défend, et elle accuse Pierre de la Brosse, ancien barbier de saint Louis devenu grand chambellan de Philippe III et l'homme le plus important de la Cour, d'avoir propagé ces calomnies. Elle en appelle au jugement de Dieu. Son frère, le duc de Brabant, se porte garant de son honneur, et comme aucun chevalier n'ose relever son défi, le favori est déclaré coupable et pendu.

A la suite de ce scandale, le manoir retrouve son calme. Le roi en augmente considérablement le parc (1274-1275).

Philippe IV, le Bel (1285-1314) conserve les mêmes goûts que ses prédécesseurs pour Vincennes, où sa présence est constatée en 1285, 86, 89, 90 et 95. Il y épouse, le 2 mars 1294, Jeanne de Bourgogne, fille aînée d'Othon IV, comte Palatin, et de Mahaut, comte d'Artois. A cette époque le château avait pris de l'importance : dans une sentence de l'évêque de Paris, Simon, il est en effet question d'une nouvelle dépendance, la basse-cour de la Pissotte.

Le 2 août 1364, Jehanne, reine de France et de Navarre, comtesse de Champagne et de Brie, meurt à Vincennes. Son corps est inhumé au Cordeliers à Paris. Le Parlement se réunit au manoir en 1305 et 1314.

Sous Louis X le Hutin (1314-1316), un nouveau drame se passe « au Bois ». Enguerrand de Marigny, surintendant des finances de Philippe le Bel, ce roi connu dans l'histoire sous le nom de faux monnayeur, se croyant encore nécessaire et tout-puissant sous son successeur, ose s'attaquer en plein conseil à Charles de Valois, qui se pose en chef des barons de France. Pour se venger l'oncle du roi réclame les comptes du règne précédent, et n'ayant pu convaincre le ministre de malversation, l'accuse de maléfices et de magie.

Enguerrand est condamné sur ce chef et pendu.

Quelques années plus tard, dans ce même château où avait été prononcé l'arrêt abominable, ce même Charles de Valois, atteint d'une maladie de langueur et frissonnant au souvenir du jugement inique qu'il avait provoqué, demande et obtient la révision du procès de son ancien ennemi.

Le 2 juin 1316, Louis X, qui, en secondes noces, avait épousé Clémence de Hongrie, se sentant gravement malade, fait à Vincennes son testament.

Il confirme à la reine le douaire de 25.000 livres de rente qu'il lui avait spécifié par contrat de mariage, et y ajoute « la jouissance de sa maison de Vincennes ». Il meurt au château deux jours après. Son corps, d'abord exposé dans la chapelle Saint-Martin, est porté à Saint-Denis. Peu après, la reine met au monde à Vincennes un fils, Jean I, qui ne vit que quelques mois.

Philippe V, son successeur, reprend le château à Clémence, en lui donnant en échange la tour du Temple et la maison de Nesles (1317). Il meurt à Vincennes le 2 janvier 1322.Son frère, Charles IV, dit le Bel, proclamé roi dans le manoir, révoque au commencement de son règne toutes les aliénations antérieures du domaine royal. Il rétablit ainsi le bois de Vincennes dans son intégrité. Il meurt au château le 31 janvier 1328, laissant la reine avec des espérances; le 1er avril suivant, cette princesse y donne le jour à une fille appelée Blanche, et Philippe de Valois, est proclamé roi en vertu de la loi salique.

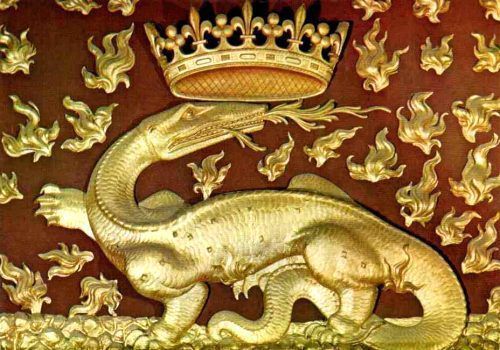

Philippe VI (1328-1350) conserve la même prédilection que ses devanciers pour la résidence du « Bois ». Aimant le faste, il y convie la noblesse de toute l'Europe, en sorte que « ce séjour est réputé le plus chevaleresque du monde ». On doit signaler sous son règne, les grandes fêtes célébrées à l'occasion du mariage de Béatrice de Bourbon avec Jean de Luxembourg dans la chapelle Saint-Martin (1334); et, comme événements marquants, la réunion de trois grandes assemblées du clergé (1329- 1332) ; celle, en 1336, du Parlement dans laquelle Robert d'Artois est déclaré traître et félon, — cet arrêt fut une des principales causes de la guerre dite de Cent ans. Enfin la visite, en 1343, de Humbert II, au cours de laquelle le dauphin du Viennois fait donation de tous ses Etats à Philippe d'Orléans, fils puîné du roi. On sait que Charles V porta, le premier, le titre de Dauphin. Les dauphins, qu'on voit actuellement sculptés sur la porte du Châtelet, sur celle de l'escalier accolé à ce bâtiment, et sur diverses clés de voûte du donjon, rappellent ce souvenir.

Élévation du donjon. Prise au sud-ouest.

Philippe VI fait commencer les fondations du donjon. Les travaux abandonnés sont repris par Jean II (1361-1364), et achevés par Charles V (1364-1373)[1]. Ce roi fait sa résidence favorite de Vincennes. Il y met une partie de ses richesses artistiques et de son trésor, qu'il partage entre le Louvre, Melun et Saint-Germain[2]. Il y donne en 1378 de grandes fêtes en l'honneur de l'empereur Charles IV d'Allemagne. Mais cette réception cause de grandes fatigues à la reine Jeanne de Bourbon qui met au monde avant terme, dans le donjon, une fille, Catherine (4 février 1378); elle meurt deux jours après. Le souverain, qui l'appelait « le soleil de son royaume » est très affecté par cette perte. Il continue cependant à s'occuper de toutes les questions politiques avec la même activité et il fait reconnaître le pape Clément VII au lieu d'Urbain VI dans une assemblée notable tenue au château. Il s'éteint à Beauté, près de Nogent-sur-Marne (6 septembre 1380), ne laissant qu'un fils mineur. Ses frères, le duc d'Anjou, le duc de Berry et le duc de Bourgogne se disputent la régence, et dilapident les trésors amassés dans le château. Pendant cette période, la Cour paraît souvent à Vincennes. En 1400, les travaux de la Sainte-Chapelle sont continués et bientôt abandonnés. Charles VI est fou; il ne poursuit aucune idée. Cependant, en 1417, il sort de sa torpeur. Il cherche à mettre un terme aux scandales causés par la conduite d'Isabeau de Bavière : sur son ordre, le sire de Bois Bourdon est arrêté dans le parc et jeté dans la Seine, cousu dans un sac. Ce réveil d'autorité est de courte durée.

LE DONJON VERS 1450 Reproduction d'une miniature de Jean Foucquet. Livre d'heures d'Etienne Chevalier.

Le malheureux prince retombe sous la tutelle de son entourage, qui l'endort dans des fêtes continuelles à Vincennes pendant que la guerre désole le royaume. En 1420, un inventaire de Guillaume Lamy nous montre que tous les appartements sont vides : ils semblent même avoir subi les horreurs d'un sac. C'est que le traité de Troyes, qui a reconnu à Henri V le titre de roi de France, a donné le château au souverain anglais. Celui-ci le remeuble pour l'habiter et y meurt (1422).

[1] Voir suivante.[2] C'est par douze douzaines que l'on comptait les assiettes d'or enrichies de pierreries du grand ménage de Charles V. Les collections d'objets d'art du même métal, de bijoux, de camées, d'étoffes précieuses enfermées dans le donjon à cette époque, nous sont connues par un inventaire de 1879 ; elles avaient une valeur considérable.

Henri VI d'Angleterre vient plusieurs fois à Vincennes pendant sa minorité. Si le château lui est momentanément repris par le commandeur de Giresmes et Denis de Chailli (1429), il y rentre en 1430, et il en part le 15 décembre pour se faire sacrer à Notre-Dame de Paris.

Deux ans plus tard Jacques de Chabannes « eschielle le donjon », pour le compte de Charles VII et s'en empare malgré la résistance désespérée de la garnison. Après une dernière tentative infructueuse des Anglais, la place reste aux Français, et, en i445, le comte de Tancarville en est gouverneur.

Les habitants de Montreuil lui demandent de ne plus faire le guet, « les ennemis étant éloignés de plus de 16 lieues ». Vincennes redevient une maison de plaisance : le roi se plaît à y retrouver Agnès Sorel. Celle-ci y a un fils, mais elle habitait ordinairement le château de Beauté, où elle meurt en 1450.

Il faut noter, en 1461, une visite d'ambassadeurs florentins : le château cause leur admiration, surtout « la chambre du Roi, dont tous les ornements sont rehaussés d'or et les murs couverts de boiseries ». Ils vantent ses fortifications, « ses neuf hautes tours ». C'est d'ailleurs à Vincennes que Louis XI trouve un abri en 1465, pour résister aux attaques des ducs de Berry et de Bretagne, qui, réunis au comte de Charolais, se sont avancés jusqu'à Charenton. L'armée royale et celle des seigneurs restent onze mois en présence.

Le roi ne revient plus à Vincennes. Il nomme Olivier le Daim, concierge du château, et le charge d'y recevoir les ambassadeurs d'Aragon (1474).

Charles VIII se contente de chasser dans le parc, notamment en 1484. Sa femme, Anne de Bretagne, réside au château pendant l'année 1495; elle possédait en propre un jardin à proximité.

Louis XII, dans les débuts de son règne (1498), visite à plusieurs reprises la forteresse. Puis il en reste dix ans éloigné. En 15o8, gravement malade, il pense que la salubrité du « Bois » lui rendra la santé : il y passe plusieurs mois. Il y revient une dernière fois en juin et juillet 1514, à la suite des fêtes du mariage de François, comte d'Angoulême, avec Claude de France (18 mai).

François Ier prescrit d'exécuter un certain nombre de travaux à Vincennes : entre autres, l'achèvement de la Sainte-Chapelle, l'agrandissement du pavillon Louis XI. En 154o, il y est installé avec toute la Cour, et y reçoit les ambassadeurs du Grand Turc. On l'y retrouve en 1547 : il crée, à ce voyage, la paroisse de la Pissotte [1].

Sous Henri II (1547-1549), le bois est entièrement coupé, puis replanté, (1551), la Sainte-Chapelle inaugurée (1552), la translation à Vincennes du chapitre de l'ordre de Saint-Michel effectuée, (1555). En 1556, le roi reçoit les plénipotentiaires de Philippe II, envoyés pour traiter de la paix, François II (1559-156o) ne paraît pas à Vincennes, contrairement à son frère Charles IX (1560-1574), qui affectionne cette résidence. Celui-ci y signe les préliminaires de la paix de Longjumeau (1568). Six ans après, la poitrine malade, il vient s'enfermer dans le donjon, dans l'espoir qu'en fuyant le Louvre où tout lui rappelle les sinistres journées de la Saint-Barthélemy, il échappera aux remords, et retrouvera le calme. Il y meurt dans les bras d'une vieille nourrice huguenote, tandis que le roi de Navarre et Condé, arrêtés par ordre de Catherine de Médicis qui a pris le pouvoir, sont emprisonnés aux étages supérieurs de la Tour. :

Henri III (i574-i589), fait de Vincennes son lieu de retraite favori. Il s'y enferme lorsqu'il veut se reposer des soucis de la politique. Il en ouvre cependant les grands appartements à l'occasion du mariage de Louis de Nogaret de la Valette, duc d'Epernon, avec Marguerite de Foix (23 août 1387).

De grandes fêtes sont célébrées à ce moment. Puis, le bruit des armes trouble le calme revenu dans le logis royal : les ligueurs s'en emparent. En vain le capitaine Saint-Martin y rentre-t-il : il y est bloqué pendant quinze mois par les Parisiens. Obligé de se rendre à Beaulieu, celui-ci, nommé gouverneur par la Ligue, s'y maintient jusqu'au 28 mai 1594, époque à laquelle il se soumet à Henri IV. :

Ce roi entre solennellement à Vincennes. Pendant son règne, il vient souvent au château, mais sans y séjourner. Gabrielle d'Estrée met au monde dans le pavillon Louis XI un fils, César de Vendôme (1595). L'année suivante, dans ce même logis, le cardinal Alexandre de Médicis, en qualité de légat, apporte au souverain l'absolution du pape.

Louis XIII passe la plus grande partie de sa jeunesse à Vincennes, dans un pavillon dont la première pierre avait été posée en 1610, mais qui ne fut terminé qu'en 1617. Sous son règne, le donjon, qui avait commencé à recevoir des prisonniers sous Louis XI, devient véritablement prison d'Etat.

On peut citer parmi les prisonniers les plus marquants de cette époque : Henri II, prince de Condé, arrêté le 16 septembre 1616. La princesse, sa femme est autorisée à partager sa captivité. Le prince n'est rendu à la liberté que le 20 novembre 1619.

Le maréchal d'Ornano (1626), décédé dans sa prison ; Marie de Gonzague, fille du duc de Nevers, qui avait voulu épouser Gaston d'Orléans ; Le duc de Puylaurens (1635), mort au donjon; L’abbé de Saint-Cyran (1638-1643), un des fondateurs de Port-Royal ; Jean de Wert (1638) ; Les généraux espagnols Lamboy, Mercy et Landron.

Pendant toute la première partie de la régence d'Anne d'Autriche, l'histoire du château n'est encore intéressante que par des détentions de prisonniers illustres. François de Vendôme, duc de Beaufort, plus connu sous le nom de roi des Halles, est mis au donjon en 1643. Son évasion, grâce à la connivence d'un garde, nommé Vaugrimaud, est restée célèbre (1649). Le gouverneur du château, Chavigny, accusé d'avoir manqué de vigilance, est emprisonné à sa place. Puis, les portes de la vieille tour se referment successivement sur le président Charton et sur trois des principaux frondeurs : le Grand Condé, le prince de Conti, et le duc de Longueville. On sait que parmi ces derniers, seul, le prince de Condé conserva tout son sang-froid. « Il chantait, jurait et priait Dieu ; jouait tantôt du violon, tantôt du volant. » Son frère et son beau-frère étaient fort abattus : le prince de Conti, surtout, se croyait perdu ; il avait réclamé une Imitation de Jésus-Christ. En apprenant la chose, Condé s'emporta : « Ce qu'il me faut, à moi, dit-il, c'est une Imitation de M. de Beaufort. » Cependant il s'ennuyait, et, ne sachant comment dépenser son activité, il se prit de passion pour le jardinage. On connaît les vers que le souvenir de cette occupation inspira à Mme de Scudéry :

En voyant ces œillets qu'un illustre guerrier

Arrosa de sa main qui gagnait des batailles,

Souviens-toi qu'Apollon a bâti des murailles,

Et ne t'étonne plus de voir Mars jardinier.

Le prince riait, d'ailleurs, de son talent nouveau. « Aurais-tu jamais cru, dit-il un jour à son chirurgien, que ma femme ferait la guerre pendant que j'arroserais des plantes ». La duchesse avait en effet soulevé la Guyenne. Ce soulèvement ayant causé une grande émotion dans la capitale, on jugea prudent de transférer les prisonniers au Havre (165o).

Le cardinal de Retz leur succède (19 décembre 1652). Il est mis au deuxième étage du donjon, « dans une chambre grande comme une église » écrit-il dans ses Mémoires. Lui aussi, essaye de tout pour combattre l'ennui : il forme des projets d'évasion, élève des pigeons dans une tour, compose des livres : Consolation de Théologie, Partus Vincennarum, etc. En 1654, il est transféré à Nantes d'où il s'échappe le 8 août.

L'année 1652 est marquée par un événement minime en apparence, mais ayant une très grande importance pour notre histoire : Léon de Bouthillier, marquis de Chavigny, gouverneur de Vincennes, meurt (11 octobre). Colbert, intendant de Mazarin, pousse aussitôt son maître à prendre sa place, « ne serait-ce que pour avoir un lieu où mettre à l'abri ses riches collections en cas d'émeute. »

Le cardinal obtient cette succession. Il ne songe, dès lors, qu'à embellir sa résidence. Il charge l'architecte Le Vau de transformer la forteresse féodale en château moderne. Les remparts de Raymond du Temple sont changés en « galeries rustiques » sur le front sud ; des arcs de triomphe s'élèvent, et servent de portes à une cour d'honneur entre deux gros pavillons que le ministre réserve l'un au roi, l'autre à la reine-mère et à lui.

Philippe de Champaigne, Michel Dorigny, Baptiste, le Borzone, le Manchole, sont appelés pour décorer les nouveaux appartements. L'habitation royale doit être aussi somptueuse que possible : il faut que le roi s'y plaise, et, pour charmer ses yeux, la Marne, détournée à Chelles, doit former des canaux dans le parc.

Cependant, ces travaux avancent lentement. Les grands corps de logis, désignés aujourd'hui sous les noms de Pavillon du Roi et Pavillon de la Reine (on devrait dire Pavillon de la Reine-mère), sont à peine logeables quand Louis XIV épouse Marie-Thérèse. On y travaille jour et nuit pour permettre au jeune souverain d'y amener la reine à son retour des Pyrénées. La période des fêtes commence : dans ce milieu de jeunesse, dans ce printemps de gloire, tout est prétexte à divertissements. Pourtant, dans le Pavillon de la Reine, le cardinal Mazarin agonise. Mais il met une coquetterie, qui n'est pas dépourvue de grandeur, à cacher ses douleurs et ses appréhensions. Il ne veut se montrer que « la barbe faite, étant propre et de bonne mine, avec une simarre de couleur feu, et sa calotte sur sa tête ». C'est dans son fauteuil qu'il attend la mort, prenant congé de chacun, distribuant des diamants au Roi, à la Reine, à la Reine-mère, à Monsieur, n'oubliant aucun de ses amis, aucun de ses serviteurs, signant jusqu'au dernier moment les dépêches de l'État, et ne tremblant que lorsqu'il reste seul en face de ses souffrances « qui le font hurler » dit Mme de Motteville. Il s'éteint le 9 mars 1661 entre deux heures et trois heures du matin.

SALLE DES GARDES DE LA REINE-MÈRE. PAVILLON DE LA REINE.

Le Roi aussitôt prévenu, se lève sous le coup d'une profonde émotion ; il pleure un instant, puis, se ressaisissant, appelle auprès de lui ses ministres : le chancelier Le Tellier, Foucquet, de Lionne. Il leur signifie qu'ils n'auront plus d'autre maître que lui. C'est son premier acte d'autorité.

Le 11 mars, la dépouille mortelle du cardinal est portée dans la Sainte-Chapelle « où un service est célébré sans grandes cérémonies ». — Au mois d'août suivant, la Cour part pour Fontainebleau.

L'idylle du jeune roi et de Louise de La Vallière commence aussitôt. Elle a son épilogue à Vincennes. C'est dans le Pavillon du Roi que Marie-Thérèse apprend l'infidélité de son royal époux (1663) ; que le souverain avoue publiquement sa passion (juillet 1663) ; et que, reconnaissant ses torts avec une aisance toute princière, il promet à la reine qu'à trente ans, il cesserait de faire le galant. Il ne réclamait que quatre années d'indulgence !

Le 17 octobre 1666, Louise met au monde l'enfant, qui portera le nom de Mlle de Blois, dans une des chambres des grands appartements de ce même pavillon, celle dans laquelle sera enfermé plus tard le duc d'Enghien. Après son rétablissement, elle quitte Vincennes pour ne plus y revenir; son étoile a pâli, celle de la marquise de Montespan se lève.

La fin des amours du Roi avec Mlle de La Vallière marque également celle de la résidence royale. La Cour revient encore pendant l'année 1667 à Vincennes, mais se fixe décidément à Versailles à partir de 1668. Les grands appartements sont démeublés.

Un demi-siècle s'écoule ainsi : le grand Roi, sur le point de mourir, se rappelle le château dans lequel s'étaient déroulées les plus belles années de sa jeunesse. Il mande auprès de lui le duc d'Orléans, lui parle du Bois dont « l'air est si bon » et lui ordonne d'y conduire le jeune Roi, son successeur, « aussitôt que toutes les cérémonies relatives à ses obsèques seront finies à Versailles. »

Huit jours après il meurt. Louis XV et toute la Cour prennent effectivement le chemin de Vincennes (8 septembre 1715), mais ils n'y restent que soixante-douze jours. Ni le Régent, ni le duc de Saint-Simon, n'ont pu se faire à l'idée d'un tel changement dans leurs habitudes !

Les grands appartements sont de nouveau fermés. Ils s'ouvrent une dernière fois pour la reine douairière d'Espagne, veuve de Louis Ier, qui y habite de 1725 à 1727. Puis, complètement abandonnés, ils sont concédés à différents particuliers en même temps, d'ailleurs, que d'autres locaux du château. C'est ainsi qu'en 1738 les deux frères Giles et Robert Dubois, s'étant enfuis de Chantilly en emportant les secrets de sa manufacture de porcelaine, obtiennent du gouverneur l'autorisation de monter un atelier dans la tour du Diable, avec l'appui financier d'Orry de Fulvy, conseiller d'Etat. Leur tentative, ayant échoué, est reprise par Charles Adam (1745), qui constitue une société, et s'installe dans les anciennes cuisines du Pavillon de la Reine, et dans le manège. Charles Adam cède ses droits, en 1762, à Éloy Brichard. Le Roi, sur les conseils de la marquise de Pompadour, entre dans l'affaire, dont les produits reçoivent le nom de porcelaines de France. A partir de ce moment, les commandes affluent. Les ateliers, devenus trop exigus, sont transférés à Sèvres (1755). Telles sont les origines de la manufacture nationale de Sèvres.

Les locaux abandonnés par Eloy Brichard sont concédés aux frères Hannong, pour y fabriquer des faïences (1766-1788).

En 1753, le Pavillon du Roi est aménagé par Gabriel pour l'École des Cadets, en attendant l'achèvement de l'Hôtel du Champ-de-Mars, construit spécialement pour eux.

[1] La ville de Vincennes s'est appelée bourg de la Pissotte jusqu'à la Révolution.

Avec de telles utilisations, les bâtiments négligés tombent en ruine. L'intendant Collet finit par demander 3oo.ooo livres pour les remettre en état (1777). Le Roi refuse, estimant que le château « n'est bon qu'à démolir ou à utiliser pour des services publics ». C'est dans cet esprit d'économie qu'il aliène l'Esplanade et la Basse-Cour (1781), qu'il supprime par extinction les chanoines de la Sainte-Chapelle (1784), enfin qu'il ferme la prison d'État, dont les derniers prisonniers sont transférés à la Bastille.

Depuis les Princes de Condé, les hôtes les plus illustres de la Grosse-Tour avaient été : Foucquet (1662) ; la Voisin avec un certain nombre de ses complices, dont l'abbé Guibourg (1679) ; Mme Guyon (1695) ; un grand nombre de Jansénistes, dont le père Gerberon (1707) ; Crébillon fils (1734) ; Diderot (1749) ! Le marquis de Mirabeau (1761) ; Le Prévot de Beaumont (1769) ; le marquis de Sade (1777) ; et enfin Mirabeau (1777-1780).

Gabriel Honoré, comte de Mirabeau, avait été enfermé en vertu d'une lettre de cachet ; il avait été ainsi soustrait à la juridiction du Parlement de Grasse qui le poursuivait pour coups et blessures envers le marquis de Villeneuve-Mouans, et à celle du Parlement de Pontarlier, qui l'avait condamné à mort pour crimes de rapt et de séduction à l'égard de Sophie de Monnier. Il déploya dans sa prison une activité cérébrale prodigieuse, écrivant ses fameuses Lettres à Sophie, des tragédies, des livres licencieux, enfin, un ouvrage sur les Lettres de Cachet. La publication de ce dernier écrit eut un retentissement considérable : ce fut, en dehors de la raison d'économie dont nous avons parlé plus haut, la cause déterminante de la suppression de la prison d'Etat.

Le donjon inutilisé est alors occupé par une boulangerie philanthropique, puis par une manufacture de plaquettes de fusil, sous la direction de Gribeauval.

Lorsque la révolution survient, l'ancienne résidence royale est dans un tel état de délabrement que l'Assemblée Nationale en prescrit la vente, à charge par l'acquéreur de tout démolir. L'adjudication échoue heureusement. Afin de tirer quelques revenus du domaine, le parc est loué à l'abbé Nodin, comme jardin botanique. Les chanoines survivants, et les particuliers logeant dans les grands appartements divisés en petits logements, sont astreints à payer un loyer. La Sainte-Chapelle est transformée en salle d'assemblée primaire ; le donjon, est mis à la disposition de la commune de Paris pour servir d'annexe aux prisons de la ville reconnues insuffisantes.

Les clubs révolutionnaires s'émeuvent des travaux effectués en vue de cette utilisation, et, le 28 février 1791, les habitants du faubourg Saint-Antoine se portent sur Vincennes. Ils pénètrent dans le château, et commencent à détruire le donjon qui n'est sauvé que grâce à l'intervention du général La Fayette.

Après cette échauffourée, les réparations sont interrompues ; le château est livré au Département de la Guerre, le donjon transformé en poudrière, le Pavillon du Roi en prison de femmes de mauvaise vie.

En 1804, la place est commandée par un chef de bataillon, nommé Harel. Il occupe un logement aménagé dans le massif de l'arc-de-triomphe de Le Vau (tour du Bois). Le 20 mars, vers 5 heures du soir, une chaise de poste escortée de gendarmes et paraissant venir de loin, à en juger par la boue dont elle est couverte, s'arrête devant la porte de ce bâtiment. Un jeune homme, tenant un petit chien dans les bras, en descend. Il est reçu par le gouverneur, qui a été prévenu de son arrivée. Réal, le chef de la police consulaire, l'a annoncé sous le nom de Plessis. Sa présence à Vincennes doit être ignorée de tous. Sa détention, d'ailleurs, sera courte. On le croit un complice de Georges Cadoudal. Il sera jugé dans la nuit, et sa condamnation est certaine, Bonaparte voulant un exemple.

Sa fosse est déjà creusée au fond du fossé, près d'un petit mur qui cache un dépôt d'ordures. Sa chambre seule n'est pas encore prête, les mesures prises à son égard ayant été trop hâtives.

Le malheureux ignore saris doute l'horreur de sa situation, car son regard est calme, assuré. A peine remarque-t-on sur ses traits l'empreinte d'une évidente fatigue, tant la noblesse de son visage, de son attitude, en impose. Le vieux jacobin Harel est embarrassé en face de son prisonnier qu'il ne sait où conduire. Il l'invite presque respectueusement à monter se chauffer chez lui, offre qui est acceptée avec reconnaissance, et il le guide avec le lieutenant de gendarmerie Noirot vers l'unique chambre à feu qu'il possède au premier étage de son logement. C'est une grande salle délabrée, prenant jour sur le parc. Au fond, s'ouvre une alcôve grillée, devant laquelle un paravent est déplié pour cacher Mme Harel alitée, souffrante. Les trois hommes causent: la voix de Plessis douce et posée frappe la malade. Elle ne se trompe pas, ce prisonnier, ce Plessis, c'est son frère de lait, Henri de Bourbon, duc d'Enghien, petit-fils du prince de Condé arrêté le 15 mars à Ettenheim, en territoire badois et arrivant directement de Strasbourg.

Reconnu, il reste dans la chambre de Harel jusque vers les six heures du soir. Il est alors conduit dans la pièce qu'on lui avait meublée à la hâte. Il y soupe et se couche. Réveillé à 9 heures, pour subir un interrogatoire du capitaine Dautancourt, il passe à 11 heures devant un conseil de guerre présidé par le général Hulin. Pas de défenseur, quelques questions auxquelles il répond d'une voix assurée, reconnaissant qu'il a porté les armes en soldat, qu'il est à la solde de l'Angleterre parce qu'il n'a pas d'autre moyen d'existence, mais niant toute participation à un complot parce qu'indigne de lui. Puis, la sentence prononcée hors de sa présence : la mort à l'unanimité sans que le président du conseil sache quel article du code citer parce qu'il n'a pas de code ; le recours en grâce refusé, Savary s'opposant à tout retard; seize gendarmes, l'arme chargée, attendant depuis minuit au pied du pavillon de la Reine. Harel va chercher le condamné et lui enjoint de le suivre sans autre explication. Ce n'est qu'en arrivant à la porte de la tour du Diable, que l'infortuné comprend. Cent mètres à marcher dans l'obscurité, le long des remparts humides de pluie, et il se trouve en face du peloton d'exécution. Un adjudant lui lit le jugement en s'éclairant d'une lanterne. Pas de prêtre ; le duc s'agenouille, récite une courte prière, remet une mèche de ses cheveux à Noirot, pour la princesse de Rohan vers laquelle se reportent ses plus chères pensées. Puis on lui attache la lanterne sur la poitrine. Savary, du haut du fossé, s'impatiente de toutes ces longueurs. Il fait signe à l'adjudant qui baisse son épée. Une sourde détonation retentit. Le dernier des Condé tombe pour ne plus se relever.

Le cadavre est jeté tout habillé dans la fosse.

Une légère surélévation des terres, due au foisonnement, révèle pendant quelque temps la place de la sépulture. Puis, le temps nivelle le sol. En 1816, on fit des fouilles méthodiques pour retrouver le corps. Les restes exhumés, mis dans un cercueil, reposent actuellement dans l'oratoire Nord de la Sainte-Chapelle. Une colonne marque, dans le fond du fossé, le lieu de l'exécution.

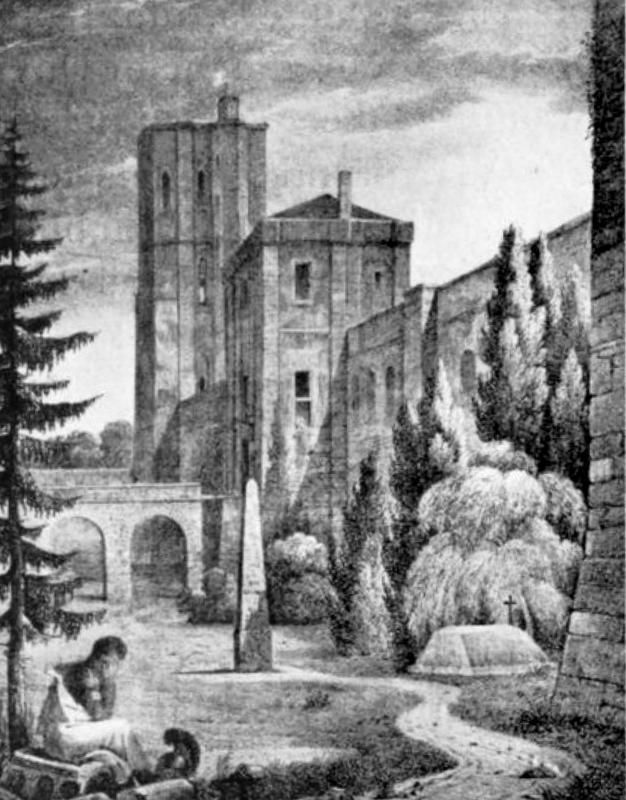

LE FOSSÉ SUD DU CHÂTEAU ET LE TOMBEAU DU DUC D'ENGHIEN EN 1819.

(D'après un dessin lithographié de F. A. Pernot).

Quatre ans après ce drame, Napoléon prescrit de transformer le vieux château en arsenal; d'importantes mais hâtives réparations sont faites ; la Sainte-Chapelle est transformée en salle d'armes.

Le donjon redevient prison d'Etat (1808-1814). Les principaux prisonniers de cette période sont : les deux Polignac, le marquis de Puivert ; des diplomates et généraux étrangers, dont Palafox; le baron de Kolli; le célèbre financier Ouvrard, enfin un certain nombre d'ecclésiastiques ayant pris parti pour Pie VII, parmi lesquels les cardinaux di Pietro, Oppizoni, Gabrielli, l'abbé d'Astros, Mgr de Boulogne. On trouve dans le donjon un certain nombre de peintures et d'inscriptions pieuses dues à ce dernier prélat.

En 1812, l'Empereur donne plus d'extension à son premier projet. Il charge le génie d'aménager des casernes pour 1.000 hommes, une salle d'armes pour 10.000 fusils, de rechercher un emplacement pour le muséum d'artillerie, d'établir des magasins susceptibles de contenir 100.000 livres de poudre, d'élever des hangars pour quelques milliers de voitures, enfin de créer des forges et des ateliers pour les ouvriers en bois.

Daumesnil est nommé directeur du nouvel arsenal. Il n'avait alors que trente-six ans. Ses états de service mentionnaient 22 campagnes, 8 drapeaux pris à l'ennemi, 4 généraux faits prisonniers. Ses actions d'éclat ne se comptaient plus. A la bataille d'Arcole il avait couvert Bonaparte de son corps ; à Aboukir, il s'était emparé d'une des queues du capitan Pacha. Sa bravoure, en un temps où l'héroïsme était monnaie courante, se citait, proverbiale : vingt-trois blessures l'attestaient. A Wagram, en chargeant avec un régiment de la Garde qu'il commandait, il avait eu la jambe emportée par un boulet.

Avec un tel homme, l'arsenal prend un développement qu'on ne pouvait même prévoir. Aussi peut-il fournir la presque totalité du matériel nécessaire à la campagne de 1814.

Lors de la bataille de Paris, dernière étape d'une longue mais glorieuse agonie, c'est le canon de Vincennes qui fait entendre la dernière protestation de la France vaincue. Le matériel confié à la garde du général « à la jambe de bois » est sauvé. Mais Louis XVIII ne sait pas reconnaître un tel dévouement. Le héros est nommé à Condé; il accepte ce poste à la frontière. On lui envoie le brevet de chevalier de Saint-Louis ; il refuse.

Le marquis de Puivert lui succède. Fort honnête homme, mais ancien émigré, il n'a aucun prestige sur de vieilles troupes qui ont conservé le culte du drapeau tricolore. Aussi, est-il abandonné de tous, lorsqu'il veut défendre la place au retour de l'Empereur, et doit-il capituler.

Daumesnil est rappelé. Il est à son poste lorsque les alliés, après Waterloo, reparaissent sous les murs du château. Un parlementaire prussien le somme de se rendre. Il reçoit cette réponse : « Rendez-moi ma jambe et je vous rendrai Vincennes. » Le maréchal Blücher s'irrite ; il menace de donner l'assaut à la « bicoque » - — « Essayez, dit le général à son envoyé. Je vous promets de faire tout sauter, et, si je saute, nous sauterons ensemble.

Seulement je ne vous garantis pas que je ne vous égratignerai pas en l'air. » A bout d'argument, on lui propose un million : « Mon refus, s'écrie-t-il dans son indignation, servira de dot à mon fils. »

Les alliés n'osent mettre leurs menaces à exécution : ils se contentent de bloquer la place. Au bout de soixante-douze jours, ils se retirent. Vincennes est sauvé une seconde fois, mais Daumesnil prend sa retraite.

Le marquis de Puivert redevient gouverneur (1815-1830). Sous son gouvernement on continue la démolition des tours commencée en 1808, les restes du duc d'Enghien sont exhumés (1816) ; l'explosion d'un magasin à poudre cause de grands dégâts (1819). Daumesnil reprend ses anciennes fonctions (i83o).

Il trouve encore le moyen d'être utile à son pays, en préservant de la fureur populaire les ministres de Charles X, signataires des ordonnances : le prince de Polignac, MM. de Chantelauze, de Guernon-Ranville, de Peyronnet, confiés à sa garde.

Mais, atteint du choléra il meurt dans son appartement du pavillon de la Reine (1832). La place de gouverneur est alors supprimée.

Depuis cette époque, peu de grands événements sont à mentionner. On doit toutefois rappeler les suivants : en 1840 le vieux château est transformé en fort de seconde ligne de la place de Paris; de 1842 à 1848 le duc de Montpensier commande l'artillerie et occupe les anciens appartements d'Anne d'Autriche dans le pavillon de la Reine restauré à son intention. A la suite de l'émeute de 1849, Barbès et Raspail sont enfermés au donjon. Lors du coup d'Etat de 1851, un convoi de députés de l'opposition, parmi lesquels on trouve Odilon Barrot, le marquis de Talhouët, le duc de Luynes, Berryer, est dirigé sur Vincennes. Les députés, logés dans les appartements du général commandant d'armes, ne couchent qu'une nuit au château.

Sous l'Empire, le vieux fort ne joue aucun rôle.

On ne peut que signaler : une visite du roi de Portugal (1855) ; l'effondrement des voûtes de la tour principale qui fait 17 victimes (1857).

Pendant la guerre de 1870 le général Ribourt établit son quartier général à Vincennes, qui reçoit quelques boulets le 23 janvier 1871. Après le siège, le colonel Faltot occupe la place pour le compte de la Commune. Il capitule d'ailleurs à la première sommation du général Vinoy (28 mai 1871).

Le 22 juillet suivant, le vieux fort, qu'avaient épargné la guerre et l'insurrection, est bouleversé par l'explosion d'un dépôt de munitions.

Après ces heures tragiques, Vincennes n'a pour ainsi dire plus d'histoire. Il ne reste à noter que la création d'une direction d'artillerie (1871), la visite du roi de Siam (1898), celle du shah de Perse (1900); d'Edouard VII, roi d'Angleterre et de Victor-Emmanuel II, roi d'Italie (1903); d'Alphonse XIII, roi d'Espagne (1905).

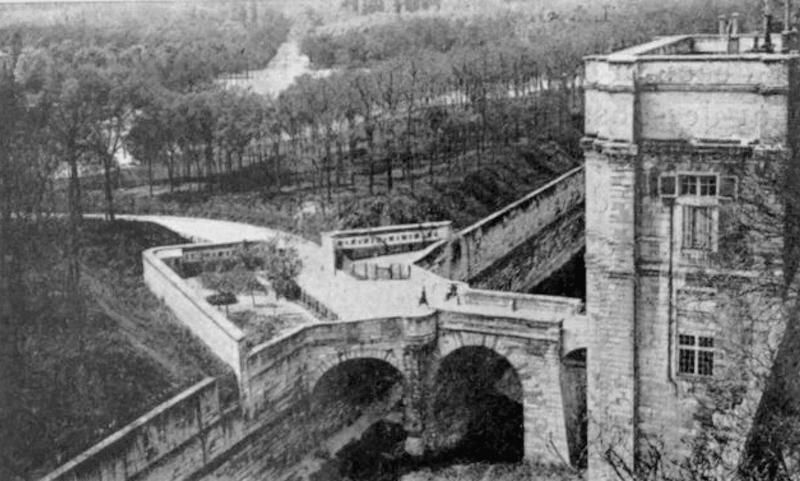

LE CHÂTEAU VERS. 1610 (D'après la gravure d'Israël Silvestre.)

Château de Vincennes aujourd'hui. Photos : Source web.

/image%2F1006838%2F20240422%2Fob_be39e9_1000027932.jpg)

/image%2F1006838%2F20240422%2Fob_9419a1_1000028351.jpg)

/image%2F1006838%2F20240110%2Fob_1be104_lcl101011401-001.jpg)

/image%2F1006838%2F20231025%2Fob_090c16_picsart-23-10-23-19-43-32-368.jpg)

/image%2F1006838%2F20230923%2Fob_cab313_lupin-opportun-1.jpg)

/image%2F1006838%2F20230913%2Fob_4eb839_lcl101014401.jpg)