LA CITÉ DE CARCASSONNE.

EUGÈNE-EMMANUEL VIOLLET LE DUC.

HISTORIQUE

DESCRIPTION DES DÉFENSES DE LA CITÉ.

J'ai voulu donner un résumé très-succinct de l'histoire des constructions qui composent l'enceinte de la cité de Carcassonne, afin d'expliquer aux voyageurs curieux les irrégularités et les différences d'aspect que présentent ces défenses dont une partie date de la domination romaine et visigothe et qui ont été successivement modifiées et restaurées, pendant les XIIe et XIIIe siècles, par les vicomtes et par le roi de France.

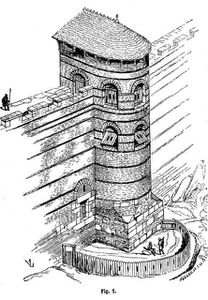

Quand on se présente devant la cité de Carcassonne, on est tout d'abord frappé de l'aspect grandiose et sévère de ces tours brunes si diverses de dimensions, de forme, et qui suivent, ainsi que les hautes courtines qui les réunissent, les mouvements du terrain pour obtenir un commandement sur la campagne et profiter autant que possible des avantages naturels offerts par les escarpements du plateau, au bord duquel on les a élevées. Du côté oriental est ouverte l'entrée principale, la seule accessible aux charrois, c'est la porte Narbonnaise défendue par un fossé et une barbacane garnie de meurtrières et d'un crénelage avec chemin de ronde. L'entrée est biaise, de façon à masquer la porte de l'ouvrage principal. Un châtelet, qui peut être isolé de la barbacane, la précède, à cheval sur le pont qui était composé de deux tabliers mobiles en bois, dont les tourillons sont encore à leur place. Cette barbacane et le châtelet sont ouverts à la gorge afin d'être battus par les défenses supérieures de la porte Narbonnaise, si ces premiers ouvrages tombaient au pouvoir de l'ennemi.

Du côté extérieur, les deux grosses tours entre lesquelles est ouverte la porte, sont renforcées par des becs, sortes d'éperons destinés à éloigner l'assaillant du point tangent le plus attaquable, de le forcer de se démasquer, à faire dévier le bélier (bosson en langue d'Oïl), ou à présenter une plus forte épaisseur de maçonnerie à la mine.

L'entrée était d'abord fermée par une chaîne dont les attaches sont encore à leur place et qui était destinée à empêcher des chevaux lancés d'entrer dans la ville. Un machicoulis protège la première herse et la première porte en bois avec barres; dans la voûte est percé un second machicoulis, puis on trouve un troisième machicoulis devant la seconde herse. Il n'était donc pas facile de franchir tous ces obstacles. Mais cette entrée était défendue d'une manière plus efficace encore en temps de guerre.

Au-dessus de l'arc de la porte, des deux côtés de la niche occupée par la statue de la Vierge, se voient, sur les flancs de chacune des deux tours, trois entailles proprement faites; les deux voisines de l'angle sont coupées carrément et d'une profondeur de 0,20m, la troisième est coupée en biseau comme pour recevoir le pied d'un lien de bois ou d'un chevron incliné. Au-dessus de la niche de la Vierge on remarque trois autres trous carrés profonds, destinés à recevoir des pièces de bois formant une forte saillie. Ces trous recevaient, en effet, les pièces de bois d'un auvent formant une saillie prononcée au-dessus de la porte, protégeant la niche et les gens de garde à l'entrée de la ville.

Cet auvent subsistait en temps de paix; en temps de guerre il servait de machicoulis. A l,30m au-dessus du faîtage de cet auvent on voit encore, sur les flancs des deux tours, de chaque côté, quatre entailles ou trous carrés au même niveau, les trois premiers au-dessus de ceux servant de points d'appui aux chevrons de l'auvent et le quatrième à 0m,60 en avant. Là était établi le plancher du deuxième machicoulis. Une cinquième entaille, faite entre les deux dernières et un peu au-dessus, servait de garde pour recevoir le madrier mobile destiné à protéger les assiégés contre les projectiles lancés du dehors de bas en haut et maintenait, par un système de décharges, tout cet étage supérieur en l'empêchant de basculer. On ne pouvait communiquer des tours à ces mâchicoulis extérieurs que par une ouverture pratiquée au deuxième étage et par des échelles, de façon à isoler ces machicoulis dans le cas où les assaillants s'en seraient emparés. Ces ouvrages de bois étaient protégés par des mantelets percés de meurtrières. L'assaillant, pour pouvoir s'approcher de la première herse, devait donc affronter une pluie de traits et les projectiles jetés de trois machicoulis, deux posés en temps de guerre et un dernier tenant à la construction elle-même. Ce n'est pas tout: le sommet des tours était garni de hourds en charpente que l'on posait également en temps de guerre[1] Les trous destinés au passage des solives en bascule qui supportaient ces hourds sont tous intacts et disposés de telle sorte que, du dedans, on pouvait, en très-peu de temps, établir ces ouvrages de bois dont la couverture se reliait à celle des combles à demeure. En effet, on conçoit facilement qu'avec le système de créneaux et de meurtrières pratiqués dans les couronnements de pierre, il était impossible d'empêcher des assaillants nombreux et hardis, protégés par des pavois et même par des chats (sortes de chariots recouverts de madriers et de peaux) de saper le pied des tours, puisque des meurtrières, malgré la forte inclinaison de leur coupe, il est impossible de voir le pied des tours ou courtines, et que, par les créneaux, à moins de sortir la moitié du corps en dehors de leur ventrière, on ne pouvait non plus viser un objet placé au pied de l'escarpe. Il fallait donc établir une défense continue, couverte et permettant à un grand nombre de défenseurs de battre le pied de la muraille ou des tours par le jet de pierres ou de projectiles de toute nature.

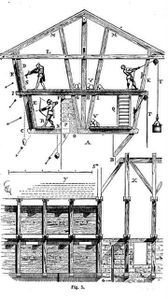

Fig 3

La coupe ci-contre (fig. 3), faite sur l'axe de la porte Narbonnaise, explique les dispositions que nous venons d'indiquer.

Non-seulement les hourds remplissaient cet objet, mais ils laissaient aux défenseurs toute la liberté de leurs mouvements, les chemins de rondes au dedans des crénelages étant réservés à l'approvisionnement des projectiles et à la circulation.

D'ailleurs si ces hourds étaient percés, outre le machicoulis continu, de meurtrières, les meurtrières pratiquées dans les merlons de pierre restaient démasquées dans leur partie inférieure et permettaient aux arbalétriers postés au dedans du parapet sur ce chemin de ronde de lancer des traits sur les assaillants. La défense était donc aussi active que possible et le manque de projectiles devait seul laisser quelque répit à l'attaque.

On ne doit donc pas s'étonner si, pendant des siéges mémorables, après une défense prolongée, les assiégés en étaient réduits à découvrir leurs maisons, à démolir les murs de clôture des jardins, à dépaver les rues, pour garnir es hourds de projectiles et forcer les assaillants à s’éloigner du pied des tours et murailles.

D'un autre côté, les assiégeants cherchaient à mettre le feu à ces hourds de bois qui rendaient le travail des sapeurs impossible ou à les briser à l'aide des pierres lancées par les mangonneaux ou les trébuchets. Et cela ne devait pas être très-difficile, surtout lorsque les murailles n'étaient pas fort élevées. Aussi, dès la fin du XIIIe siècle, on se mit à garnir les murailles et tours de machicoulis de pierre portés sur des consoles, ainsi qu'on peut le voir à Beaucaire, à Avignon et dans tous les châteaux forts ou enceintes des XIVe et XVe siècles[2].

A Carcassonne, le machicoulis de pierre n'apparaît nulle part, et partout, au contraire, on trouve les trous des hourds de bois dans les fortifications du château, qui datent du commencement du XIIe siècle, aussi bien que dans les ouvrages de Louis IX et de Philippe le Hardi.

Au XIIIe siècle, la montagne Noire et les rampes des Pyrénées étaient couvertes de forêts; on a donc pu faire grand usage de ces matériaux si communs alors dans les environs de Carcassonne.

Les couronnements des deux enceintes de la cité, courtines et tours, sont tous percés de ces trous carrés traversant à distances égales le pied des parapets au niveau des chemins de ronde. Les étages supérieurs des tours et de larges hangars établis en dedans des courtines, comme nous le dirons tout à l'heure, servaient à approvisionner ces bois qui devaient toujours être disponibles pour mettre la ville en état de défense.

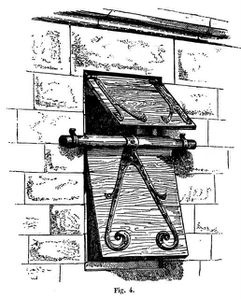

En temps ordinaire les couronnements de pierre pouvaient suffire, et l'on voit encore comment, dans les étages supérieurs des tours, les créneaux étaient garnis de volets à rouleaux : sortes de sabords, manœuvrant sur un axe de bois posé sur deux crochets en fer; volets qui permettaient de voir le pied des murailles sans se découvrir et qui garantissaient les postes des étages supérieurs contre le vent et la pluie. Les volets inférieurs s'enlevaient facilement lorsqu'on établissait les hourds, car alors les créneaux servaient de communication entre ces hourds et les chemins de ronde ou planchers intérieurs.

Fig 4.

Notre figure k explique la disposition de ces volets. La partie supérieure pivotant sur deux gonds fixes demeurait, la partie inférieure était enlevée lorsqu'on posait les hourds.

Mais revenons à la porte Narbonnaise. Outre la chaîne A (fig. 3), derrière le premier arc plein cintre de l'entrée et entre celui-ci et le deuxième, est ménagé un machicoulis B par lequel on jetait les projectiles de droite et de gauche sur les assaillants qui tentaient de briser la première herse C, Les réduits dans lesquels se tenaient les défenseurs sont défilés par un épais garde-fou de pierres. Le mécanisme des herses est parfaitement compréhensible encore aujourd'hui. Dans la salle qui est au-dessus de l'entrée, on aperçoit, dans les deux pieds-droits de la coulisse de cette première herse, les entailles inclinées dans lesquelles s'engageaient les deux jambettes du treuil tracé sur notre coupe, et les scellements des brides en fer qui maintenaient le sommet de ces jambettes ; au niveau du sol, les deux trous destinés à recevoir les cales sur lesquelles reposait la herse une fois levée; sous l'arc, au sommet du tympan, le trou profond qui recevait la suspension des poulies destinées au jeu des contre-poids et de la chaîne s'enroulant sur le treuil.

Derrière la herse était une porte épaisse à deux vantaux D roulant sur des crapaudines inférieures et des pivots fixés dans un linteau de bois dont les scellements sont intacts. Ces vantaux étaient fortement unis par une barre qui se logeait dans une entaille réservée dans le parement du mur de droite lorsque la porte était ouverte, et par deux autres barres de bois entrant dans des entailles pratiquées dans les deux murs du couloir.

Si l'on pénètre au milieu du passage, on voit dans la voûte s'ouvrir un large trou carré E qui communique avec la salle du premier étage. La grande dimension de ce trou s'explique par la nécessité où se trouvait l'assiégé de pouvoir lancer des projectiles non-seulement au milieu, mais aussi contre les parois du passage. La voûte du premier étage est également percée d'un trou carré 1, mais plus petit, de sorte que du deuxième étage on pouvait écraser les assaillants qui se seraient emparés de la salle au-dessous ou donner des ordres aux hommes qui l'occupaient.

Des deux côtés de ce large machicoulis, au premier étage, il existe deux réduits profonds qui pouvaient servir de refuge et défiler les défenseurs dans le cas où les assaillants, maîtres du passage, auraient décoché des traits de bas en haut. La largeur de ce machicoulis permettait encore de jeter sur l'assiégeant des fascines embrasées, et les réduits garantissaient ainsi les défenseurs contre la flamme et la fumée en leur laissant le moyen d'alimenter le feu. Des meurtrières latérales percées dans le passage, au niveau du sol, en E, permettaient aux arbalétriers postés dans les salles du rez-de-chaussée des deux tours d'envoyer à bout portant des carreaux aux gens qui oseraient s'aventurer entre les deux herses.

De même que devant la herse extérieure C, il existe dans la salle du premier étage un deuxième machicoulis oblong F destiné à protéger la seconde herse G. Ce machicoulis se fermait, ainsi que l'ouverture pratiquée dans le milieu de la voûte du passage, par une trappe dont la feuillure et l'encastrement ménagé dans le mur existent encore. Au moyen d'une petite fenêtre qui éclairait la salle du premier étage, les assiégés, du dedans, pouvaient communiquer des ordres à ceux qui servaient la herse sur le chemin de ronde pratiqué au-dessus de la seconde porte H. Cette seconde herse manœuvrait sous un arc réservé à cet effet; son treuil était en outre protégé par un auvent P maintenu par de forts crochets de fer qui sont encore scellés dans la muraille. Tout le jeu de cette herse est encore visible; ses ferrures sont en place: la herse seule manque.

Les deux tours qui flanquent cette entrée sont distribuées de la même manière. Elles comprennent : un étage de caves creusées au-dessous du sol, un rez-de-chaussée percé de meurtrières et voûté avec quatre escaliers pour communiquer au premier étage; un premier étage, également voûté, percé de meurtrières et muni de deux cheminées et de deux fours. Deux des escaliers seulement continuent jusqu'à l'étage supérieur. Les deux autres n'aboutissent pas et peuvent tromper ainsi les gens qui ne connaîtraient pas les lieux. Un deuxième étage couvert autrefois par un plancher portant sur le bord du chemin de ronde. Ce deuxième étage est percé, du côté de la ville, de riches fenêtres ogivales à meneaux 0 qui ne s'ouvraient que dans la partie inférieure par des volets, tandis que les compartiments de l'ogive était vitrée à demeure; ces fenêtres étaient fortement grillées à l'extérieur. Un troisième étage crénelé recevait la charpente des combles. Cette charpente est divisée en trois pavillons, deux sur les deux tours et un pavillon intermédiaire au-dessus de la porte. Lors de la construction première, rétablie aujourd'hui, ces trois pavillons, aux points de leur rencontre, étaient portés par des poutres entrant dans des entailles pratiquées dans l'assise de la corniche; soit que ces poutres aient fléchi, soit que les eaux des chéneaux mal entretenus les eussent pourries, au XVe siècle, ces combles furent réparés, et, pour les porter, on établit deux grands arcs qui s'arrangeaient fort mal avec la construction du XIIIe siècle, puisque l'un d'eux venait buter dans un des créneaux M et le boucher. Des chéneaux en pierre furent posés sur ces arcs et reçurent les pieds du chevron des toitures aux points de leur jonction. Des gargouilles saillantes rejetaient les eaux des chéneaux du côté de la campagne. Ces arcs, qui poussaient en dehors le grand mur élevé du côté de la ville, ont dû être enlevés.

Le chemin de ronde de la courtine n'est pas interrompu par la porte Narbonnaise suivant le système ordinaire adopté dans les défenses de cette époque. Il passe du côté de la ville, au-dessus de la porte, et relie les deux courtines de façon cependant à n'être en communication avec la ville que par les escaliers intérieurs des tours et par une seule baie fermée autrefois par deux épais vantaux ferrés. L'escalier actuel, qui donne accès à ce chemin de ronde, est moderne et a été élevé par le génie militaire.

Habituellement, les tours de l'enceinte intérieure et même de l'enceinte extérieure interrompent les chemins de ronde; de sorte que si l'assaillant parvenait à s'emparer d'une courtine, il se trouvait pris entre deux tours, et, à moins de les forcer les unes après les autres, il lui devenait impossible de circuler librement sur les remparts ; d'autant que les escaliers qui mettent directement en communication les chemins de ronde avec le terre-plein du côté de la ville, sont très-rares et qu'on ne peut monter sur ces chemins de ronde qu'en passant par les escaliers pratiqués dans les tours. Chaque tour était ainsi un réduit séparé, indépendant, qu'il fallait forcer. Les portes qui mettent les tours en communication avec les chemins de ronde sont étroites, bien ferrées, barrées à l'intérieur, de sorte qu'en un instant on pouvait fermer le vantail et le barricader en tirant rapidement la barre de bois, logée dans la muraille, avant même de prendre le temps de pousser les verrous et de donner un tour de clef à la serrure. L'examen attentif de ces défenses fait ressortir le soin apporté par les ingénieurs de ce temps contre les surprises. Toutes sortes de précautions ont été prises pour arrêter l'ennemi et l'embarrasser à chaque pas par des dispositions imprévues. Evidemment, un siége à cette époque n'était réellement sérieux pour l'assiégé, comme pour l'assaillant, que quand on en était venu à se prendre, pour ainsi dire, corps à corps. Une garnison aguerrie pouvait lutter avec des chances de succès jusque dans ses dernières défenses. L'ennemi entrait dans la ville par escalade on par une brèche, sans que pour cela la garnison se rendît; car alors, celle-ci renfermée dans les tours qui, je le répète, sont autant de réduits indépendants, pouvait se défendre encore; il fallait forcer des portes barricadées. Prenait-on le rez-de-chaussée d'une tour, les étages supérieurs conservaient les moyens de reprendre l'offensive et d'écraser l'ennemi. On voit que tout était calculé pour une lutte possible pied à pied. Les escaliers à vis étaient facilement barricadés de manière à rendre vains les efforts de l'assiégeant pour arriver aux étages supérieurs.

Les bourgeois d'une place eussent-ils voulu capituler, que la garnison se gardait contre eux et leur interdisait l'accès des tours et des courtines. C'est un système de défiance adopté envers et contre tous.

Les machines de jet, les engins dont les assaillants disposaient à cette époque pour battre du dehors des murailles, comme celles de la cité de Carcassonne, ne pouvaient produire qu'un effet très-médiocre, vu la solidité des ouvrages et l'épaisseur des merlons; car l'artillerie à feu seule pourrait les entamer. Restaient la sape, la mine, le bélier et tous les engins qui obligeaient l'assaillant à se porter au pied même des défenses. Or il était difficile de se loger et de saper sous ces hourds puissants qui vomissaient des projectiles. La mine n'était guère efficace ici, car toutes les murailles et tours sont assises sur le roc.

On ne doit pas être surpris si, dans ces temps éloignés de nous, certains siéges se prolongeaient indéfiniment. La cité de Carcassonne était, à la fin du XIIIe siècle, avec sa double enceinte et les dispositions ingénieuses de la défense, une place imprenable qu'on ne pouvait réduire que par la famine, et encore eût-il fallu, pour la bloquer, une armée nombreuse, car il était aisé à la garnison de garder les bords de l'Aude, au moyen de la grande barbacane (n° 8 du plan, fig. 16) qui permettait de faire des sorties avec des forces imposantes et de culbuter les assiégeants dans le fleuve.

En examinant le plan général, nous voyons en bas de l'escarpement de la cité, devant les tours 11 et 12 à l'ouest, une muraille qui défendait le faubourg de la Barbacane. Cette muraille date du XIIIe siècle, et elle fut certainement élevée pour empêcher l'ennemi de se loger, comme l'avait fait Trincavel, entre l'Aude et la cité. Cette muraille est à portée d'arbalète des tours 11, 12 et 40 et est commandée par celles-ci. Il était donc fort difficile d'arriver, en descendant la rive droite de l'Aude, jusqu'à la barbacane, malgré la garnison de la cité.

Les remparts et les tours présentent surtout un aspect formidable sur les points de l'enceinte où les approches sont relativement faciles, où des escarpements naturels ne viennent pas opposer un obstacle puissant à l'assaillant. Du côté du nord-est, de l'est et du sud, là où le plateau qui sert d'assiette à la cité est à peu près de plain-pied avec la campagne, de larges fossés protègent la première enceinte. Il est vraisemblable que les extrémités de ces fossés, ainsi que les avancées des portes, étaient défendues par des palissades extérieures, suivant les habitudes de l'époque. Ces palissades étaient munies de barrières ouvrantes.

En s'avançant dans les lices[3], entre les deux enceintes, la première tour que l'on rencontre à droite, à la suite de la porte Narbonnaise, est la tour n°21, dite du Treshaut, ou du Trésau, de Tressan, du Trésor ou de la Cendrino. Cette construction est un magnifique ouvrage de la fin du XIIIe siècle, contemporain de la porte Narbonnaise. Elle domine toute la campagne, la ville, et joignant presque l'enceinte extérieure, elle commandait le plateau, la barbacane de la porte Narbonnaise et empêchait l'ennemi de s'étendre du côté du nord dans les lices le long desquelles s'élèvent les tours visigothes.

La tour du Trésau, outre ses caves, renferme quatre étages dont deux sont voûtés.

L'étage inférieur est creusé au-dessous du terre-plein de la ville. Le deuxième étage est presque de plain-pied avec le sol intérieur de la ville. Le troisième étage était couvert par un plancher et le quatrième, sous comble, au niveau du chemin de ronde du crénelage.

Le chemin de ronde des courtines passe derrière le pignon de la tour, mais n'a aucune communication avec les salles intérieures.

Du côté de la ville, la partie supérieure de la tour est terminée par un pignon crénelé avec escaliers rampants le long du comble. Deux tourelles carrées, munies d'escaliers et crénelées à leur partie supérieure, épaulent le pignon et servaient de tours de guet, car elles sont, de ce côté, le point le plus élevé des défenses.

En temps de paix, le crénelage de la tour du Trésau n'était pas couvert. Le comble porte sur un mur intérieur. Les gargouilles qui existent encore à l'extérieur indiquent d'une manière certaine que le chemin de ronde supérieur était à ciel ouvert. En temps de guerre, les toitures des hourds couvraient ces chemins de ronde ainsi que les hourds eux-mêmes.

Un seul escalier à vis dessert les quatre étages et toutes les issues étaient garnies de portes fortement ferrées. Le deuxième étage au-dessus des caves contient une petite chambre ou réduit éclairé par une fenêtre, destiné au capitaine, une grande cheminée et des latrines; cet étage et le rez-de-chaussée sont percés de nombreuses meurtrières s'ouvrant sous de grandes arcades munies de bancs de pierre. Les meurtrières ne sont pas percées les unes au-dessus des autres, mais chevauchées, ou vides sur pleins, afin de battre tous les points de la circonférence de la tour. Ce principe est généralement suivi dans les tours de l'enceinte intérieure et, sans exception, dans les tours de l'enceinte extérieure où les meurtrières jouent un rôle important. En effet, les meurtrières percées dans les étages des tours ne pouvaient servir que lorsque l'ennemi était encore éloigné des remparts; on conçoit dès lors qu'elles aient été pratiquées plus nombreuses et disposées avec plus de méthode dans les tours de l'enceinte extérieure.

Les courtines qui accompagnent la tour du Trésau sont fort belles. Leur partie inférieure est percée de meurtrières au niveau du terre-plein de la ville, sous des arcs plein cintre avec bancs de pierre et leurs nierions, larges, épais, sont bien construits.

Le parement intérieur des merlons entre la tour Narbonnaise et la tour du Trésau n'est pas vertical, mais élevé en fruit. La disposition des hourds explique l'utilité de cette inclinaison du parement intérieur des merlons.

Sur ce point de la défense — l'un des plus attaquables, à cause du plateau qui s'étend de plain-pied devant la porte Narbonnaise — les courtines intérieures devaient être munies de ces hourds doubles dont il est fait parfois mention dans les chroniqueurs du XIIIe siècle[4].

La figure 5 explique, dans le cas actuel, la disposition de ces doubles hourds. Ainsi que nous venons de le dire, les merlons ayant leur parement intérieur en fruit sur le chemin de ronde A, leur base est traversée au niveau de ce chemin de ronde par des trous de hourds de 0m,30 de côté, régulièrement espacés. Sur le parement du chemin de ronde, du côté de la ville, est une retraite continue B. Les hourds doubles étaient donc ainsi disposés : de cinq pieds en cinq pieds passaient, par les trous des hourds, de fortes solives C, sur l'extrémité desquelles, à l'extérieur, s'élevait le poteau incliné D, avec des contre-poteaux E, formant la rainure pour le passage des madriers de garde. Des moises doubles J pinçaient ce poteau D, reposaient sur la longrine F, mordaient les trois poteaux G, H, I, celui G étant appuyé sur le parement incliné du merlon, et venaient saisir le poteau postérieur K également incliné. Un second rang de moises, posé en L à l,80 m du premier rang, formait l'enrayure des arbalétriers M du comble. En N un mâchicoulis était réservé le long du parement extérieur de la courtine. Ce mâchicoulis était servi par des hommes placés en 0, sur le chemin de ronde, au droit de chaque créneau muni d'une ventrière P. Les archers et arbalétriers du hourd inférieur étaient postés en R et n'avaient pas à se préoccuper de servir ce premier mâchicoulis.

Fig 5.

Fig 5.

Le deuxième hourd possédait un mâchicoulis en S. Les approvisionnements de projectiles se faisaient en dedans de la ville par les guindés T. Des escaliers Q, disposés de distance en distance, mettaient les deux hourds en communication. De cette manière, il était possible d'amasser une quantité considérable de pierres en V, sans gêner la circulation sur les chemins de ronde ni les arbalétriers à leur poste. En X, on voit, de face, à l'extérieur, la charpente du hourdage dépourvue de ses madriers de garde, et en Y, cette charpente garnie. Par les meurtrières et mâchicoulis, on pouvait lancer ainsi sur l'assaillant un nombre prodigieux de projectiles. Comme toujours, les meurtrières U, percées dans les merlons, dégageaient au-dessous des hourds et permettaient à un deuxième rang d'arbalétriers postés entre les fermes, sur le chemin de ronde, de viser l'ennemi.

On conçoit que l'inclinaison des madriers de garde était très-favorable au tir. Elle permettait, de plus, de faire surplomber le deuxième mâchicoulis S en dehors du hourdage inférieur.

La dépense que nécessitaient des charpentes aussi considérables ne permettait guère de les établir que dans des circonstances exceptionnelles, sur des points mal défendus par la nature.

La courtine qui relie la tour du Trésau à la porte Narbonnaise possède un petit puits et une échauguette flanquante destinée à battre l'intervalle entre la barbacane et cette porte.

De la tour du Trésau, en se dirigeant vers le nord, on longe une grande partie de l'enceinte des Visigoths. A voir le désordre de ces anciennes constructions, on doit admettre qu'elles ont été bouleversées par un siége terrible; on a peine à comprendre comment on a pu, avec les moyens dont on disposait alors, renverser des pans de murs d'une épaisseur considérable, faire pencher ces tours dont toute la partie inférieure ne présente qu'une masse de maçonnerie. Il semblerait que la poudre à canon peut seule causer des désordres aussi graves, et cependant le siége pendant lequel une partie considérable de ces remparts a été renversée est antérieur au XIIe siècle, puisque, sur ces débris, on voit s'élever des constructions identiques avec celles du château, ou datant du XIIIe siècle.

[1] On a vu que le sénéchal Guillaume des Ormes se félicite d'avoir pu reprendre le faubourg de Graveillant, dans lequel se trouvait une provision de bois qui fut très-utile aux assiégés.

[2] Au château de Coucy, bâti au commencement du XIIIe siècle, on voit naître les mâchicoulis de pierre destinés à remplacer les hourds de bois. Là, ce sont déjà de grandes consoles de pierre qui portaient le hourd de bois.

[3] Lices, espace compris entre les deux enceintes d'une place.

[4] A Toulouse, assiégé par Simon de Montfort, les habitants augmentent sans cesse les défenses de la ville:

« E parec ben a lobra e als autres mestiers

« Que de dins et defora ac aitans del obriers

« Que garniron la vila els portais els terriers,

« Els murs e las bertrescas els cadafalcs dobliers

« Els fossatz e las lissas els pons els escaliers

« E lains en Toloza ac aitans carpentiers. »

Ces cadafales dobliers sont des hourds doubles. Voyez Poème de la Croisade contre les Albigeois, Collection dos documents inédits de l’Hist, de France.

/image%2F1006838%2F20240422%2Fob_be39e9_1000027932.jpg)

/image%2F1006838%2F20240422%2Fob_9419a1_1000028351.jpg)

/image%2F1006838%2F20240110%2Fob_1be104_lcl101011401-001.jpg)

/image%2F1006838%2F20231025%2Fob_090c16_picsart-23-10-23-19-43-32-368.jpg)

/image%2F1006838%2F20230923%2Fob_cab313_lupin-opportun-1.jpg)

/image%2F1006838%2F20230913%2Fob_4eb839_lcl101014401.jpg)