DE QUELQUES FONTAINES DE PARIS. ANCIENNES ET NOUVELLES.

DESSINS AU TRAIT PAR M. MOISY. TEXTES ET DESCRIPTIONS HISTORIQUES PAR M. AMAURY DUVAL.

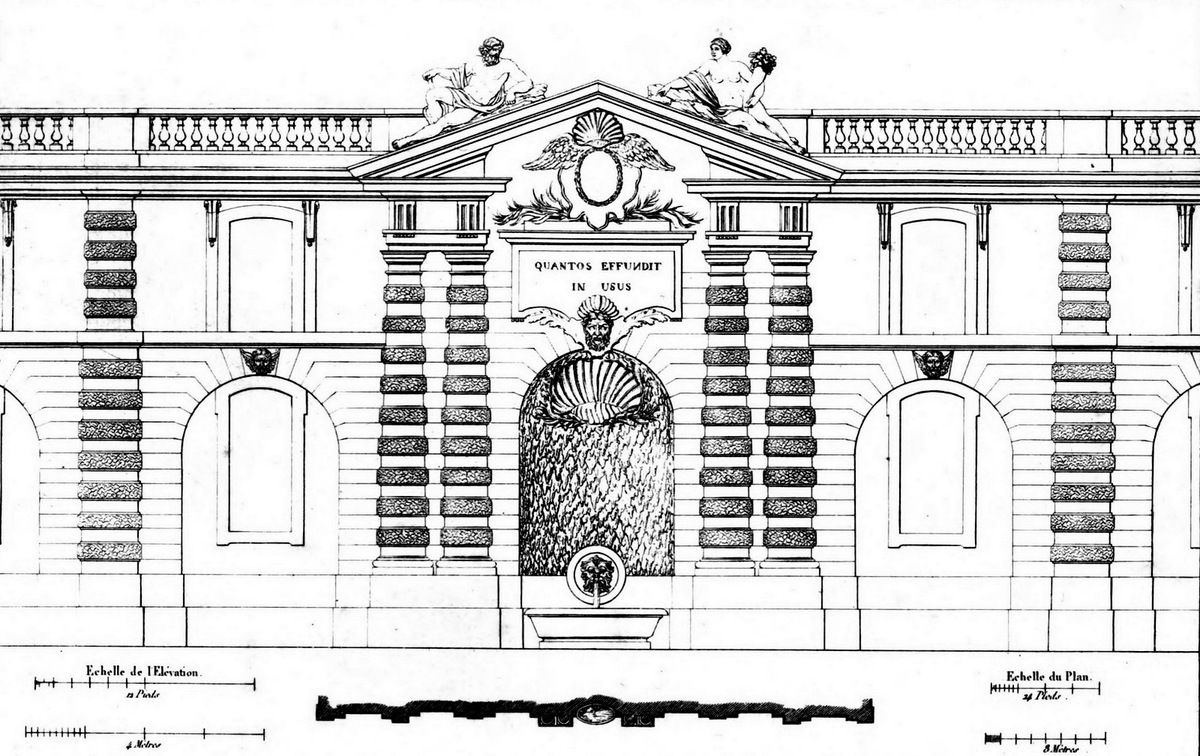

FONTAINE OU GROTTE DU LUXEMBOURG.

PLANCHE XII.

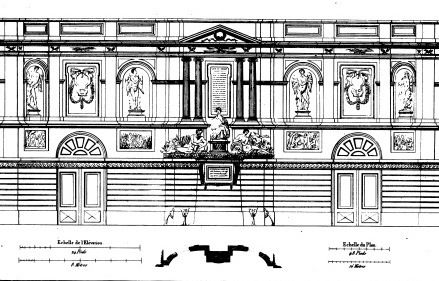

La fontaine du Luxembourg est un de ces monuments d'apparat uniquement destinés à l'embellissement des jardins. Elle fut élevée pour servir de point de vue à l'une des grandes allées, d'après les dessins de Jacques Desbrosses, à qui l'on doit aussi la construction du palais. On sait qu'en faisant bâtir cet édifice au commencement du dix-septième siècle, Marie de Médicis avait ordonné à l'architecte de se rapprocher, dans sa composition, de l'ensemble et des détails du palais Pitti, que l'on admire à Florence. Aussi, tous les bâtiments, et la fontaine elle-même, portent-ils le caractère de l'architecture toscane.

La fontaine ou grotte du Luxembourg, se compose de deux avant-corps formés par des colonnes d'ordre toscan, et d'une grande niche au milieu, qui est surmontée d'un attique et d'un fronton cintré. Dans l'entrecolonnement des avant-corps se présente, de chaque côté, une plus petite niche à laquelle un masque de satyre sert de clé. Les colonnes, le fonds des niches, l'attique, le fronton, toute la surface, en un mot, de cette fontaine, sont couverts de congélations, ornement bien précieux, puisque dans ce monument c'est la seule chose qui caractérise une fontaine. Au-dessus de chaque avant-corps est une statue colossale couchée, et représentant l'une un fleuve, par Duret, l'autre une naïade, par Ramey. Dans l'origine, ces figures avaient été exécutées par des contemporains de Desbrosses, et devaient être sans doute d'un meilleur style que celles qui, depuis peu d'années, les ont remplacées. Quoique la plus considérable, cette restauration n'est pas, au reste, la seule qu'on ait faite à la fontaine du Luxembourg, qui, depuis longtemps, était tombée dans le plus triste état de dégradation. On voyait autrefois, au bas et en avant de la niche du milieu, une vasque avec un jet-d'eau ; on y a substitué un maigre rocher des cavités duquel s'échappe un très-mince filet d'eau, et qui sert de piédestal à une fort mauvaise figure en marbre blanc représentant Vénus au bain. On a encore sculpté des congélations dans la table de l'attique, à la place des armes de France et des Médicis, qui avaient été effacées pendant la révolution.

Si au lieu de construire un rocher si mesquin, et qui ne pouvait jamais être en proportion avec l'architecture, on s'était occupé d'amener à cette fontaine un volume d'eau plus considérable, de l'y faire jaillir de différents côtés, chacun s'empresserait de louer M. Chalgrin, qui a dirigé ces réparations, ainsi que toutes celles du palais du Sénat. Mais ne troublons point la cendre de cet estimable architecte[1] ; sachons lui gré, au contraire, d'avoir montré tant de respect pour la mémoire de Desbrosses ; car telle était la détérioration de ce monument, qu'il aurait pu, sans qu'on lui en fît de reproches, le démolir, comme l'on a détruit les balustres des terrasses que Blondel regardait comme des modèles en ce genre.

Derrière cette fontaine se trouve un reste de bâtiment qu'on a déjà cherché à masquer par des arbres, et qui, s'il était abattu, donnerait à la fontaine un aspect plus grand, et à cette partie du jardin, un point de vue plus pittoresque.

La fontaine du Luxembourg s'alimente des eaux que conduit à Paris l'aqueduc d'Arcueil.

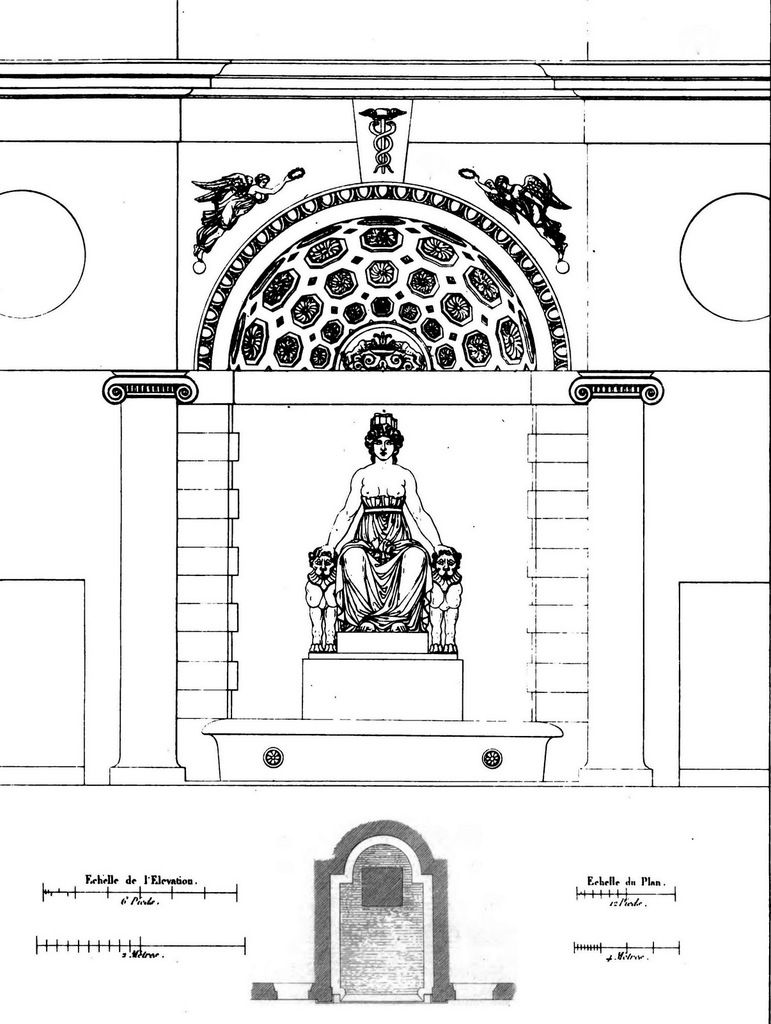

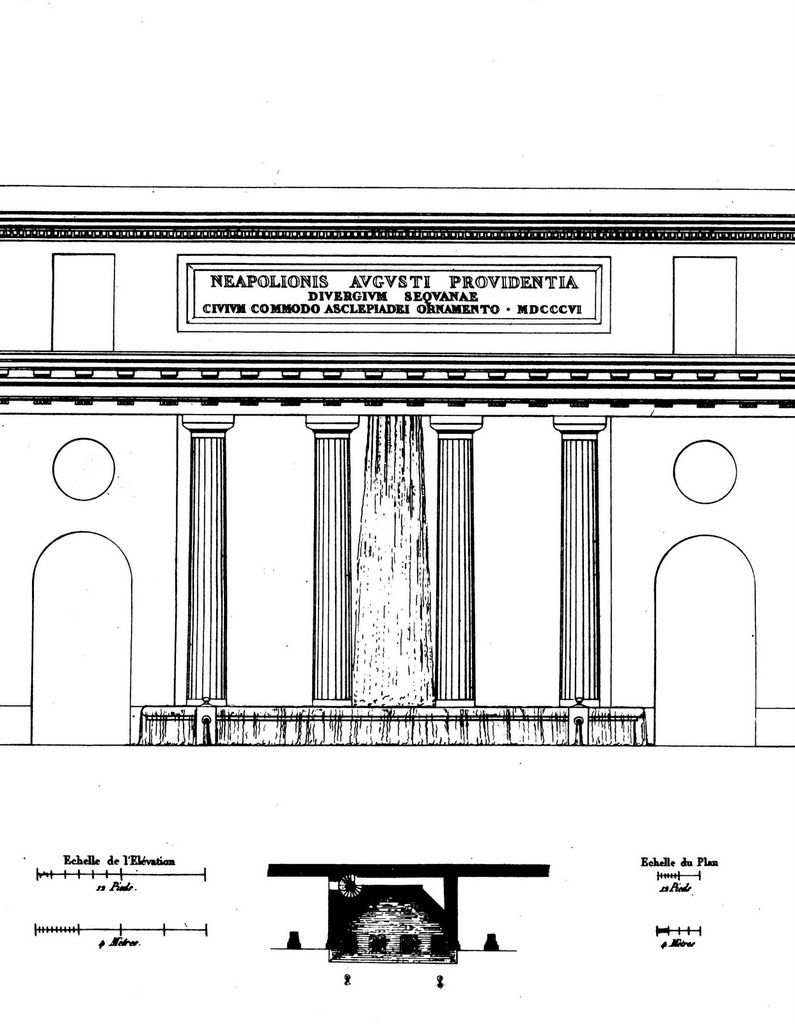

FONTAINE DE LA COUR BATAVE,

SITUÉE RUE SAINT-DENIS.

PLANCHE XIII.

En 1791, lorsque l'on commençait à vendre les biens des communautés religieuses, une compagnie de négociants hollandais acheta les bâtiments de la confrérie du Saint-Sépulchre, église collégiale fondée, en 1326, par des pèlerins qui venaient d'accomplir le vœu de visiter le Saint Tombeau du Seigneur, à Jérusalem. Sur les décombres du cloître, et de toutes les dépendances d'un monastère, on vit bientôt s'élever une suite de maisons de commerce, formant un plan régulier ; et l'on donna à cette enceinte le nom de Cour Batave, pour rappeler sans doute la nation à laquelle appartenaient les propriétaires. Messieurs Sobre et Happe, architectes, en dirigèrent les travaux, qui furent exécutés pendant le cours du papier monnaie, et qu'on évalua à plus de dix-huit cents mille francs en numéraire, somme immense, sans doute, mais trop peu considérable encore, puisqu'une partie de cet édifice n'a pu être terminée.

Des marchands, des fabricants de toute espèce occupent les boutiques et les étages supérieurs de ces bâtiments. Pour une telle destination fallait-il une décoration extérieure et intérieure aussi fastueuse ? Pourquoi des colonnes, des bas-reliefs, des caissons, des ornements de toute espèce ? Une ordonnance simple, commode et peu coûteuse, voilà pour des constructions de ce genre les premières conditions à remplir.

Quoiqu'il en soit, cet ensemble de bâtiments forme à-peu-près un plan carré terminé par un rond-point, à l'extrémité duquel se trouve la fontaine dont nous offrons ici la gravure. Ce monument n'est point isolé, et fait, au contraire, partie de la décoration intérieure de la cour. Placée à la suite d'une arcade qui répète l'entrée principale, il sert là comme de point de vue. Au milieu d'un bassin, on voit sur un socle carré une figure de femme assise, ayant sur la tête une couronne murale, et appuyant chaque main sur la tête d'un lion placé de chaque côté, près d'elle. Du mufle de ces animaux s'échappait autrefois un filet d'eau qui retombait dans le bassin. Ce morceau de sculpture, assez lourdement traité, est de M. Augé.

On ne sait trop par quel motif cette fontaine est, depuis peu d'années, entièrement privée d'eau. Elle est cependant heureusement située au centre d'un édifice extrêmement étendu, et servait à la consommation journalière du grand nombre de personnes qui l'habitent. En cas d'incendie, un monument de cette espèce serait aussi d'un grand secours. Il faut espérer que la quantité d'eau amenée dans le quartier Saint-Denis, par l'aqueduc souterrain du canal de l'Ourcq, permettra à messieurs les ingénieurs de rendre à cette fontaine son précieux aliment.

On assure que cette fontaine n'est point une propriété publique ; qu'elle appartient aux propriétaires de la Cour-Batave. Mais on ajoute que la ville se propose d'en faire l'acquisition.

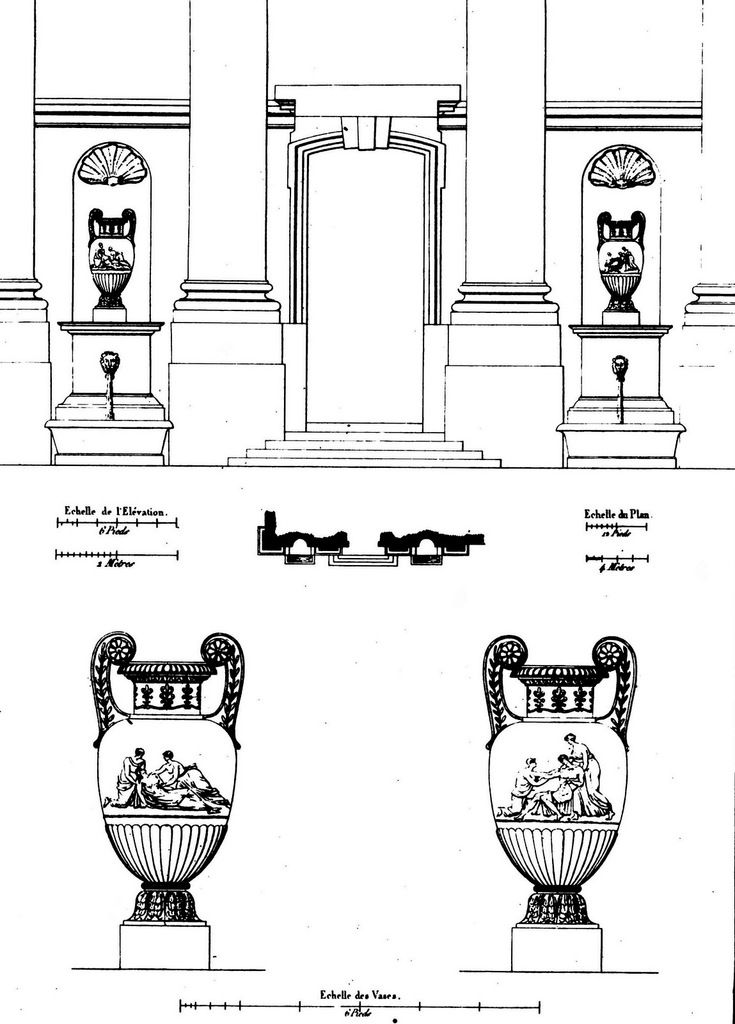

FONTAINE DU PARVIS NOTRE-DAME.

PLANCHE XIV.

Dès 1639 il existait une fontaine sur le Parvis Notre-Dame, du côté opposé au bâtiment de l'Hôtel-Dieu. Elle était placée, dit-on, près d'une ancienne statue qui a été un grand sujet de discussion entre les divers historiens de Paris.

En effet, les uns ont prétendu reconnaître dans cette figure celle d'Esculape, d'autres ont cru y voir celle d'Archambaud, maire du palais sous Clovis II, tandis que l'abbé Leboeuf, après plusieurs examens, l'a jugée être une représentation de Jésus-Christ, tenant dans sa main le livre des évangiles. Entre tant d'avis différents, il serait embarrassant de choisir aujourd'hui surtout que cette statue est détruite, et qu'il n'en reste point de gravure exacte. Elle fut abattue en 1748, ainsi que la fontaine, monument fort simple dans son ensemble comme dans ses détails on a conservé seulement l'inscription qui était gravée sur celle-ci.

QUI SITIS HUC TENDAS ; DESUNT SI FORTE LIQUORES,

PROGREDERE, ETERNAS DIVA PARABIT AQUAS.

C'est-à-dire,

« Approchez ici vous qui êtes altéré, et si par hasard mes eaux ne vous suffisent point, avancez jusques dans le temple, la Vierge qu'on y invoque vous prépare des eaux éternelles. »

Ce fut pour donner plus d'étendue et une forme moins irrégulière au Parvis, qu'on supprima et la fontaine et la statue dont nous venons de parler. En même-temps on abattit la petite église de Saint-Jean-le-Rond, qui était attenante à la tour droite de la cathédrale et fermait le cloître Notre-Dame. On y substitua une façade percée de trois portes, qui avait été dessinée par Boffrand[2], et que depuis on démolit pendant la révolution.

A la même époque cet architecte était chargé de construire, au coin du Parvis et de la rue Notre-Dame, un bâtiment pour les Enfants-Trouvés, et qui maintenant est occupé par la pharmacie de l'Hôtel-Dieu. Il devait ensuite élever de l'autre côté un bâtiment parallèle pour servir de point de vue à la Cathédrale ; mais ce projet ne reçut point son exécution, et même le premier commencé vers 1748 n'est point encore entièrement terminé.

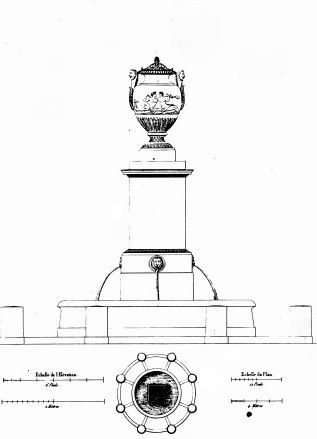

C'est sur la façade principale de ce bâtiment, d'architecture assez lourde et très peu d'accord avec le style gothique de l'église Notre-Dame, que l'on a placé, dans une niche pratiquée de chaque côté de la porte, la nouvelle fontaine dont l'érection a été ordonnée par le décret de 18o6.Cette fontaine est double, si l'on peut s'exprimer ainsi, et consiste de chaque côté, en un vase imité d'un des beaux vases grecs de la collection du chevalier Hamilton, et gravés par d'Hancarville. On en a seulement un peu allongé le galbe, qui, dans l'original, est plus pur et se rapproche davantage de la forme de l'œuf Sur la partie la plus renflée de chacun de ces vases, qui sont en pierre, on a sculpté un petit bas-relief représentant des femmes qui portent des secours à un moribond.

L'artiste a voulu par-là rappeler en même-temps la destination de l'édifice auquel ces fontaines sont attenantes, et de l'Hôtel-Dieu, près duquel elles sont situées. Un petit piédestal carré sert de socle à ces vases, et du milieu s'échappe, par un mascaron de bronze, un filet d'eau qui retombe dans une cuvette placée au-dessous.

La sculpture de cette double fontaine, qui s'alimente des eaux de la pompe

Notre-Dame, est de M. Fortin, la composition, de M. Brale.

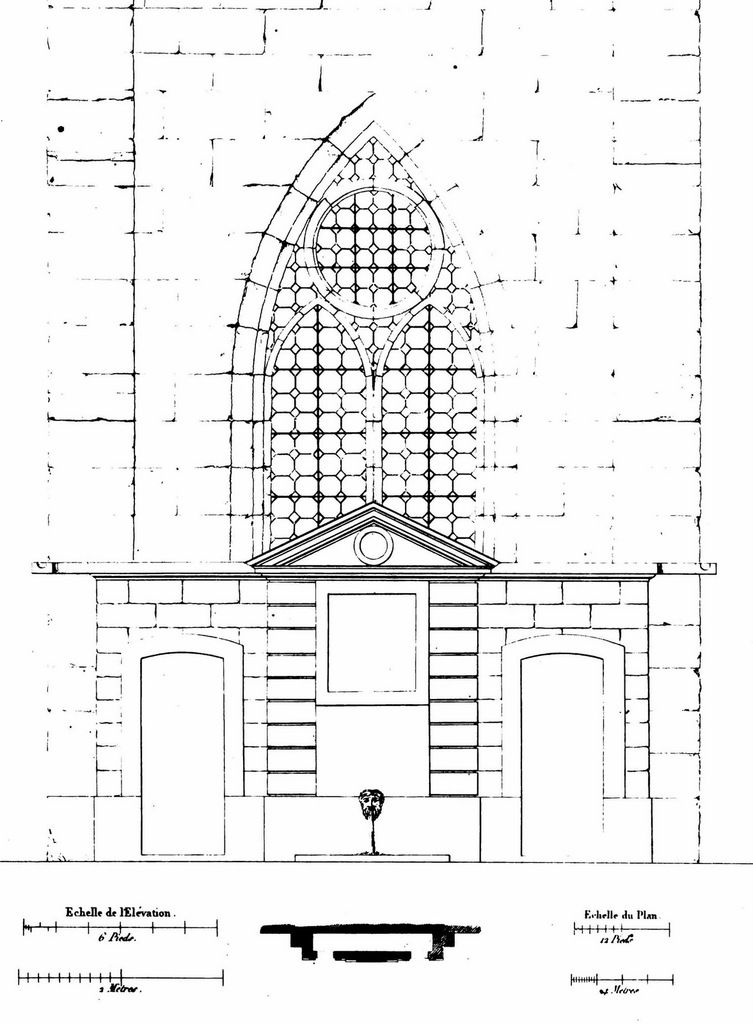

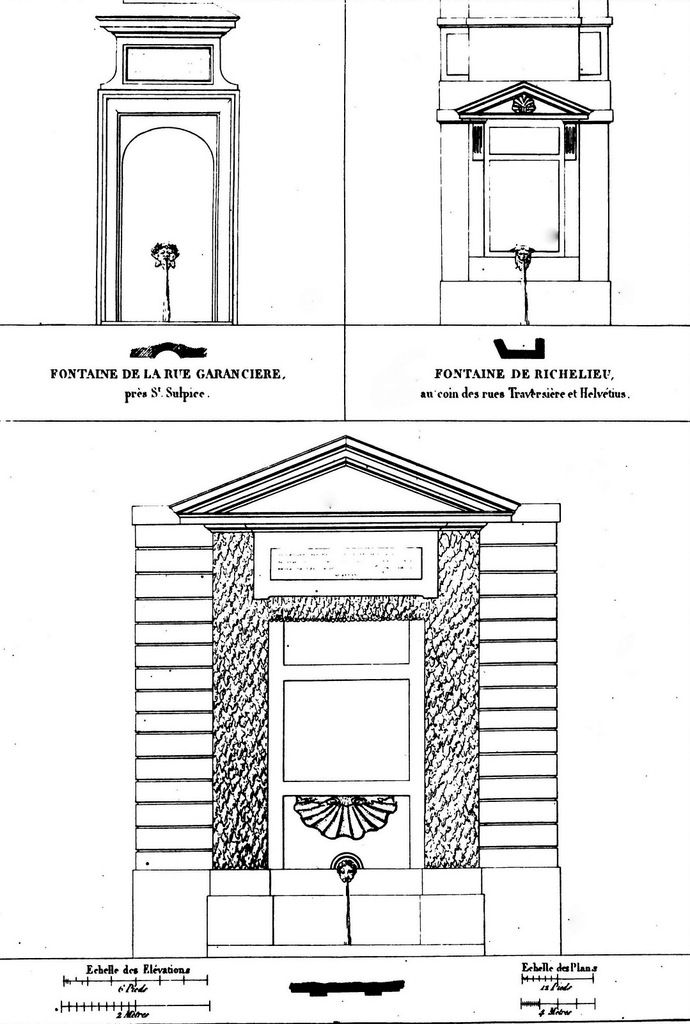

FONTAINE DE SAINT-COME.

PLANCHE XV.

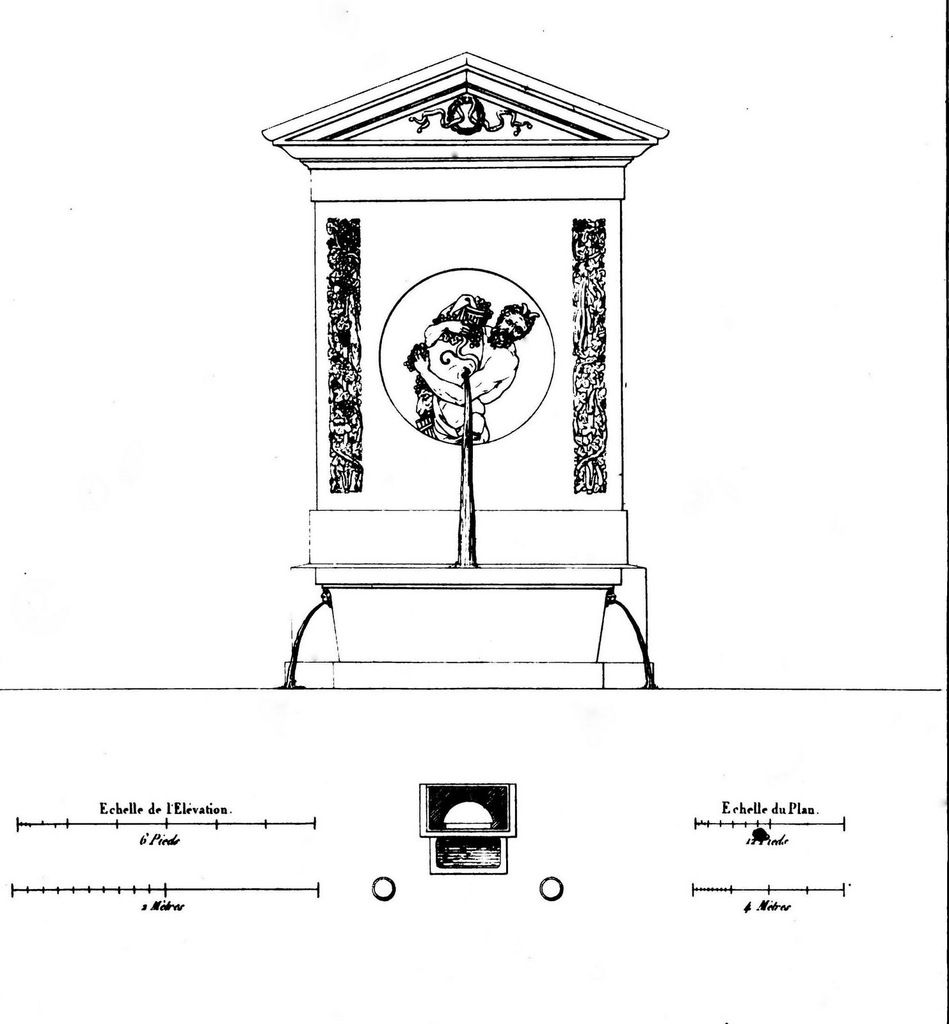

Cette fontaine, située à l'extrémité de l'École de Médecine, du côté de la rue de la Harpe, a été construite vers 1624, lorsqu'après l'achèvement de l'aqueduc d'Arcueil on commença à embellir de fontaines le quartier Saint-Jacques.

Dans l'origine, elle s'alimentait seulement d'une partie des eaux qu'amène à Paris cet aqueduc ; on y adjoignit par la suite une portion de celle de la pompe Notre-Dame, et aujourd'hui, depuis l'érection de la fontaine de l'École de Médecine, elle ne coule plus et ne sert que de réservoir.

Sous le rapport de l'art, cette fontaine n'a rien de remarquable, si ce n'est son extrême simplicité, qui s'accorde bien avec le peu d'eau qu'elle fournissait.

Comprise entre deux piliers extérieurs d'une église, elle ne consiste que dans une façade de très peu d'épaisseur, dont le milieu, marqué par des pieds-droits avec bossages, est surmonté d'un petit fronton triangulaire. Les ailes ornées de refends, sont percées chacune d'une porte.

Il paraît qu'autrefois on était encore moins qu'aujourd'hui, dans l'usage d'isoler les fontaines; les anciennes, pour la plupart, sont toujours adossées à quelque édifice. Celle qui fait le sujet de notre planche n° XV, est comme on peut le voir dans notre gravure, tout-à-fait attenante à l'église Saint Côme, monument gothique du XIIIe siècle.

La fondation de cette église remonte jusqu'à 12 12, époque où elle fut bâtie aux dépens de l'abbé et des religieux de Saint-Germain-des-Prés, qui en eurent le patronage jusqu'en 1345. Ils en furent alors privés par un arrêt du parlement, rendu en faveur de l'université, à l'occasion d'une querelle qui s'était élevée entre les écoliers de cet établissement et les domestiques de l'Abbaye.

L'université nomma à la cure de Saint-Côme jusqu'au moment où les églises furent supprimées, et depuis ce temps, celle-ci ne s'est plus ouverte.

Parmi les souvenirs que rappelle ce quartier, nous n'en rapporterons qu'un seul ; celui qui concerne la mort d'un des plus grands monstres du régime révolutionnaire. C'est, tout près de la fontaine dans la rue de l'École de Médecine, nommée alors rue des Cordeliers, que le 13 juillet 1793, une jeune fille, Charlotte Cordai, venue exprès de Caen à Paris, plongea un poignard dans le sein de Marat, qui, reposant dans sa baignoire, méditait sans doute quelque nouveau crime. On sait les honneurs qu'on lui rendit après sa mort et de quelle ignominie ils furent suivis. Enterré avec pompe dans le jardin des Cordeliers, son corps en fut bientôt exhumé pour être précipité dans l'égout Montmartre.

[1] Les arts ont perdu Jean-François-Thérèse Chalgrin, le 3o janvier 1811. Il était âgé de 71 ans. Reçu dès l'âge de 29 ans à l'Académie d'Architecture, il a consacré toute sa vie à l'étude et à la pratique de son art. Peu d'architectes ont été aussi occupés. Entre autres édifices, on doit à ses talents, l'une des tours, les chapelles, et l'orgue de Saint-Sulpice ; le collège de France, place Cambrai ; le séminaire du Saint-Esprit ; l'église de Saint-Philippe du Roule, etc. M. Chalgrin avait dirigé encore les travaux de toutes les fêtes publiques qui ont eu lieu depuis l'an 6. Il s'occupait, au moment où la mort est venu le surprendre, de l'érection de l'arc de triomphe de l'Étoile. [2] Boffrand, architecte, neveu de Quinault, naquit en 1667. Il apprit la sculpture chez Girardon, et l'architecture sous Jules Hardouin Mansard. Après avoir été employé à plusieurs grands travaux, il mourut en 1754. Il a laissé sur son art plusieurs ouvrages imprimés.

/image%2F1006838%2F20240110%2Fob_1be104_lcl101011401-001.jpg)

/image%2F1006838%2F20231025%2Fob_090c16_picsart-23-10-23-19-43-32-368.jpg)

/image%2F1006838%2F20230923%2Fob_cab313_lupin-opportun-1.jpg)

/image%2F1006838%2F20230913%2Fob_4eb839_lcl101014401.jpg)

/image%2F1006838%2F20230905%2Fob_18885f_screenshot-20230904-194643-instagram.jpg)

/image%2F1006838%2F20230821%2Fob_7e88ef_screenshot-20230813-073713-instagram.jpg)