LE BON PASTEUR. Fin du 1er siècle.

INTRODUCTION.

I

L'ART BIBLIQUE ET L'ART CHRÉTIEN.

Le premier temple de Dieu fut le temple de la nature ; Dieu lui-même en fut l'architecte. Dans ce temple le sanctuaire est partout ; il a pour colonnes les grands arbres, et les rochers pour autels ; les fleurs des champs en sont la parure ; le soleil et tous les astres l'éclairant de mille et mille flambeaux.

Lorsque la noble simplicité du culte patriarcat ne suffît plus aux besoins des générations accumulées, Dieu voulut bien que la main de l'homme lui élevât un temple. Il fit plus, il lui promit d'y habiter ; et, jusque-là seul artiste, il se chargea d'ouvrir la première école où l'art fut enseigné selon toute la grandeur de sa légitime mission. Il ne dédaigna même pas d'en être le premier maître.

« Voici », dit le Seigneur à Moïse, « Béséléel, fils d'Uri, fils de Hur de la tribu de Juda ; je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence, de science pour concevoir ou exécuter tout ouvrage qui peut se faire en or, en argent, en airain, en marbres, avec des pierres précieuses, et toutes sortes de bois. Je lui ai associé Ooliab, fils d'Achisamech, de la tribu de Dan ; je les ai instruits de tout ce qu'ils devaient savoir ; j'ai mis dans leur coeur tout ce qu'il faut posséder pour faire les ouvrages que je t'ai commandés : le tabernacle de l'alliance, l'arche du témoignage, le propitiatoire, tous les vases sacrés, les autels, le candélabre, les vêtements sacerdotaux [1] »

Béséléel et Ooliab, guidés par l'inspiration divine, accomplirent avec une perfection qui a mérité les louanges de l'Esprit-Saint l'oeuvre qui leur était confiée. L'art, élevé dès lors à une si haute dignité, ne devait cependant prendre, ni dans ce premier temple du vrai Dieu, ni dans le temple de Salomon qui lui succéda, les développements auxquels il était appelé dans les églises chrétiennes.

Dieu unique, dans un temps où les hommes voulaient se faire autant de dieux qu'ils avaient de temples, qu'ils se fabriquaient d'images, il voulut n'avoir qu'un seul temple, et n'y avoir pas d'image.

Dieu invisible, il voulut dans ce temple, à la place qu'il avait choisie pour y habiter spécialement, par un privilège ineffable, et précisément parce qu'il se l'était réservée, qu'aucune image n'y manifestât sa présence sur les lames d'or du propitiatoire.

C'est un besoin cependant de notre nature de nous représenter sous des formes sensibles les choses qui, accessibles à notre intelligence, ne le sont pas à notre vue.

Dieu tient compte de tous nos besoins. Dans l'ancienne loi elle-même, il eut égard à celui-ci : on le voit par les figures de chérubins qui, placées au-dessus de l'arche, l'ombrageaient de leurs ailes ; par les figures du même genre qui, en grand nombre, ornèrent le temple de Salomon. Avec un peuple aussi enclin que l'étaient les Juifs à suivre la pente générale qui entraînait tous les hommes vers l'idolâtrie, Dieu trouva prudent de ne pas permettre de multiplier parmi eux les images, indépendamment de la défense absolue de représenter la divinité sous des formes visibles. Il voulait cependant que son peuple le sentît près de lui, et, afin d'en être plus facilement compris, à défaut de ces images peintes ou sculptées, il ne lui épargna pas les figures de langage : lui-même il a des yeux, il entend comme s'il avait des oreilles, il parle comme s'il avait une bouche, son bras se lève, sa main s'appesantit. Dans les visions de ses prophètes, ces figures prennent une apparence corporelle, et il se montre à eux comme un majestueux vieillard.

La poésie des livres saints contient les germes d'un art qui l'aurait emporté, s'il lui eût été loisible de se développer, sur les chefs-d'oeuvre de l'art grec, de toute la supériorité qu'eurent Moïse et David sur Homère et Pindare.

Ce que les Juifs ne firent pas, les chrétiens, leurs héritiers, étaient destinés à le faire. Disciples d'un Dieu fait homme, pour eux devaient être enlevées toutes les entraves qui, sous l'empire de l'ancienne loi, avaient tenu l'art enchaîné. Il leur appartenait de faire jaillir du sein des livres sacrés, selon l'expression de Joseph de Maistre, un-beau céleste, destiné à faire pâlir tout ce que la Grèce avait enfanté de plus idéal.

Avant d'aborder l'étude des règles et des représentations consacrées par l'usage, qui doivent servir à diriger Fart chrétien, nous avons jugé utile d'offrir un résumé historique de ses développements et de ses vicissitudes. On ne saurait, en effet, avancer dans cette étude sans reconnaître bientôt que la manière d'entendre ces règles et ces représentations à singulièrement varié suivant les temps.

L'art chrétien eut d'abord à se dégager des errements de l'art tout imprégné de paganisme, au sein duquel il prit naissance, comme l'Eglise au milieu des Gentils. Il eut aussi alors besoin de cacher, du moins aux profanes, les pensées ineffables qu'il avait cependant mission d'exprimer : pensées dévie, de salut, de délivrance, qui l'alimentent tout entier pendant ses premières périodes. Ces pensées conservent une couleur de douceur et de paix que nous pourrons appeler pastorale, et qui, en effet, a pour type l'image du Bon Pasteur pendant l'ère tout entière des persécutions. Après la conversion de Constantin, elles prennent un ton de victoire, de triomphe, qui trouve sa plus haute et sa plus habituelle expression dans l'image du Christ triomphant.

Un trait commun aussi à ces premières périodes, c'est la prédominance des idées sur les sentiments ; des vérités fondamentales sur leurs applications. Cette sorte de suprématie ne leur est sérieusement disputée qu'au coeur du moyen âge. Au XIIIe siècle, à cette époque de vie et d'épanouissement, la pensée se concentre moins et s'épanche beaucoup plus ; la sève chrétienne est vive, abondante ; ses produits sont plus variés ; l'imagination s'y mêle davantage. Puis, l'on veut moins admirer, pour songer un peu plus à s'attendrir ; c'est le moment où le Christ souffrant, le crucifix conçu dans le sentiment de la douleur, deviendra le type caractéristique de l'art chrétien. A celte époque de transition le passé et l'avenir se donnent la main : le passé est un ancêtre consulté, écouté avec un souverain respect ; et voilà déjà l'avenir qui demande à prendre son essor, à s'élancer avec une vie pleine d'indépendance.

Deux enfants, si on peut le dire, naquirent bientôt, au sein de l'art, du travail des esprits : le naturalisme et le mysticisme. Liés d'abord par des rapports intimes, ou plutôt entremêlés en des oeuvres qui leur furent longtemps plus ou moins communes, ils ne commencèrent à se séparer qu'aux approches de la Renaissance. Leur séparation, consommée alors, a été trop jugée d'après ce qu'elle fut depuis. Dans la nature il y a les affections et les sensations : le naturalisme tendait à faire descendre l'art dans la région trop humaine de celles-ci, le mysticisme le relevait sur les sommets où s'idéalisent celles-là, dans un atmosphère tout divin.

L'affaiblissement de la foi et l'affranchissement des traditions coïncidèrent, au XVIe siècle, avec le plus parfait développement de l'art sous le rapport purement plastique. L'art put faire des oeuvres chrétiennes, et les revêtir de tout l'éclat qu'il avait acquis ; mais il n'était plus l'art chrétien. Tandis que, dans les régions supérieures de l'art, la poursuite trop exclusive des satisfactions sensuelles ou seulement de l'imitation naturelle aboutit à ce résultat ; les sentiments de la piété chrétienne arrivent facilement, dans les régions inférieures, à n'avoir plus pour expression qu'une imagerie alambiquée, sans naturel et sans goût.

L'art chrétien avait besoin de se relever.il s'est relevé de nos jours, et il s'est soutenu avec l'appui des études archéologiques. Nous obéissons nous-mêmes au mouvement que nous constatons, en essayant d'éclairer sa marche.

Telle est, en peu de mots, l'histoire des évolutions de l'art chrétien. Les proportions de notre travail ne nous permettent pas de les approfondir ; mais nous recueillerons quelque lumière sur chacune d'elles, pour bien apprécier les oeuvres, qui leur appartiennent, et que nous devons rencontrer dans le cours de ces études.

II.

ORIGINE DE L'ART CHRÉTIEN.

Réduits aux seules conjectures sur l'origine de l'art chrétien, nous dirions : les premiers chrétiens, même dès les temps apostoliques, peignirent et sculptèrent, ils le firent par cela seul qu'il ne leur était pas défendu de le faire ; ils le firent parce que l'usage des images, conforme à notre nature, s'adapte on ne peut mieux à la religion d'un Dieu fait homme. Dès lors que nous ne nous mettons pas sur le terrain delà controverse avec ceux qui n'acceptent pas les décisions de l'Eglise, il nous suffit de ces décisions mêmes ; et, puisqu'il est de foi que l'usage des images, loin d'être contraire à l'essence du christianisme, est utile aux chrétiens, comment croirions-nous, sans preuve positive, qu'ils se soient jamais absolument privés de leurs secours ?

Le plus ancien des peintres chrétiens, si l'on en croit des traditions admises dans le concile même où fut tranchée la question de la légitimité des images et du culte qu'on leur rend, aurait été saint Luc. Saint Luc était médecin ; mais un médecin de profession peut parfaitement avoir, comme amateur, quelque talent en peinture ; et la supériorité de son intelligence, accoutumée à recevoir les inspirations du Saint-Esprit, a pu suppléer à ce qui aurait manqué à son savoir artistique. Rien donc ne s'oppose à ce que le saint évangéliste soit, en effet, l'auteur d'un ou de plusieurs portraits de la Mère de Dieu, dont seraient provenues, par voie d'imitation, les meilleures des antiques imagés qui portent son nom. Ces images sont empreintes d'ailleurs d'un cachet de beauté peu remarqué de la plupart des hommes, garce que l'élévation du type et la saveur extraordinaire de l'expression n'y sont pas assez mises en relief parla vigueur du pinceau ; mais selon nous, et nous espérons pouvoir justifier cette pensée, il n'est pas de modèles plus convenables pour apprendre à peindre Marie d'une manière digne d'elle, autant, du moins, qu'il appartient à notre infirmité de le faire.

Sans prétendre déterminer la valeur des traditions qui s'attachent aussi à Nicodème, nous ne les repousserons pas non plus ; et il ne nous paraît nullement invraisemblable que le saint docteur qui, d'abord, disciple timide et caché du Sauveur, se montra plus tard si courageux quand il fallut l'embaumer et l'ensevelir, ait employé à le représenter sur la croix une certaine pratique de la sculpture qu'il aurait cultivée comme amusement. Tout ce que nous pourrons recueillir relativement au Santo Volto de Lucques, qu’on lui attribue, est plus favorable que contraire à ces traditions.

Ce n'est point cependant par les images de ce genre, encore moins par celles qui, formées miraculeusement, ne seraient pas dues à la main des hommes, que nous ferons commencer l'histoire de l'art -chrétien dont nous nous proposons de tracer un aperçu. Les traditions qui se rapportent à ces images ont à nos yeux une grande importance/et nous y reviendrons ; mais nous pouvons prendre comme point de départ une base incontestable. Aux termes de la critique la plus rigoureuse, on peut affirmer que, parmi les peintures chrétiennes des Catacombes, il en est qui remontent certainement au commencement du second siècle de notre ère, et probablement même au premier.

Déjà d'Agincourt avait établi, par la seule comparaison des styles, que diverses peinturées chrétiennes étaient contemporaines de celles des thermes de Titus et du sépulcre des Nasons[2] '. Mais nous nous prévalons surtout des nouvelles découvertes de M. le chevalier de Rossi ; de l'ensemble de preuves, vraiment décisives, qui résultent chez lui de l'étude combinée des caractères iconographiques, de l’épigraphie et de la succession des foui lies, pour assurer cette antiquité aux premières peintures des Catacombes ; notamment aux deux chambres sépulcrales de la crypte de sainte Lucine, rattachée aujourd'hui au cimetière de Saint Calixte [3]'.

Il n'était pas dans la nature des choses humaines que cet art naissant acquît instantanément sa perfection ; mais dès ses premiers essais, on y voit jaillir une supériorité de pensée qui l'élève bien au-dessus de tout ce qu'il était possible d'exécuter ou de concevoir sous l'empire du paganisme.

Pour établir cette supériorité, il n'est pas besoin de rabaisser l'art antique. Cet art fut véritablement grand par la perfection des formes, et plus encore par l'élévation des idées. Au service même des passions, il conserva presque toujours une empreinte de noblesse et de retenue qui mérita de passer au service de la vérité et de la vertu, lorsque l'art chrétien recueillit son héritage. Entre les deux, en effet, les rapports de filiation ne sont pas douteux ; mais ce ne fut pas au moyen des chefs-d’œuvres de la Grèce que le lien s'établit. Appelé à tout régénérer, le christianisme ne rattacha même pas l'art qu'il allait fonder aux sommités de l'art contemporain : il le prit plus bas pour l'élever plus haut.

L'art chrétien eut à subir d'abord toutes les conditions sociales où se trouvaient les fidèles eux-mêmes. Gentils convertis, renouvelés selon l'homme intérieur par la grâce du baptême, ils continuèrent, en toutes les choses Où la conscience n'était pas directement engagée, à vivre conformément aux usages au sein desquels ils avaient vécu jusque-là. Leurs artistes, quant aux formes, aux couleurs, à la manière et au style, ne devaient pas, à leur point de départ, se distinguer, ou, du moins, ne pouvaient se distinguer que faiblement des écoles qu'ils venaient de quitter. On a cru pendant longtemps que les chrétiens s'étaient principalement recrutés dans les*" classes inférieures de la société, parmi les déshérités de ce monde. Aujourd'hui, au contraire, on ne peut douter, après les étude de M. le chevalier de Rossi, qu'un grand nombre de familles patriciennes du plus haut parage n'aient été à Rome, dès le principe, conquises à la foi; et ce fut sous le puissant patronage des Pudens, des Cornéliens, des Céciliens, des Flaviens, même de la famille impériale, à la faveur de leur situation territoriale et de leurs privilèges sociaux, que l'Eglise dut, en grande partie, de pouvoir vivre au milieu des persécutions, de s'asseoir puissamment, sur le sol, et d'y prendre dès lors une organisation d'une consistance extraordinaire. On ne voit point cependant qu'elle ait compté aussitôt dans ses rangs quelque artiste de renom. Ces hommes à grands succès, enivrés des applaudissements, accoutumés aux jouissances, mal disposés à embrasser une vie d'humilité et d'abnégation, étaient, plus que d'autres, rivés aux vieilles superstitions, occupés qu'ils avaient été en forgeant des dieux, à trouver la fortune et la gloire ; dans l'art même où, une fois chrétiens, ils ne devaient plus avoir en perspective que la ruine ou la mort.

Aucun compromis, en ce temps, n'était possible entre les disciples de Jésus-Christ et une mythologie foncièrement impure, qui, alors même qu'elle ne favorisait pas l'idolâtrie, couvrait d'un voile religieux cette sorte de culte que l'on rend au démon par la corruption des moeurs.

En fait, parmi les nouveaux convertis, l'on compte de grands écrivains, des orateurs, des savants, des philosophes : on ne cite aucun chrétien du même temps qui ait mérité d'avoir un nom dans les arts.

Quelques martyrs sont connus pour avoir été artistes ; mais on ne dit point qu'ils aient été artistes distingués ; on ne voit point surtout qu'ils l'aient été au profit de leur nouvelle croyance ; il semblerait plutôt qu'ils lui ont fait le sacrifice de leur talent et de leur vie.

III

COMMENT L'ART CHRÉTIEN SE DÉGAGE DE L'ART DU PAGANISME.

Au moment où le christianisme s'introduisait dans le monde pour le renouveler, l'art était entré dans une période pratique, abondante et' facile, jugée aujourd'hui inférieure, l'antiquité étant mieux connue, à la sève vigoureuse, au génie créateur qui caractérise l'époque de Phidias.

Nous avons admiré, nous admirons toujours l'Apollon du Belvédère, le Laocoon. Là, nous ne voyons pas seulement la noblesse un peu théâtrale de la pose, la grâce et la souplesse du modelé ; ici l'habile tension des muscles, l'horreur d'un sombre désespoir : nous y voyons, d'une part, une élévation surhumaine, de l'autre, sinon le sentiment et l'idée de la vertu, tels que l'éducation chrétienne nous les a fait comprendre, du moins quelque chose de grand par la dignité dans le supplice. Et, dans leur nudité, les plus belles Vénus du même temps n'ont-elles pas vraiment une pudeur dont sont bien éloignées leurs imitations modernes ?

Pour apprécier cependant le niveau religieux et moral auquel s'est élevé l'art antique de la Grèce au siècle de Périclès, ou ne peut plus s'en tenir à ces oeuvres dont Rome fut peuplée postérieurement au siècle d'Auguste, oeuvres, non de décadence, mais d'un art à son dernier terme d'épanouissement. Dans sa phase la plus grande, nouvellement dégagé de l'enfance, l'art antique alliait, sans parti pris, plus d'énergie juvénile à la plénitude de sa virilité. Moins sobre de mouvement dans l'action, il était plus hiératique quant à l'idée ; et, dire qu’alors ses Vénus étaient vêtues, n'est-ce pas faire comprendre suffisamment dans quelles régions il avait recherché le beau ?

Né en Grèce dans les temples, comme il est né partout, l'art s'y était élevé, autant que pouvaient le permettre les ombres du paganisme, à la conception la plus haute dé la perfection et de la grandeur dans les images de la divinité : formes accomplies, noble modération de mouvement et d'impression, sobriété dans les détails, puissante concentration quant au trait décisif : voilà encore ce que l'on observe dans les meilleurs des marbres, même aux époques postérieures qui peuplent en si grand nombre nos musées, tant fut profonde l'impression primitive.

Il ne nous est rien parvenu des chefs-d'oeuvre de la peinture antique qui nous permette d'en juger au même degré. Cependant les témoignages de sa perfection ne nous manquent pas ; et les peintures murales d'un ordre secondaire que l'antiquité romaine nous a transmises en très grand nombre, et qui en sont probablement des imitations, nous en peuvent faire connaître la manière.

Les grands peintres de la belle époque grecque avaient généralement peint sur bois des tableaux de petite ou de moyenne dimension destinés à être offerts et suspendus dans les temples.

Lorsqu'ils en sortirent par la conquête pour venir s'accumuler à Rome dans les riches demeures des patriciens, ces chefs d'œuvre de l'art perdirent de leur caractère sacré pour devenir des objets d'ostentation et de luxe.

Bientôt, au lieu de suspendre des tableaux le long des murs, on trouva plus simple de peindre les murs eux-mêmes, et la peinture devint presque uniquement un moyen de décoration : Pline le déplorait.

C'est cependant à cet usage que nous devons tout ce qui nous est parvenu de la peinture des anciens. Tandis que leurs tableaux ont disparu sans retour, les murs de Pompéi sont encore tapissés de peintures. Leur profusion dans une ville de second ou de troisième ordre tout au plus, nous donne à comprendre quelle dut être la vogue obtenue alors par ce genre de luxe. A défaut même de ces importantes découvertes les spécimens n'en seraient pas d'une grande rareté. On en retrouve des débris partout où s'étendit l'empire romain. Il y a peu d'années jusque sur les bords de la petite rivière dont notre Vendée a tiré son nom, on a découvert, dans les ruines d'une antique villa gallo-romaine, les restes de peintures, et le tombeau d'une femme peintre, ensevelie avec tous les ustensiles de sa profession[1].

Œuvres de praticiens qui voulaient aller vite autant qu'ils tenaient à bien faire, ces peintures toutes décoratives ont souvent une touche aussi lâche que facile, dont on ne se ferait pas une idée si on les jugeait, par exemple, d'après les gravures de Bartholi ; et aucune d'elles ne justifie mieux cette observation que la plus célèbre-de toutes, connue sous le nom de Noces Aldobrandines, si l'on considère l'original, et non ses imitations. Mais, sous cette exécution rapide, on reconnaît, en général, et dans la fameuse composition dont nous parlons, tout particulièrement, une telle grandeur de style, une si sérieuse élévation d'idées, que, très probablement, lorsque ces peintures ont été faites, des modèles, en tout points supérieurs, n'étaient pas éloignés. Ils ont dû être imités, sinon copiés ; il a suffi de raffermir les lignes des copies qui nous restent, de leur donner plus de correction, pour les mettre en état de soutenir le parallèle avec les plus beaux marbres antiques : n'est-ce pas la preuve que, par ce moyen, on s'est effectivement rapproché du caractère qui appartenait aux véritables originaux ?

De même il n'est pas improbable que les premiers chrétiens aient eu des tableaux sur bois d'un mérite supérieur à tout ce qui nous est parvenu de leurs oeuvres, et que tous ces tableaux aient péri sans retour, comme tous les monuments du même genre de l'antiquité payenne ; Mais, sans nous arrêter à des conjectures qui seraient sans objet, nous devons d'autant mieux nous en tenir, pour apprécier leurs premiers essais dans les arts, aux peintures, des catacombes, que nous y trouverons éminemment ce qui leur donne tant de valeur : la supériorité de la pensée.

Considérées dans leur physionomie superficielle, on voit que ces peintures procèdent directement, quant au style et au mode d'exécution, des écoles de peintres décorateurs dont nous venons de parler. Dans leurs dispositions elles s'assimilent, à s'y méprendre, avec l'agencement des arabesques et des scènes mythologiques en usage pour décorer l'intérieur d'un tombeau payen, ou une salle d'établissement thermal. Les sujets purement chrétiens eux-mêmes y sont choisis et rendus avec une telle réserve qu'il faut en pénétrer le sens pour en saisir toute la portée, et, pour le pénétrer, il fallait d'avance être chrétien.

Mais, pour les initiés, quelle supériorité dans la pensée chrétienne ! Elle est incommensurable de, pensée à pensée, partout où l'on en voit une dans les représentations payennes ; et chez les chrétiens elle est plus grande encore peut-être, si l'on considère le rôle bien déterminé fait à la pensée dans leurs représentations. Les scènes mythologiques et héroïques, dans l'art antique, n'étaient pas assurément de pure fantaisie ni jetées aux yeux uniquement pour les amuser. Sous ce rapport et sous bien d’autres, elles étaient moralement au-dessus de nos arts modernes, quand ils se séparent du christianisme. Mais comment, au milieu des fluctuations de l'esprit humain, auraient-elles exprimé avec précision ce que nul ne savait penser fixité, ce que nul ne pouvait croire comme lui étant enseigné avec certitude ? Du vrai au faux, du bien au mal, la pensée dans l’art, jusque-là, demeurait flottante.

Le chrétien croit et il sait ; il sait d'où il vient, où il va ; il sait ce qu’il est, ce qu'il veut. A l'origine, même du christianisme, la situation apparaissait bien plus tranchée qu'elle ne l'a été depuis, entre les ombres d'où sortaient les fidèles et la lumière où ils venaient d'entrer. L'idée du salut et de la régénération, l'idée d'une vie nouvelle dominait toutes les pensées du chrétien. Non-seulement il avait en vue cette vie nouvelle qui consiste dans un usage mieux réglé des choses de ce monde ; mais surtout cette autre vie qui, acquise par le baptême, se continue sans interruption pendant toute l'éternité : la vie de la grâce, en un mot, dont la vie de la gloire qui en est le complément, ne lui paraissait point séparée. La mort n'étant plus qu'une porte ouverte pour mener de l'une à l'autre sans solution de continuité, était volontiers passée sous silence, et l'observation que nous en faisons est d'autant plus remarquable que les monuments sur lesquels elle s'appuie sont tous des tombeaux.

Les sujets les plus anciennement adoptés et les plus constamment maintenus, dans l'art chrétien pendant toute la période primitive sont le Bon Pasteur portant sur ses épaules la brebis égarée, et la femme en prière, debout, les bras étendus et levés, connue sous le nom d'Orante.

Ces deux sujets avaient, plus qu'aucun autre, l’avantage de pouvoir passer facilement inaperçus ou incompris aux yeux des profanes, à une époque où les fidèles étaient tenus de s'envelopper des voiles du mystère.

11 n'est pas sans exemple que l'on trouve, parmi les scènes pastorales en usage sur les monuments profanes, un berger chargé d'un chevreau, d'une manière qui n'est pas sans rapport extérieur avec le su jet tout chrétien du Bon Pasteur. D'un autre côté, aux quatre angles d'une voûte des thermes de Titus (reproduite par d'Agincourt[2] et rapprochée de diverses peintures contemporaines des Catacombes, précisément pour mettre en évidence leur similitude, quant au mode d'exécution), l'on voit quatre figures de nymphes ou de femmes, toutes de fantaisie, qui ont beaucoup d'analogie avec les Orantes chrétiennes. Levant les bras pour soutenir des guirlandes, elles ressemblent surtout aux deux Orantes entremêlées de deux Bons Pasteurs, que l'on voit également aux quatre angles.de la voûte, dans le cubiculum de la crypte de sainte Lucine[3].

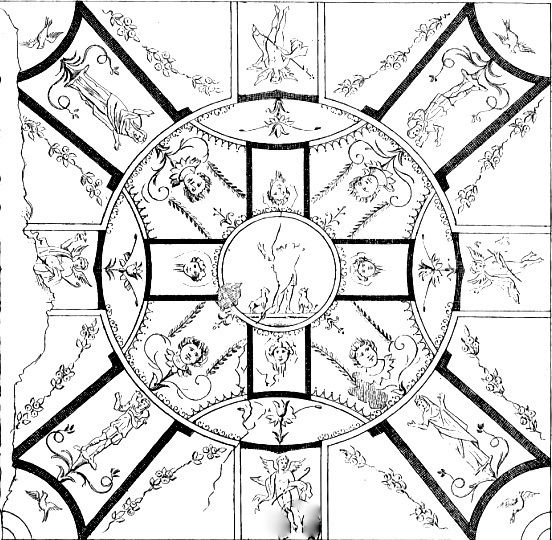

PL. I. VOUTE CRYPTE SAINTE LUCINE

Considérez d'ailleurs l'ensemble de ce pieux monument : qu'y verrez-vous ensuite ? Quatre Génies représentant les quatre saisons, légèrement jetés entre les figures des angles ; puis uniquement des fleurs, des oiseaux, des arabesques, des têtes de fantaisie, dont l'intention, s'il y en a une, ne va pas au-delà, en dehors de leur emploi tout décoratif, d'une pensée générale de grâce et de fraîcheur ; tout cela s’agençant autour d'une figure centrale du Bon Pasteur.

Dans la position correspondante, la Voûte des thermes de Titus montre la figuré d'un beau jeune homme, élevant d'une de ses mains une corne d'abondance ; il soutient de chacune d'elles les extrémités d'une draperie qui ondule gracieusement derrière lui sans rien dissimuler de sa nudité ; autour de lui rayonnent, outre les quatre figures de nymphes debout dans les angles, quatre autres figures de femmes, demi-assises, demi couchées avec non moins dé grâce, dans les compartiments intermédiaires, où elles correspondent aux génies des quatre saisons delà peinturé chrétienne : elles portent pour attributs un vase, un thyrse ou un sceptre, un miroir et une flèche. Que ce soient des bacchantes ou qu'elles se rapportent à d'autres allégories, on ne peut nier qu'elles n'aient dans leur attitude rien que de convenable, et l'on peut croire qu'elles expriment cette juste modération dans les jouissances qui constituait la vertu, selon le système d'Epicure[4]. Elles concourent, dans tous les cas, avec la figure principale, et tous les accessoires qui les entourent, à représenter la vie temporelle et sensuelle sous ses couleurs les plus riantes. Et que pourrait-on de mieux, après l'avoir envisagée ainsi, que d'oublier sa fin prochaine, ou de souhaiter-voir la vie renaître toujours la même ?

Que ces pensées sont loin de celles des chrétiens ! Ici, au milieu aussi d'un riant entourage, que ne dit pas cette simple, chaste et touchante image de la brebis perdue et recouvrée ! L'humanité s'était égarée loin des sources de la vie ; le divin Pasteur la porte sur ses épaules et l'y ramène : idée de renouvellement et de, paix, avec laquelle s'associe parfaitement le souvenir allégorique des saisons, car là est le rétablissement de l'ordre dans la nature ; là, est la vie encore ; non plus la vie d'illusions, dont les douceurs si fugitives glissent des fleurs d'une sage jouissance, aux fanges du vice insatiable ; mais la vie véritable, la vie pure et qui ne doit pas finir. Et voulez-vous savoir en (moi elle consiste ? Voyez les autres figures, liées par des rapports si étroits avec celle du Bon Pasteur, que leur association est pour ainsi dire toujours sous-entendue quand elle n'est pas formellement exprimée : ces Orantes ont, avons-nous dit, quelque ressemblance avec les figures de femmes qui, dans la peinture des thermes de Titus, soulèvent les bras pour soutenir des guirlandes ; mais au fond quelle différence t Non-seulement elles prient, mais elles sont en quelque sorte la prière même et l'union avec Dieu personnifiées. Et si vous étudiez quels sont les emblèmes associés le plus volontiers aux figures d'Orante, vous verrez que ce sont la colombe et l'olivier, qui correspondent aux brebis et aux palmiers, attribués au Bon Pasteur. L'âme est réconciliée avec Dieu, elle est rentrée en paix avec lui, elle lui est unie, et l'union avec Dieu... c'est la vie.

La mort était entrée dans le monde par la faute de la première femme. L'Orante, c'est la nouvelle Eve ; comme Jésus, personnifié sous la figure du Bon Pasteur, est le nouvel Adam. Elle est la femme, l'épouse, par excellence, et, en conséquence, tour à tour la Très-Sainte Vierge, l'Eglise personnifiée, la vierge chrétienne en général, ou une vierge chrétienne vouée à Dieu, prise en particulier,' ou l'âme chrétienne prise plus généralement encore ? Ces diverses significations sont applicables préférablement les unes aux autres, suivant les points de vue "auxquels l'Orante est considérée, points de vue quelquefois déterminés par les termes mêmes de la représentation ; mais souvent aussi laissés dans une sorte d'indécision, qui permet à l'esprit, dans un même moment, de les choisir à son gré, do s'en tenir à ce qu'ils ont de commun, ou de s'attacher à ce qui les distingue.

Ces figures du Bon Pasteur et de l'Orante, pouvant être prises pour une profession de foi, pour une exhortation, pour un mot d'ordre, pour une invocation, on comprend qu'elles aient été répétées dans une même composition, comme les invocations d'une litanie. L'image de la miséricorde divine, représentée par le Bon Pasteur, équivalant à ces mots : Miserere nobis ; l'Orante peut, jusqu'à un certain point, correspondre à ceux-ci : Ora pro nobis ; surtout si on la considère comme représentant la Sainte Vierge d'une manière plus spéciale.

PL .II FIGURES DES CATACOMBES,

1 : Orante. 2 : Peinture du temps de Titus. 3 à 5 : Peintures du cimetière de Calixte. 6 à 9 : Figures gravées sur les Tituli.

La répétition seule des figures d'Orantes pourrait s'entendre, et doit s'entend re dans certains cas, de la commémoration personnelle de plusieurs vierges, de plusieurs saintes réputées en union avec Dieu ; mais celle du Bon Pasteur ne pouvant se plier à une pareille interprétation, leur répétition simultanée a évidemment ou la signification proposée, ou une signification analogue.

Si nous voulons maintenant nous rendre compte du caractère de ces peintures sous le rapport des formes et de la touche, nous verrons qu'il s'accuse précisément dans les figures d'Orantes. Sous leur facture rapide et négligée, on reconnaît une main formée à une école pleine encore du bon style de l'antiquité ; et dans leurs formes élancées, leur dessin presque vaporeux, joint à leur tenue si chaste, est-ce une illusion de voir, comme élément nouveau, un parfum de pureté et un certain élan qui tend à spiritualiser l'art ? (Pl II, fig. 1).

[1] B. Fillon, Description de la villa et du tombeau d'une femme artiste, br, in-4°. Fontenay, 1849. [2] D'Agincourt, Peintures, T. V, pl. VI, (Voir notre Pl. II, fig. 2.) [3] De Rossi, Roma sotterranea, T. I, pl x. (Voir notre pl. II.) Nous donnons (pl. I) séparément l'un des Bons Pasteurs, d'après un dessin original de M. Charles Descemet. [4] 2. Les esprits étaient alors tournés à tel point vers cette sorte de morale que tous les livres trouvés à Pompéi et déchiffrés avec tant de sollicitude, d'adresse et de persévérance dans l'espoir de retrouver quelques-uns des ouvrages perdus de la haute littérature grecque ou romaine, n'ont offert jusqu'ici que des traités de ce genre. Ce n'est pas l'épicuréisme tirant ses dernières conséquences, mais luttant infructueusement pour les éviter.

. IV.

L'ART DANS LES CATACOMBES.

Nous nous sommes volontiers arrêté à l'étude de cette simple voûte d'une cellule funéraire, non-seulement parce que ses peintures sont de celles dont l'ancienneté primordiale est le mieux démontrée ; mais encore parce qu'elle nous rend, on ne peut mieux, l'esprit qui continua de régner dans l'iconographie chrétienne pendant toute sa période primitive. Les fidèles étaient autorisés à se servir librement de tous les emblèmes, de toutes les formules allégoriques, delà partie même la plus saine de la mythologie en usage dans les écoles où leurs artistes avaient dû chercher des maîtres, à la condition que tous ces moyens d'expression fussent susceptibles au moins d'une interprétation indifférente, exempts de toute empreinte superstitieuse, et -le toute teinte d'idolâtrie. Ils y recoururent volontiers, non-seulement parce qu'ils y trouvaient des motifs de décoration, mais parce qu'ils surent y attacher des significations toujours bonnes, souvent élevées. Les saisons, par exemple, neleur rappelaient les vicissitudes de la vie présente que pour mieux les attacher à cette vie où les fleurs du printemps doivent pour toujours s'associer aux moissons de l'été et aux fruits de l'automne, où l'hiver n'est plus que la saison du repos et des récompenses éternelles. En effet, cette saison dernière est figurée par des guirlandes de laurier au sommet d'un arcosolium du cimetière de Prétextât, où des guirlandes de roses, d'épis et de vignes représentent les trois autres saisons[1]. .

La récolte des olives, les vendanges dirigeaient l'esprit vers des pensées analogues. Un repas rappelait la table eucharistique et le festin des noces célestes ; un combat, une chasse symbolisaient les péripéties qui mènent au triomphe, au milieu des épreuves et des dangers de la vie présente. Ulysse, attaché au mât de son vaisseau pour résister aux séductions des sirènes, disait comment, attaché à la croix, on résiste à celles de ce monde ; Orphée surtout, charmant les bêtes féroces par les accords de sa lyre, devenait une image saisissante du Sauveur ramenant les hommes dans les voies de la justice et de leur véritable destinée. Cependant, au début des études que nous essayons de poursuivre la singulière impression produite par la rencontre de ces sortes de sujets dans les monuments chrétiens avait fait exagérer la place qu'ils avaient tenue dans notre iconographie primitive, et M. Raoul Rochette, dans son Tableau des Catacombes, avait glissé sur cette pente comme il ne serait plus permis de le faire aujourd'hui.

Nous ne parlerons pas de certaines peintures qui étonnaient bien plus par leur mélanges de paganisme, parce qu'on les croyait chrétiennes ; car il est démontré qu'elles étaient purement payennes. On s'y était mépris, les trouvant dans le voisinage de tel ou tel cimetière chrétien. Des percées faites d'une fouille souterraine à une autre, qui originairement en était complètement distincte et séparée, avaient causé celte erreur. On est en droit de croire, au contraire, que le christianisme provoqua une réaction au sein de certaines sectes payennes, et amena de leur part des efforts pour se reconstituer d'une manière plus rationnelle, en faisant quelques emprunts aux vérités contre lesquelles elles voulaient se défendre : de là le syncrétisme phrygien, et les peintures représentant l'apothéose de Vibia, dont le génie semble un bon ange, associé dans son ministère à celui de Mercure, pour la conduire au tribunal de Pluton et de Proserpine, et au festin des joies immortelles[2].

Quant aux sujets mixtes véritablement adoptés par les chrétiens, il est essentiel de relever d'importantes distinctions faites par M. de Rossi. Pour les sarcophages sculptés dans les ateliers publics, ils se contentèrent, jusqu'à Constantin, de fixer leurs choix conformément aux règles ci-dessus établies. Après le triomphe du christianisme, par un effet de l'habitude, les sarcophages en porphyre de sainte Hélène et de sainte Constance sont encore conçus dans le même système, représentant des chasses et des scènes de récolte ; mais bientôt après on ne représenta presque plus sur ces monuments que des sujets absolument chrétiens, comme dans les peintures des Catacombes. Et dans celles-ci, les sujets allégoriques et mythologiques adaptés à la pensée chrétienne ne figurent en tout temps que dans une très-faible proportion. Nous n'avons rencontré aucun des sujets de cette sorte dans le cercle de nos observations, au-delà de cinq à six fois ; nous avons trouvé, au contraire, en abondance, les scènes de la Résurrection de Lazare, de la multiplication des pains, de Moïse faisant jaillir Peau du rocher, de Jonas dans les différentes circonstances de son histoire, etc., etc. De part et d'autre, d'ailleurs, ce sont des idées de renouvellement, de délivrance, de manifestation, de glorification, d'union fraternelle, de nourriture vivifiante, de joie dans l'abondance finale, de salut enfin, qui se reproduisent sous toutes les formes.

Observons les figures qui, dans les deux plus anciennes chambres funéraires de la crypte de Sainte-Lucine, viennent accompagner sur les murs latéraux les sujets principaux du bon Pasteur, et des Orantes qui occupent les voûtes : ici, c'est la corbeille de pain portée sur un poisson, (pl. II, fig. 3), et laissant apercevoir à travers le treillage, parmi les pains, un verre devin, image frappante de l'Eucharistie ; le poisson était devenu, comme on le sait, l'emblème de Notre-Seigneur Jésus-Christ à raison de l'anagramme bien connu IXCTUS poisson, formé avec les premières lettres des mots grecs qui signifient Jésus-Christ, Fils de Dieu, sauveur. Cet emblème se combinait avec le souvenir des eaux du baptême et toutes les significations mystérieuses attachées soit à cet élément, soit au poisson lui-même. Plus loin sont deux brebis groupées près d'un vase de lait (pl. II fig. 4), mises en parallèle avec un autre groupe formé de deux oiseaux (pl, II, fig. 5) en présence d'un arbre, sur un sol jonché de fleurs ; double image des grâces de la vie présente et des joies de la vie future : deux explications non arbitraires, mais puisées par M. de Rossi dans l'étude comparative des monuments analogues. Voici encore Jonas, représenté sous la figure d'un homme nu, rapproché seulement (dans deux compartiments superposés), d'un monstre fantastique. On ne peut cependant s'empêcher de reconnaître le prophète, pour peu qu'on ait quelque connaissance du fréquent emploi que les chrétiens ont fait de ces symboles de la résurrection. La grâce vivifiante du baptême est ici rappelée directement par le baptême de Notre Seigneur, par lequel il sanctifia les eaux destinées à devenir la matière du sacrement de la régénération, et préluda à son établissement. La représentation d'ailleurs est réduite à sa plus simple expression : un homme nu est aidé par un autre personnage à sortir de l'eau, où il était plongé, et un oiseau vole négligemment au-dessus. Vu le lieu et l'entourage, rien de plus clair pour un chrétien, et cependant rien qui fût intelligible, si l'initiation faisait défaut.

Si nous nous attachons à des peintures un peu postérieures (à l'une de celles, par exemple, que d'Agincourt a rapprochées de la voûte des thermes de Titus dont nous avons parlé), nous observons sur une voûte, autour de la figure centrale du bon Pasteur, Job qui attend son rédempteur, sachant qu'il est vivant; Lazare sortant du tombeau à la voix du Sauveur ; Moïse faisant jaillir du rocher une eau vivifiante ; Jésus posant la main sur la tête d'un enfant pour le bénir ou plutôt de l'aveugle né pour lui rendre la vue : c'est-à-dire qu'à l'homme il n'était resté qu'un tas d'ordures pour s'y asseoir, et que le divin Rédempteur lui rend le double de ce qu'il avait perdu ; il était mort et en putréfaction, le Sauveur le rappelle à la vie et à la santé. Pour entretenir cette vie, du sein même de ce Dieu fait homme, à la parole de ses ministres, jaillissent avec surabondance les grâces des sacrements ; car il est la pierre dont Moïse ne frappa que la figure ; il est la lumière qui guérit de tout aveuglement, aussi bien que la voie par laquelle l'homme, redevenu petit enfant, doit recommencer sa vie.

Que le chrétien désormais vive ou qu'il meure, que lui importe ? Les supplices assureront son triomphe, et nulle part mieux que sur sa tombe ne seront à leur place les images de la vie !

Qui ne comprend pas combien la sublime réalité de ces pensées élevait, du premier jet, l'art chrétien au-dessus de tout ce que les Grecs enfantèrent de plus parfait, n'est apte à saisir que la superficie de l'art.

Que la forme vienne à se dégager des liens où la retient la double étreinte de la décadence et de la pauvreté ; vienne une civilisation toute chrétienne ou la science et le génie se forment à l'ombre de l'Evangile, et travaillent à son service ; et vous verrez naître des types plus divins, des oeuvres plus parfaites que ne purent jamais en connaître ou le Capitole ou le Parthénon. Les sujets que nous venons de décrire, compris comme ils l'étaient, contenaient le germe d'un art si sublime que par aucune de nos paroles nous ne saurions en rien dire de trop. Mais la civilisation chrétienne, l'art qui en dérive, ne triomphent jamais définitivement en ce monde, des éléments de mort et d'altération incessamment renouvelés contre lesquels ils ont toujours à lutter. Ils luttent d'abord contre une décadence et une corruption résultant d'un ramollissement sensuel, qui certes ne sont pas de leur fait ; puis contre une barbarie qu'ils n'ont pas amenée ; et quand, par mille efforts, ils arrivent au moment de se dégager de ses restes, il renaîtra un paganisme moderne, contre lequel il faudra se détendre de nouveau. Pour juger de la sublimité de l'art chrétien, on est réduit, le plus souvent, à ne considérer que ses aspirations !

Dans les Catacombes, sous le rapport de l'exécution, la décadence suit son cours ; la pensée se maintient à son premier degré d'élévation, et le mode de composition demeure également toujours foncièrement le même[3]. On voit en quoi il consistait : les sujets y sont rendus d'une manière que nous croyons pouvoir appeler hiéroglyphique, (en expliquant, comme nous allons le faire, cette expression,) et associés selon l'ordre des idées, et non selon celui des faits.

Quand nous nous servons du terme d'hiéroglyphe, nous sommes bien éloignés de l'entendre dans le sens strict d'une assimilation avec l'écriture égyptienne et ses signes purement graphiques, incapables de s'élever jusqu'au caractère de l'art. Dans le système dont nous parlons ; on ne se contente pas d'un signe, on représente une action, mais une action résumée sous une forme sommaire et, jusqu'à un certain point, conventionnelle. Ainsi, s'agit-il de mettre en scène la Multiplication des pains, le miracle de Cana, deux des sujets en vogue dans ce cycle de l'art, il sera suffisant de représenter un personnage debout entre deux autres, qui lui présentent des pains et des poissons, ou, simplement, au milieu d'une rangée de corbeilles de pains, souvent au nombre de sept ou de douze, quelquefois en nombre indéterminé, si l'espace manque, au milieu d'un certain nombre de vases; l'artiste représentera de plus le personnage commandant quelque chose relativement à ces objets.

Dans ces conditions il y a place pour l'art, quant aux formes plastiques, quand aussi à l'expression, autant qu'elle doit correspondre à la situation prise dans sa généralité ; mais on ne voit point qu'on ait voulu aller jusqu'à exprimer aucun caractère personnel. L'action ainsi rendue rappelle le fait ; au fait est attachée l'idée, et les faits sont groupés en raison des idées qui s'y rattachent : les faits de l'ancien Testament entremêlés avec les faits évangéliques, les uns et les autres au même titre, d'après leur signification, mais non pas précisément comme dans un autre cours de pensées iconographiques, où l'on oppose les figures à leur réalisation.

Ce système, que nous ferons mieux comprendre à mesure que nous en rencontrerons des applications dans le cours de nos études, passa des peintures des Catacombes aux sculptures des sarcophages, quand celles-ci, au quatrième siècle, purent être traitées sans restriction selon l'esprit chrétien. Il fut même appliqué aux fonds de verre à figures dorées, aux diptyques, et à tous les autres genres de monuments figurés, où il se maintint jusqu'aux septième et huitième siècles. Toutefois il ne régna pas sans partage durant toute cette période, puisque, dès le cinquième siècle au moins, nous verrons se produire parallèlement d'autres genres, nous pourrions dire d'autres cycles de compositions, comme conséquence de l'affranchissement de l'Eglise.

[1] t. De Rossi, Bull. d'Arch. chrét., 1863, p, 3. [2]Mélanges d'Archéologie, article du R. P. Garucci, T.IV, p. 1. [3] M. le comte Desbassayns de Richemont, dans ses Nouvelles Éludes sur les Catacombes (in-8°, Paris, 1870), vient d'établir d'une manière convaincante, d'après les travaux de M. de Rossi, l'ordre de succession et de développement des sujets chrétiens pendant les trois premiers siècles de notre ère. Tout en reconnaissant la vérité de ces modifications, nous croyons pouvoir laisser subsister les termes généraux dont nous nous étions servis avant d'avoir approfondi ce détail, comme nous avons pu le faire depuis.

/image%2F1006838%2F20230913%2Fob_4eb839_lcl101014401.jpg)

/image%2F1006838%2F20210811%2Fob_b3d323_lcl10101701.jpg)

/image%2F1006838%2F20210722%2Fob_2bc59e_lcl101012301.jpg)

/image%2F1006838%2F20210719%2Fob_7ff1a1_lcl101011801.jpg)

/image%2F1006838%2F20240422%2Fob_be39e9_1000027932.jpg)

/image%2F1006838%2F20240422%2Fob_9419a1_1000028351.jpg)

/image%2F1006838%2F20240110%2Fob_1be104_lcl101011401-001.jpg)

/image%2F1006838%2F20231025%2Fob_090c16_picsart-23-10-23-19-43-32-368.jpg)

/image%2F1006838%2F20230923%2Fob_cab313_lupin-opportun-1.jpg)

/image%2F1006838%2F20230913%2Fob_4eb839_lcl101014401.jpg)